「応用自然科学科」「応用理工学科」「電子情報工学科」「環境・エネルギー工学科」「地球総合工学科」の5つの学科からなる大阪大学工学部には、めっちゃ個性あふれる多彩な人材が集まっています。

大学での学びやこの学部を選んだ決め手、入学してよかったことなど、山田 眞子さんにお話を伺いました。

応用理工学科卒業

マテリアル生産科学専攻

マテリアル科学コース

材料熱力学領域 吉川研究室

修士課程1年 山田 眞子さん

自分の進みたい道をじっくり考える時間が持てる

応用理工学科は、入学後に幅広く基礎を学んでから細かな専攻を選択できるのが良かった、と山田さん。

中学、高校時代に父から数学、理科を教えてもらったり、学問の展開などいろいろ話をきいていたおかげで、苦手意識もなく、いつの間にか理系の分野が「面白い」に変わっていました。技術開発の仕事をしていた父の影響もあって、大学では機械か材料分野のどちらかの研究をしたいなと思っていました。阪大工学部の応用理工学科は、入学後、最初の1年間は幅広く基礎を学び、その後、機械か生産で、より細かな専攻を選ぶことができます。自分の進みたい道をじっくり考える時間が持つことができ、念願の一人暮らしをできるということと、大阪は京都や神戸にも近くて楽しそうなイメージがあったので、第一志望校に阪大工学部を選びました。応用理工学科を選んだのは、以前からものづくりに惹かれていたことも大きいですね。

材料学は様々な技術の発展につながる工学の根幹ともいえる学問

席はフリーアドレス制でスタイリッシュな雰囲気の吉川研究室。窓側のカウンター席がお気に入りという山田さん。

学部生時代に一番印象に残っている授業は、2年次に受けた趙先生の材料学の授業です。「材料学は工学の根幹ともいえる学問で、ここから様々な技術の発展につながっていく」そう熱く語られる趙先生の話を聞いて、より一層、材料分野に魅力を感じました。大学にせっかく入るなら、自分のイメージがあまり湧かないところ、未知なところをちょっと知ってみたいという点も理由のひとつです。

マテリアル生産科学コースには、情熱のある先生がたくさんおられ、研究室でお世話になっている吉川先生もそのお一人です。

実験・議論が大好きな先生で、ディスカッションの時間は、誰よりも真剣にキラキラと目を輝かせて語ってくださり、吉川先生自身が今の研究をとても楽しんでおられるのが伝わってきます。そんな熱い先生と一緒に研究を進めていけるのはとても幸せですし、私も毎日がすごく楽しいです。

研究室はフリーアドレススタイルになっていて、最先端でかっこいいものが好きな吉川先生らしい、スタイリッシュな雰囲気が特徴です。机は四人座りのテーブル席と窓際のカウンター席があります。その日の気分にあわせて、場所を選べますし、コミュニケーションがとりやすい雰囲気で、自分の席が決まっている固定席制とは異なる自由度の高い空間がとても気に入っています。

銅の安定供給を目指し、リサイクル銅の反応メカニズムを解明

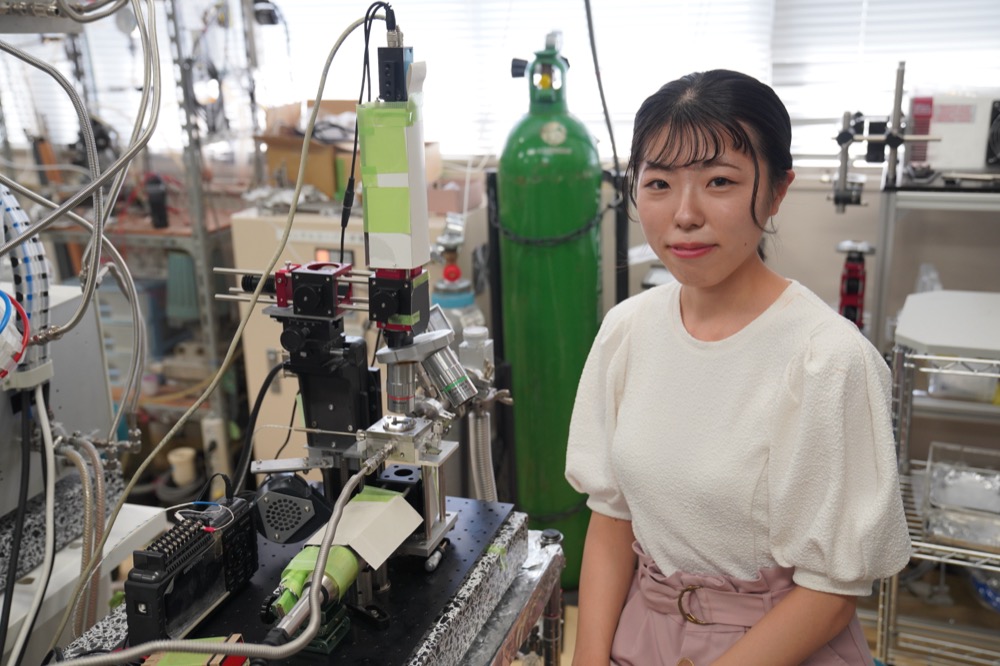

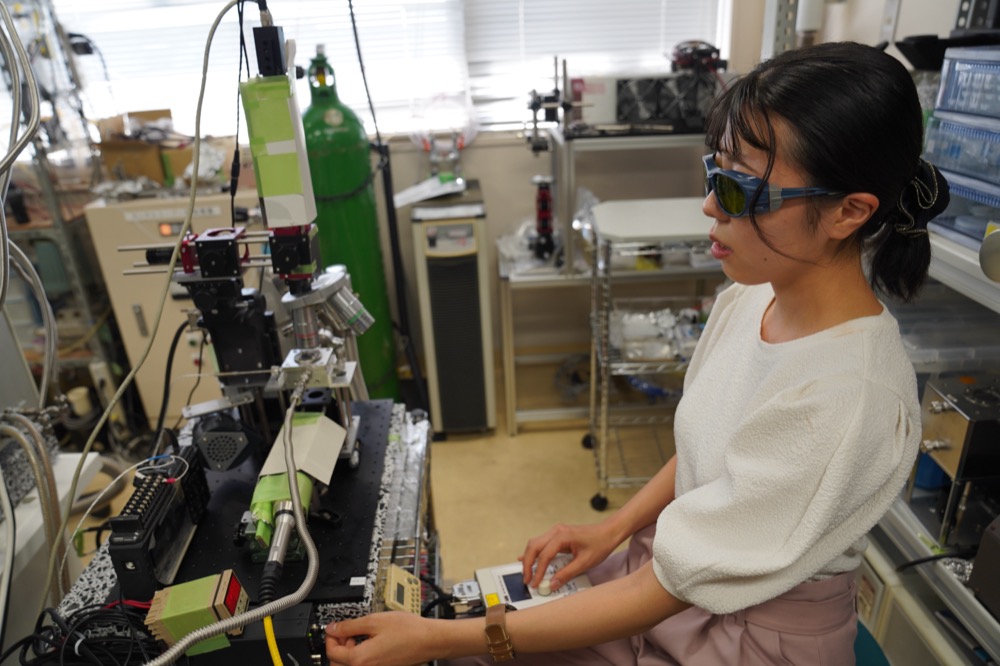

実験室では顕微鏡を使ったオリジナルの装置で銅の反応を見ています。

現在、大学院では銅の安定供給を目指し、リサイクル銅の反応メカニズムを解明する研究をしています。熱エネルギー等を利用して鉱石、その他の原料から純度が高い金属を取り出す過程のことを製錬といいます。 通常、銅鉱石とリサイクル原料は別々で製錬するのですが、高まる銅の需要に対応するため、新たな技術として、銅鉱石とリサイクル原料を同時に製錬する方法が検討されています。その技術の実用化のために反応メカニズムの解明を行っています。

顕微鏡と様々な機械を併合したオリジナルの装置を使って、実験と解析を繰り返す日々で、学生の裁量に任せて自由に実験させてもらえるのが嬉しいです。週に1回、反応観察を行っている学生達で集まってグループミーティングを実施して、進捗確認や今後の進め方について話し合いをしています。

吉川研は、共同研究の多い研究室なので、企業の方とディスカッションする機会も多くあります。実際に社会実装されている技術を持った企業の方から最先端のお話を聞けるというのは有益ですし、自分が行っている研究が、社会でどのように役に立つのかをイメージできるので、モチベーションにもつながります。

鳥人間サークル「アルバトロス」で主翼を制作

アルバトロスにて大学内で機体の組み立て試験を行った際に撮影した集合写真(1列目左から4番目が山田さん)

阪大生は勉強に熱心に取り組むだけでなく、行動力があり、何事も積極的に取り組む人が多い印象があります。

私も周りに刺激を受けて、学部生の頃は、鳥人間コンテストでお馴染みのサークル「大阪大学飛行機制作研究会albatross(アルバトロス)」に所属し、人力飛行機の設計・製作にチャレンジしていました。アルバトロスでは、毎年夏に開催される鳥人間コンテストへの出場を目指して、様々な工学の知識を持った学生が集まって知恵を出し合い、一つの機体を作り上げていきます。それぞれ担当が決まっていて、私は翼班で主翼の制作をしていました。各パーツをうまく接合できるか、プロペラはちゃんと回るかなど、途中で何回も試験をしながら完成を目指します。まるでひとつの会社にいるような、技術者のたまごが大集結している感じが、とてもワクワクしました。

サークルだけでなく、他学部の留学生の友人もすごくできやすい環境です。一緒にご飯へ行ったり、ハロウィンパーティーしたり、タイ出身の子が郷土料理をつくってくれたりもしました。工学部にいながら国際交流できるインターナショナルな環境も魅力的です。

阪大工学部は自分の興味を深く追求できる環境が整っています

先生方や仲間との交流を通して学びの幅が広がる、阪大の満足度は100点満点!と山田さん。

阪大工学部は、最先端の研究や技術に触れられるだけでなく、自分の興味を深く追求できる環境が整っています。先生方や仲間たちとの交流を通して新しい視点や発見が得られ、学びの幅が大きく広がります。

受験生の皆さんは、迷っている今が、挑戦のチャンスです。受験は確かに大変で不安なこともありますよね。その不安がどこから来るかを考えると、解消できるものも出てきます。その先にはたくさんの成長と可能性が待っています。自分の未来を切り開くために、ぜひ一歩踏み出して頑張ってください。応援しています!