「力学」と「制御」を基盤とした人工衛星を自在に操るための方法論の研究

1957年に人類初の人工衛星スプートニク1号が打ち上げられて以来、これまで1万機以上の人工衛星が地上から打ち上げられてきた。これらの人工衛星は衛星放送やGPS、気象観測など我々の実生活を支える以外にも、電波・赤外線・可視光・X線などの電磁波観測や重力波観測といった理学(基礎科学)分野の研究においても大きな役割を担っている。このような人工衛星のポテンシャルをさらに向上させていくには、宇宙空間で自由自在にその機体を操ることができる高度な制御技術が必要不可欠だ。応用理工学科の佐藤訓志教授は、力学と制御工学を基盤とした先端的な人工衛星の姿勢および軌道制御技術の開発に関する研究を進めている。

支えや摩擦の無い宇宙空間で人工衛星の姿勢を自由に操る

そもそも宇宙空間でどうやって人工衛星の姿勢を制御するのだろうか?

地上では摩擦や支えるものを利用して簡単に対象物の姿勢を変更することができるが、人工衛星が運動する宇宙空間には摩擦も支えるものも無いのだ。

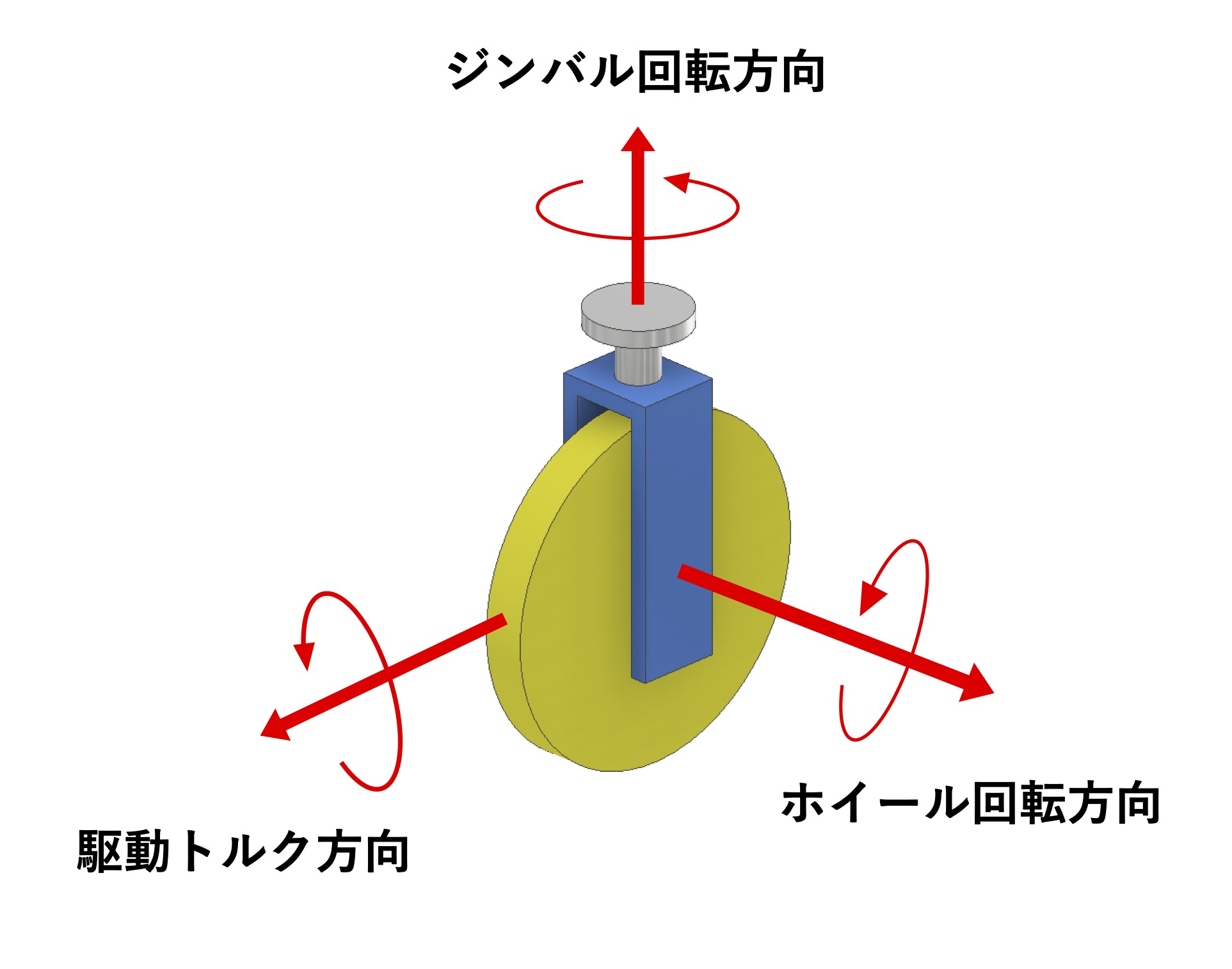

一番基本的な方法はスラスター※1を使うことだがミッション寿命を左右する燃料を消費してしまうため、電力で駆動できて大きなトルク※2が発生できるCMG(コントロール・モーメント・ジャイロ)による姿勢制御が注目されている。CMGは力学の「ジャイロ効果※3」を駆動原理としており、回転する円盤(ホイール)の角運動量を利用した姿勢制御装置のことである。高速で回転するホイールの回転軸の向きを回転台(ジンバル)により変化させることで、ジャイロ効果によりジャイロトルクが発生する。このトルクを巧みに利用することで、何の支えもない宇宙空間において人工衛星の姿勢を変えることができる。

CMGとジャイロ効果による駆動トルクの発生原理

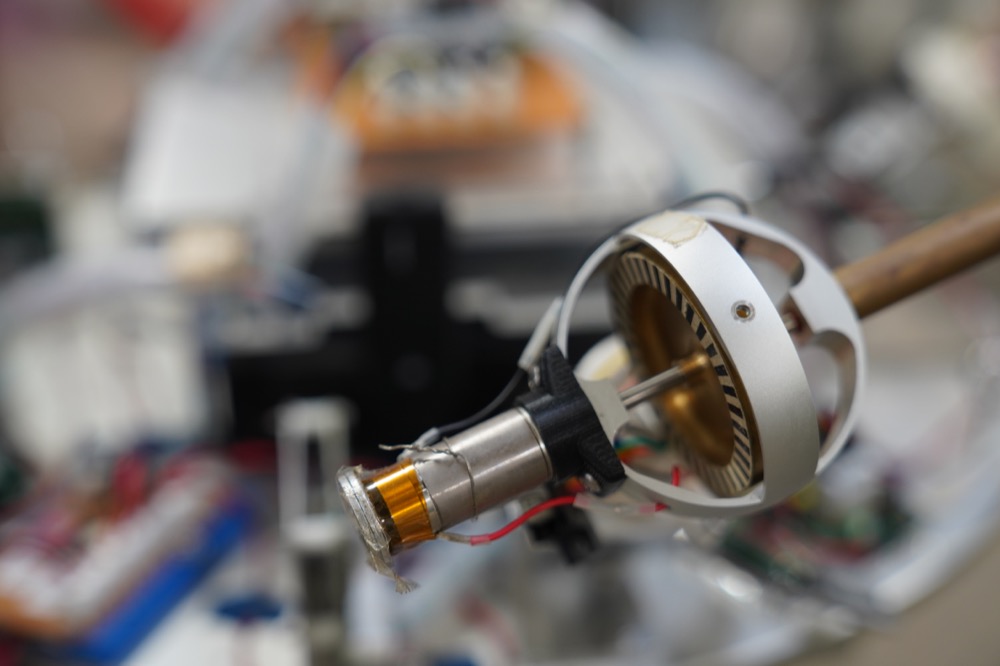

CMGは大きな駆動トルクが発生できるため、国際宇宙ステーションなどの大型人工衛星の姿勢制御や小型人工衛星の高速・大角度姿勢制御などに用いられている。3次元空間を自由自在に姿勢変更するために、CMGを3個以上装備することが多い。

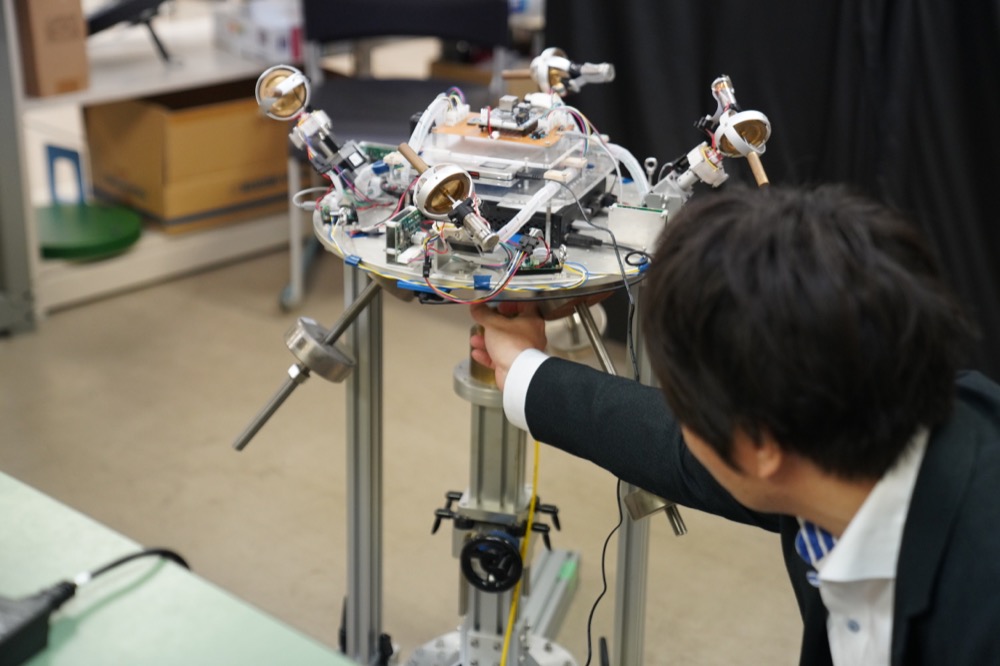

姿勢制御実験装置に搭載されているCMG

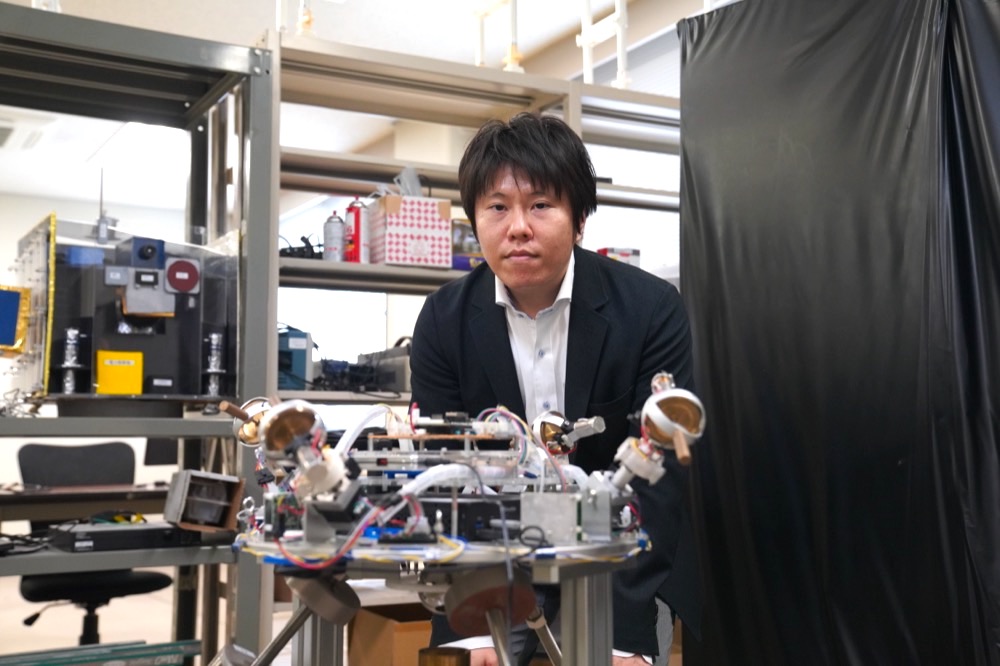

4つのCMGを備えた姿勢制御実験装置(佐藤教授の右手より上のテーブル部が圧縮空気により浮上する)

佐藤研究室では宇宙空間に近い環境でCMGによる姿勢制御実証ができる実験装置を用い、高速・高精度な姿勢制御理論(CMGジンバルの駆動アルゴリズム)の開発を進めている。実験時は下からの圧縮空気により実験装置を浮上させて摩擦を無くし、錘の位置調整により実験装置の重心と回転中心を一致させて重力の回転運動への影響も無くすことで、宇宙空間に近い環境を再現した実験ができるという。

「我々の研究の強みは、発展的な力学と制御工学の知見を応用して、制御対象がもつ非線形性や確率的不確かさといった困難さを適切に補償することで、このような実験機を速く正確に動かすための制御理論を組めることです。摩擦の無い宇宙空間での人工衛星の運動は割と素直に数式で表現することができるため、きちんと制御理論を作り込んでいけば、制御性能を向上させることができます」

革新的宇宙干渉計実現のためのフォーメーションフライト制御技術

我々は宇宙を広範にまたは高感度に観測することで、宇宙の起源や生命の根源の解明といった理学研究に役立つさまざまな情報を得ることができる。最近注目を集めているのは、時空のゆがみである重力波を観測できる重力波望遠鏡だ。重力波を観測することで、アインシュタインの相対性理論の検証ができたり、宇宙誕生の謎の解明に繋がる原始宇宙情報が得られるのではと、多くの理学研究者たちの期待を集めている。他にも、地球外生命探査の手がかりとなる二酸化炭素や水蒸気の検出ができる赤外線干渉計※4や、ブラックホール観測に適したX線干渉計への期待感も大きい。

このような理学分野からの期待に応えるためには、より遠くをより鮮明に見ることができる超大型望遠鏡を使った観測を、大気や擾乱の影響が少ない宇宙空間で実施する必要がある。ただ、それを地上で製作して宇宙へ打ち上げようとすると、重量やサイズの限界にどうしても突き当たってしまう。

この技術的な壁を突破する一つの方法として、たとえば光源衛星、レンズ衛星、センサー衛星のように役割分担させた複数の小さな人工衛星を地上からまとめて打ち上げて、宇宙空間で要求される基線長となるように衛星同士の距離を離して編隊飛行させることで、単一望遠鏡では実現不可能な超大型望遠鏡と同等の機能を発現させようという研究プロジェクトが始まっている。この研究の中核を担う技術が、複数の人工衛星の運動を超高精度で協調させる「フォーメーションフライト※5制御技術」だ。

「原理的には複数の小型人工衛星により、大きな単一望遠鏡と同等以上のことができるとしても、人工衛星は個別に動いているわけです。それらが宇宙干渉計として機能するように正確に協調している状態を継続するには、光の波長のスケールほどの物凄い精度で複数の人工衛星の動きを同時に制御し続けなければなりません。これは工学的に非常に高度で挑戦的な課題であり、フォーメーションフライトによる宇宙干渉計を実現するための一番難しい部分でもあります。この課題に対して、それまで培ってきた先端的な制御理論を使ってアプローチしたいという思いが一気に湧き上がってきました」

3機でのフォーメーションフライトのイメージ

フォーメーションフライトの宇宙実証を目指して

現在JAXA(宇宙航空研究開発機構)が主導する人工衛星のフォーメーションフライトに関する研究プロジェクトには、複数の大学から研究者が参画しており、その中で佐藤教授は制御を担当している。今後順調にプロジェクトが進めば、実際に人工衛星を打ち上げて、宇宙での実証実験が始まる見込みだ。

「これまで先進的な制御理論の開発という基礎研究ばかりをしてきたので、あまり社会実装に近いフェーズの実証実験は経験したことがありませんでした。先端的な理論なので、一般ユーザが実装するという観点では既存の方法から置き換える際のハードルが高いように思います。しかし今回のフォーメーションフライトの研究では、要求される制御難度が従来とは桁違いに高く既存の手法だけでは実現が難しいことから、私が今までやってきた研究が実装のフェーズで活躍できる絶好の機会ではないかと考えています。ちゃんとカタチになるのか、もしくはその実証の過程で新たな課題にぶち当たるのか現時点ではまだわからないですが、どちらにせよとても楽しみですね。この制御理論を次世代の挑戦的な宇宙ミッションに積極的に使っていくこと、それが現在の自分の研究のやりがいだと思っています」

現在のフォーメーションフライトの研究で設定されている人工衛星の間隔は数百m程度。衛星間距離を離せば離すほど望遠鏡としての感度は高まるが、その分要求される制御の難度も上がっていく。将来的に十分な感度の原始重力波を観測できるようにするには、さらに数百km、数千km といった超長距離での衛星同士の精密な協調が求められる。従来の工学的な感覚では想像もつかないような、革新的な制御技術が必要となる。

阪大工学部で宇宙の研究をするということ

阪大工学部には航空宇宙工学の学科が存在せず、宇宙のイメージはあまりないかもしれない。しかし、応用理工学科の機械工学系の研究室には、「燃焼」「材料」「流体」「制御」「設計」などに関する研究室があり、機械工学分野全般にわたり盤石な力学の基盤がある。これら専門分野に特化した最先端の研究力を自由に組み合わせて使うことで、他大学とはひと味違うカタチでの宇宙工学の研究も可能となる。

「阪大工学部の機械工学分野でも宇宙工学に必要な学問基盤は十二分に学べます。しかしこれまでは機械系の学生が宇宙工学に興味をもっていても、宇宙の研究分野へどうアクセスすればいいのか、どのように自分の強みを活かせるのかわからないという状況がありました。我々の研究室が宇宙に関するプロジェクトに積極的に参画し研究成果をあげていくことで、機械工学と宇宙工学の研究分野へのパイプになれると思うし、そういう意味で阪大工学部の中の宇宙工学に関する研究室として存在意義を出していきたいと思っています」

これまで機械工学分野で培ってきた豊富な解析力学や制御工学の知見を駆使して、複数天体による重力場の効果を考慮した人工衛星の深宇宙探査軌道の最適設計や未知重力場環境下での最適周回軌道制御則の学習的獲得に関する研究などにも取り組んでいるという佐藤教授。姿勢制御から軌道制御まで、人工衛星の自在な制御技術を核としてさまざまな階層における宇宙の研究が進展すれば、阪大工学部の研究者が活躍する新たな舞台がますます広がっていく予感がする。

一筋縄ではできない・わからない、だからこそ楽しい!

「私が研究者になったきっかけは、自分の興味の赴くままに好きなだけ打ち込める研究の自由さと、またいくら打ち込んでもそう簡単には答えが得られない研究の奥深さにハマってしまったからだと思います。研究をすればするほど、わからないコトが逆に増えてきて、わからないモヤモヤと長い時間共にしながら少しずつそれが晴れてくる感覚。そういう部分が研究の面白さだと感じています。

受験生の皆さんは受験テクニックだけではなくて、大学の勉強やその先の研究にもつながる本質的な学びも大事にして欲しいです。例えば、定理や公式を「使える」ことは必要ですが、そこで終わらせずに、「なぜそうなるのだろう?」とそのカラクリに興味をもち、原理を理解しようとすることです。原理を知ることで必要に応じて柔軟なカスタマイズができるようになり、こういった姿勢は将来の研究にも役立つと思います」

研究と向き合う、人と向き合う

「普段は研究課題と向き合うことが多いですが、趣味では人と向き合っています。中高は剣道に打ち込んでいて、高校では剣道部主将を務めていました。大学に入ってからは、防具や竹刀がない身体一つでどこまでできるのだろうと、ボクシングやキックボクシングに興味をもち、現在も趣味のレベルで楽しんでいます。相手と向き合い、相手との駆け引きや読み合いを楽しむ対人競技が好きなのです。相手と向き合い理解しようとする姿勢は、研究室での学生とのミーティングでも役立っていると思います」

研究は格闘だ!!

※1 スラスター : 姿勢制御や軌道の微修正に使う推進装置で、ロケットエンジンやイオンエンジンなどがある

※2 トルク : 回転軸を中心にはたらく物体を回転させる力

※3 ジャイロ効果 : 物体が自転運動をすると、姿勢を乱されにくくなる現象

※4 干渉計 : 複数の望遠鏡を連動させて天体の測量や画像の合成を行う装置

※5 フォーメーションフライト : 複数の機体を協調させた編隊飛行