原子力エネルギーを安全に活用するために

近年、気候変動問題への対応が世界共通の課題となっており。脱炭素の機運が急激に高まっている。日本も2020年10月に、「2050年カーボンニュートラルの実現」という国際公約を掲げるに至った。加えて、世界各地で発生する国際紛争に直面し、エネルギーの安定確保という我が国の課題も改めて認識させられることとなった。

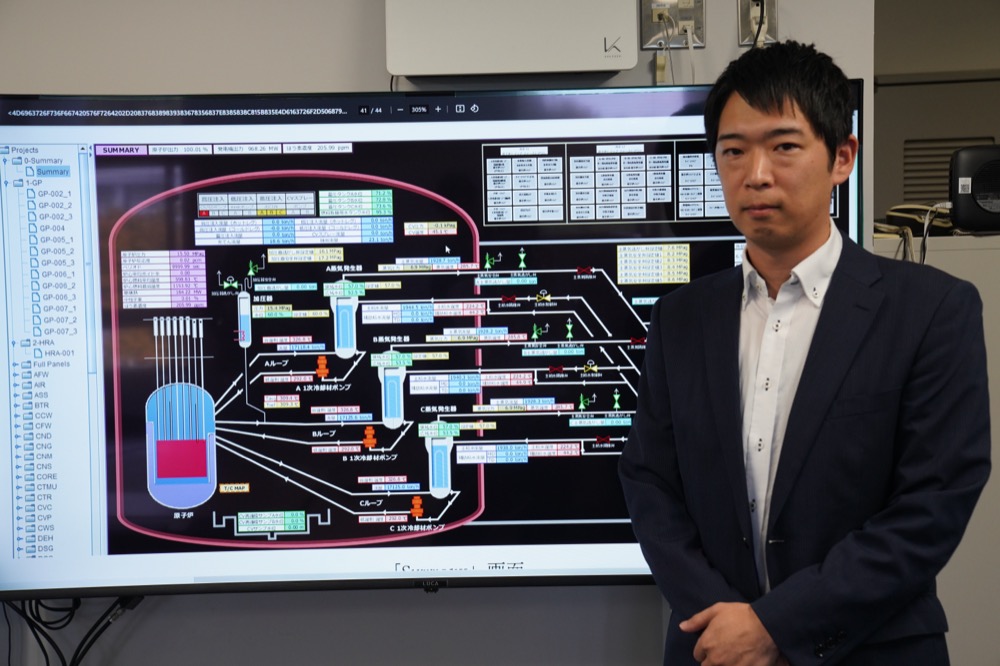

このような状況下で、資源の乏しい日本が、脱炭素への取組とエネルギー安定供給を両立するためには、発電時にCO2 を排出せず出力が安定的であり自律性が高い原子力発電の活用は、選択肢の一つとなる。2023年に閣議決定された「GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向けた基本方針」では、原子力エネルギーを最大限活用する方針が示された。その一方で、福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電の安全性に対する社会的な不安は大きいものがあり、原子力エネルギーの活用にはいかなる事情よりも安全性を優先させねばならない。この原子力発電の安全性を向上させる研究を進めているのが、環境・エネルギー工学科の竹田敏准教授だ。自らの進路決定にも大きな影響を与えた福島第一原子力発電所事故で失われた日本の原子力利用技術の安全性への信頼を、どのように取り戻そうとしているのだろうか?

福島第一原子力発電所事故で生まれた想い

2011年3月、福島第一原子力発電所事故が発生した当時、竹田准教授は大阪大学工学研究科の修士課程1年生(M1)で、東京電力への就職を考えていたものの、事故の影響で求人そのものが無くなったため、竹田准教授は、他のメーカー兼エンジニアリング企業へと自身の進路を変更した。

「あの事故で自分の人生が一転しました。そのとき私は、原子力発電をやるなら原子炉の中で起きている物理現象を、ちゃんと理解していないと駄目だと思ったのです」

企業に勤めながら、工学研究科の博士後期課程に進んだ竹田准教授は原子力利用の安全性向上の研究を進め、修了後は阪大に戻ってさらに研究を進める道を歩む。

確率論的リスク評価による人的リスクの定量化

原子力発電の安全性向上といっても、さまざまな切り口がある。竹田准教授は確率論的リスク評価と原子炉物理という2つの視点から研究を進めている。

確率論的リスク評価の研究とは、原子炉利用における安全性を、安全か安全でないかというゼロイチではなく、確率的に示そうというものだ。福島第一原子力発電所事故以降は、「どんなに対策を取ってもリスクは残る」という前提で、確率論でリスクを議論することが増えた。この確率論の議論での重要な要因が「人の関与」だ。原子炉で起こる事象のほとんどに人が関与するため、人がどれくらいの確率で失敗するかという数値がないと合理的な議論が進まない。しかし、人が失敗する確率の定量化がなかなか難しい。

「原子炉を操作する人が失敗する確率を、より合理的に定量化しようとしています。実際には、人だけでなく多くの要因が原子炉の安全性に関係するのですが、いまのテーマは人に焦点をあてた研究を進めています。シミュレーションモデルに人のデータを取り込んでいくのですが、リアルな実験データを活用して、より合理的な評価方法を確立しようとしています。

人の失敗に関しては、コンディションによって確率が大きく変わると言われています。例えば、ストレスの有無や、一緒に作業してくれる人の有無、そういった周りの環境によって大きく左右されるのです。こういった周辺環境による失敗確率の変化を定量化するために、原子力発電シミュレーターを使った実験を実施しています」

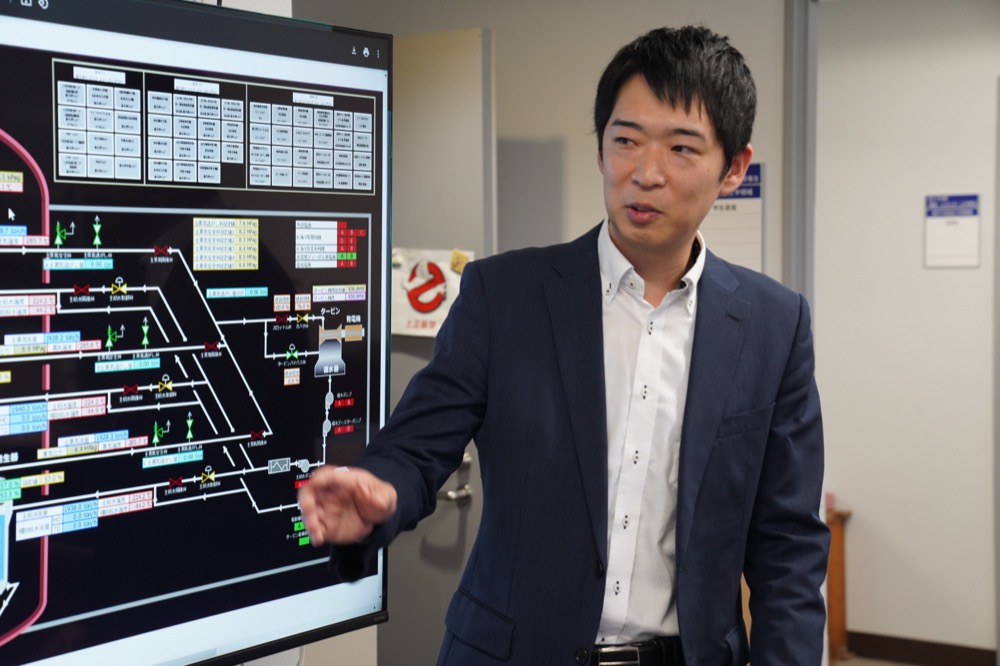

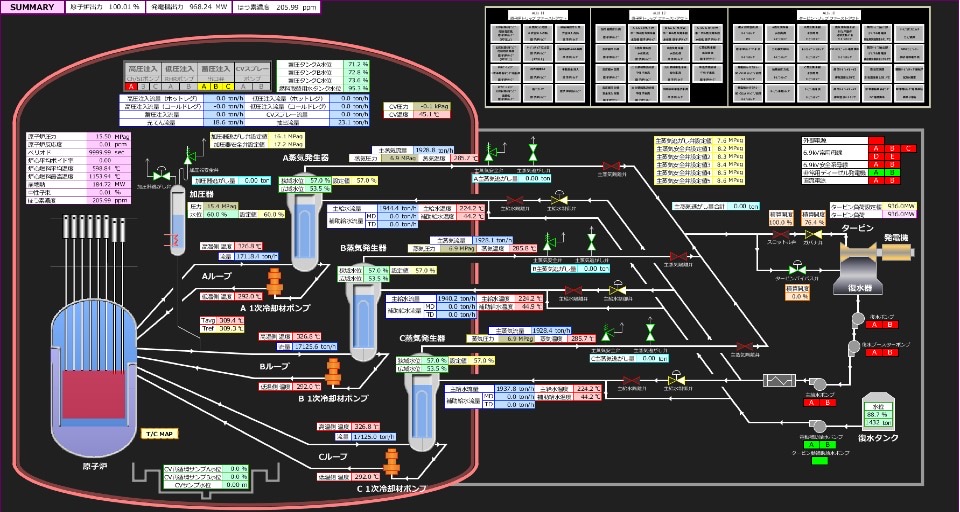

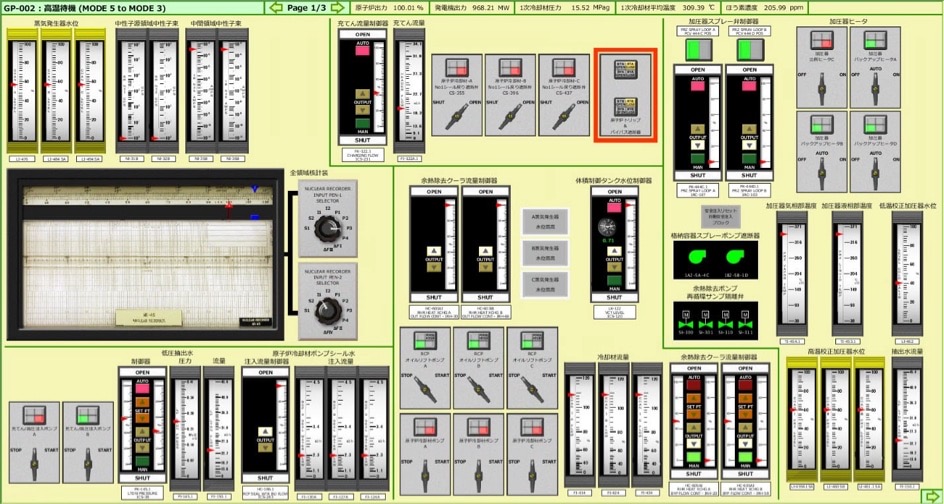

下図は原子力発電所の運転員の教育に使う、プロフェッショナル用のシミュレーターの操作画面だ。竹田准教授はこれを使って学生らと原子炉の事故事象を模擬して、実際の運転員が行うように操作し、さまざまな条件下で実際に失敗した確率を実験結果として取得する。そのデータを失敗確率計算用のパラメータにフィードバックして計算式の精度を高めていくのだ。

原子力発電シュミュレーターの操作画面

「多分、日本でこんな実験をしたのは我々が初めてでしょう。例えば、サポート人員がいなくなればどれくらい失敗確率が上がるか、作業時間はどれくらい長くなるか、環境変化の人への影響を定量化しようとしています」

放射性廃棄物の有毒性の低減

二つ目の視点は、原子炉物理の理解を通じて放射性廃棄物の毒性を下げ、原子力発電の安全性向上を目指すものだ。

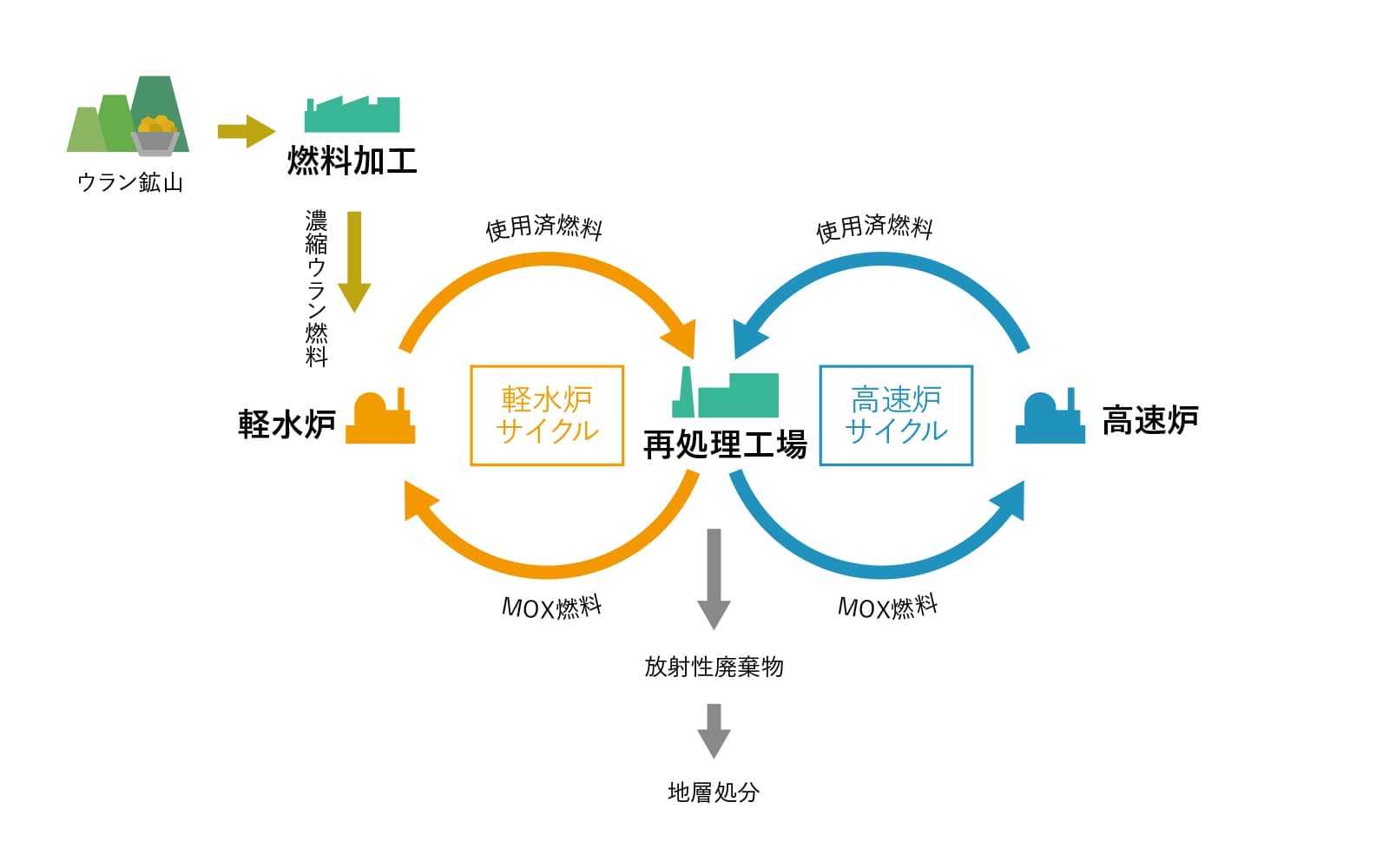

日本で稼働している原子炉は冷却剤に水を利用する軽水炉という形式のもので、燃料は二酸化ウランかプルトニウムの酸化物だ。原子炉で利用した後に発生する使用済燃料は再処理された後、MOX燃料として軽水炉で再利用される予定だ。この再処理過程で発生する高レベル放射性廃棄物には、半減期※1が数万年にも及ぶマイナーアクチノイド※2という物質が含まれており、最終的には地層処分が予定されている。安全性は充分確保されているとはいえ、数万年も放射線を出し続ける物質を地下に置くことに地元から懸念の声が出るのは当然だ。竹田准教授は使用済燃料に含まれるマイナーアクチノイドの半減期を短縮することで、そんな懸念を少しでも払拭でしようとしている。

原子燃料サイクルのイメージ

「これまでに、軽水炉に使用する燃料に、ある物質を添加することで、有害度の高い(半減期の長い)マイナーアクチノイドの生成を阻害して、放射性廃棄物の有害度を下げる研究も進めてきました。添加物質としてはジスプロシウムなど、いくつかの候補物質に絞り込んでいます。」

竹田准教授はこのような現状の軽水炉利用を意識した燃料改質に加えて、高速炉を利用した放射性廃棄物の有害度の低減に関する研究も並行して進めている。高速炉とは現在開発中の核変換の効率が良い原子炉で、使用済燃料を再処理して高速炉で使うことで、高レベル放射性廃棄物の減容化や半減期の短縮化による有毒性の低減に大きな期待が寄せられている。

「高速炉には、従来の軽水炉よりも放射性廃棄物の有害度を低減しやすいという特徴があります。私は放射性廃棄物を再処理して高速炉で使うことで、放射性廃棄物の有害度の半減期を短縮しようとしています。高速炉を使えば、有害度低減に必要な期間を10万年から300年程度まで短縮できます。300年でも充分長いのですが、社会からの懸念は大きく低減できるはずです。それに加えて、固有の安全性が高い高速炉の設計に関する研究、具体的には固有安全高速炉の特性を解析するための精度の高い計算プログラムの開発にも取り組んでいます」

日本の高速炉開発は、福島第一原子力発電所事故以降かなり遅れてしまったが、近年また活発に動き出しており、2050年ぐらいまでの実証炉運転が目指されている。

社会に受け入れられる原子力利用を目指す

竹田准教授が見据える先は、社会からいいねと言われるような原子力利用だ。そのためには、現状の軽水炉利用だけで終わってしまうのではなく、安全性の高い高速炉をうまく活用する未来像を描き、原子力の意義を社会に認めてもらう努力が必要だ。

「原子力エネルギーの研究に携わる我々が、時代とともに変遷する社会のニーズをしっかりくみ取ることが大事です。今はさまざまな研究テーマに着手していますが、その重要性が10年後もそのままかと言われたら多分違うはずです。福島第一原子力発電所事故以前の社会のニーズと、それ以降のニーズは大きく変わり、それ以降も徐々に変わってきています。そういう社会の変化を理解したうえで、実現可能な原子力利用を提案していきたいですね。そのためには研究室に閉じこもるのではなくて、プラントメーカーやエンジニアリング会社、さらには原子力の規制に関わる多くの方々と議論を交わして、柔軟に研究テーマを設定していきたいと思います。

これは個人的な話なのですが、私には6歳、4歳、1歳の子供がいます。この子達に自信を持って自分の研究成果を伝えられるようにしなくちゃいけないといつも感じています」

多様な学生と研究の醍醐味を感じたい

「研究の醍醐味を一言で表すとしたら、思いもよらない結果が出る瞬間です。研究者は、課題を設定してそれを解決するためのアプローチを描き研究を進めることが大事なのですが、いつも計画通りの結果が出るわけではありません。計画より悪い結果のときも多いですが、遥かに良い結果が出ることもあり、そんなところが研究の面白さですね。大学受験や学部の授業とは違い、研究室に配属されてからの研究には正しい答えというものがありません。それに気づいたときに、私は研究に対する無限の可能性を感じたことを今でも覚えています。これからもいろいろなタイプの学生と、面白い研究成果を出していければいいですね」

※1 放射性物質の放射線を出す能力が半分になる時間のこと

※2 アクチノイド系列の元素のうち、使用済燃料に含まれるウラン及びプルトニウム以外の元素。 主にネプツニウム、アメリシウム、キュリウムの 3 元素を指す