福島第一原子力発電所の廃炉処理の一端を担う

2011年3月11日に起こった東北地方太平洋沖地震による津波により、東京電力福島第一原子力発電所において、炉心の溶融及び圧力容器の損傷を伴う深刻な原子力事故が発生した。現在、その事故処理及び廃炉への工程にあるが、圧力容器の損傷を伴う事故はかつてなく、各分野の専門家が結集し、適切な処理方法を研究しながらの作業が進められている。

大阪大学は、放射性物質を扱うことが認められた国内でも数少ない研究施設であり、量子エネルギー・核燃料関連の研究に関しての長い歴史を有する。

大石助教は事故当時、熱エネルギーを電気エネルギーに変換することができる新たな熱電材料の創成に取り組んでいたが、「核燃料を扱う研究室に属する一員として、何か自分にできることはないか」と考え、新たな研究テーマとして炉心溶融物の物性評価に狙いを定めた。炉心溶融物の実験ができる施設は限られており、ほとんど手がつけられていない分野だったからだ。

「原子力発電をこの先どう位置付けるかという議論はさておき、福島第一原子力発電所の事故処理及び廃炉は必ず成し遂げなければならない現実の問題です。一研究者としてその一端を担うことは責務であり、同時にやりがいでもあります」

炉心で起こったことを正確にシミュレーションするために

炉心溶融物とは何か。炉心の中にある核燃料とは、ウラン酸化物を焼成した燃料ペレットやそれが納められたジルコニウム合金の被覆管など複数の原材料で構成される燃料集合体である。炉心溶融事故では、その燃料集合体が高温で溶け、混ざり合った液体となる。今回の事故では、それが炉心の底に落ち、原子炉容器も破損していると考えられており、容器に使われている金属も混ざり合っている可能性が高い。その溶けて一体となった金属を炉心溶融物と呼んでいる。

廃炉を進めるためには、この炉心溶融物をいかに取り出すかが大きな課題であるが、残念ながら炉心溶融物に関する材料工学的な知見はないに等しい。過去に経験したチェルノブイリ原子力発電所は原子炉の型が大きく異なっており、スリーマイル島原子力発電所は原子炉容器の破損に至っておらず、30年前の事故である。

炉心には近づけない。炉心溶融物を確実かつ安全に取り出すには、炉心の中で燃料集合体の溶融がどのように進展し、溶融物の状態がどう変化して移動分散していったのかをシミュレーションし、現状の姿を予測しなければならない。実際に作業を行うロボットにどのような機能や能力を持たせるかもその予測にかかっている。

「そのために必要なのが炉心溶融物の物性評価です。物性がわかることで炉心で事故がどのように進展していったのかが、より高い精度でシミュレーションできるようになり、それを取り出すための課題や手順も見えてきます」

作成した試料の観察や、試料中の原子分布などを評価する。

融点3000℃の物質は浮かせて溶かすしかない

ただし、炉心溶融物の物性を測定するのは極めて困難だ。少量の試料を溶かして測定するのだが、まず燃料ペレットを納める被覆管はジルコニウム合金でできており、このジルコニウムの酸化物は融点がおよそ2700℃という超高温である。ウラン燃料の融点も3000℃に近い。ちなみに鉄の精錬を行う溶鉱炉の温度は1600℃ほどで、2000℃台の後半になるともう試料を入れる容器がない。試料と容器が反応してしまうためだ。そのため、試料を宙に浮かせた状態で溶かし、さらに物性を計測をする等、実験的にも相当な離れ業を実現しなくてはならない。

「ですから研究は、試料を浮かして溶かす装置を作製するところから始めなくてはなりませんでした。当初は何の見通しもありませんでした」

着目したのは航空宇宙分野だ。重力のない宇宙空間での物質の振る舞いを探るため、いろいろな浮遊法が研究されてきた。浮遊法を原子力分野へ適用するのは世界初。大石助教は、静電浮遊法とガス浮遊法という2つの方式の浮遊法を導入すべく、国内外の研究機関に協力を求めて動き出した。

航空宇宙分野の浮遊法を初めて原子力分野に適用

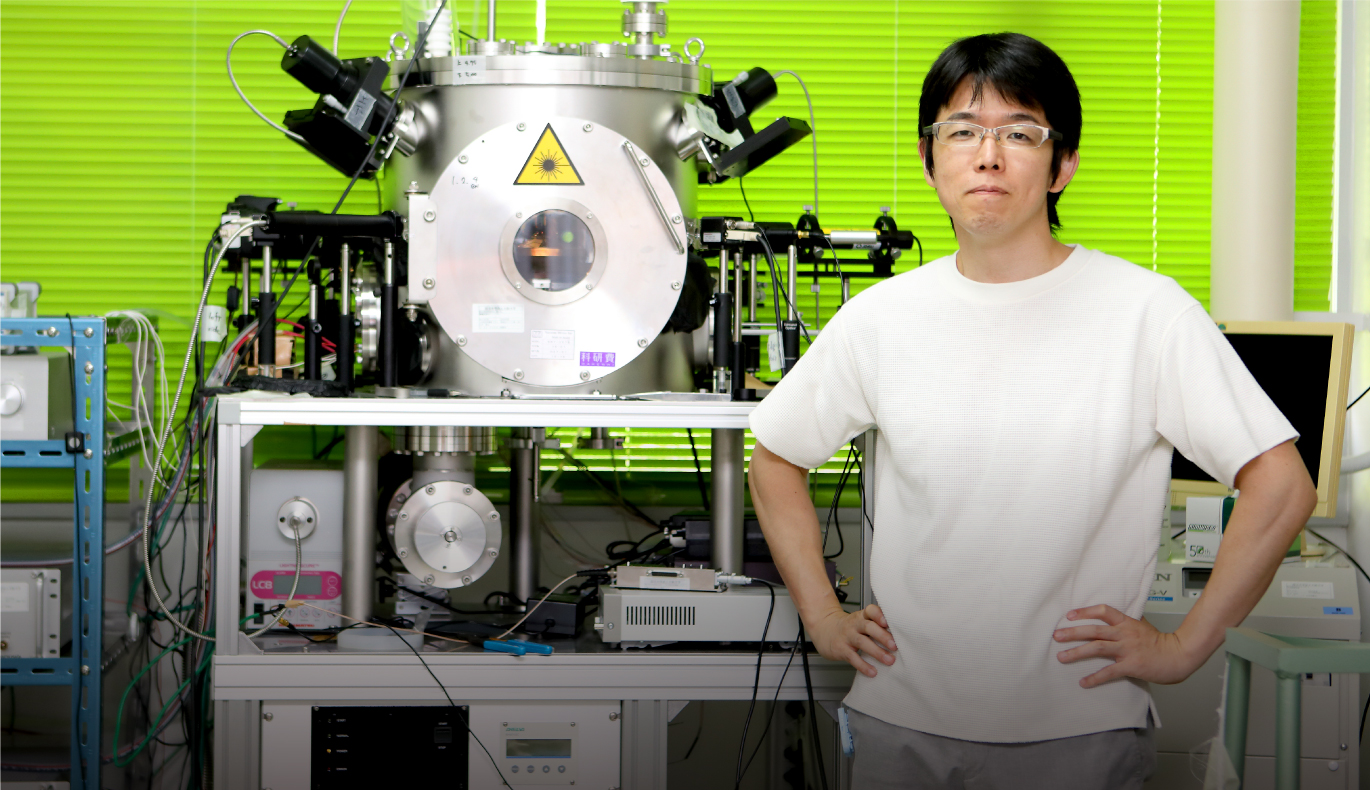

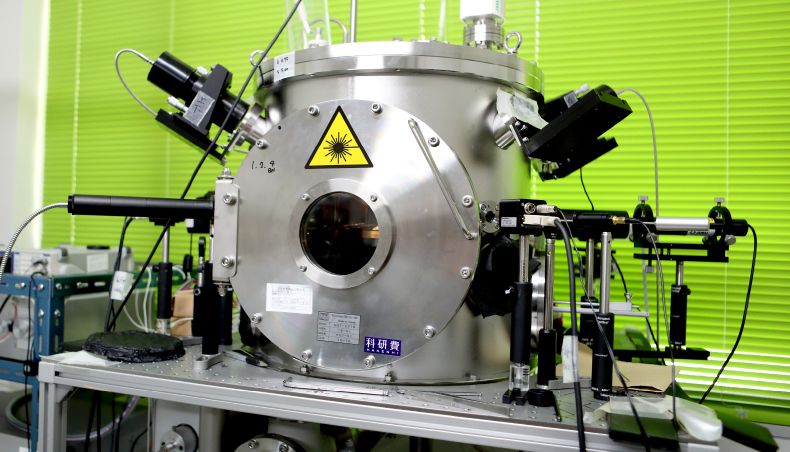

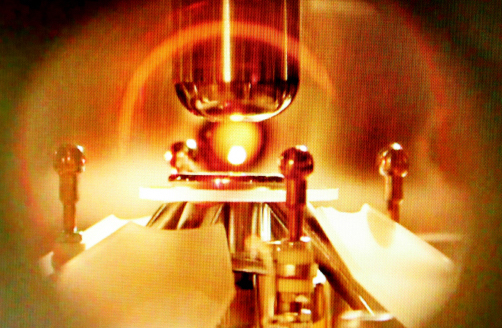

静電浮遊法はNASA(アメリカ航空宇宙局)で開発され、日本ではJAXA(宇宙航空研究開発機構)が得意とする技術である。大石助教はJAXAの協力の元、静電浮遊装置を作製した。この方式では、帯電した直径2ミリほどの試料が、その周囲に配置した電極が発生する電界に引っ張られて浮遊する。浮遊した試料に加熱用レーザーを照射して溶融させ、溶けている状態の試料の物性を測定する。溶けた試料は真球に近い形状になるため、熱膨張率や表面張力、粘性係数などの熱物性を正確に測定できるのだが、安定して確かなデータが取れるようになるまでに1年ほどを要したという。

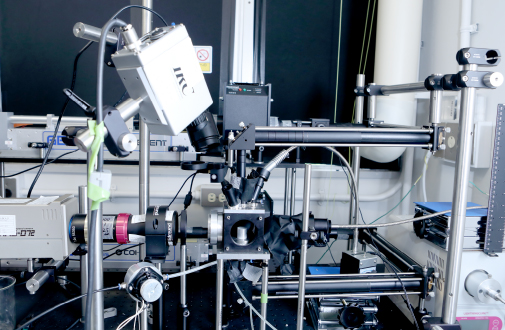

もう一方のガス浮遊法は、近年、ドイツのDLR(ドイツ航空宇宙センター)が成功させた新しい方式で、円錐形の噴射ノズルからガスを流すことで試料を浮遊さた上で音波を用いて物性を測定する方法である。大石助教はDLRで基本的な原理を学び、独自の工夫や改良を加えながら装置を製作。試料が高温になると浮遊が不安定になるなどの課題を解決し、測定データが取れるようになるまでには約2年を要した。

JAXAの協力を得て開発した静電浮遊装置。浮遊した試料に加熱用レーザーを照射することで溶融させる。

DLR(ドイツ航空宇宙センター)の協力を得て開発したガス浮遊装置。円錐形の噴射ノズルからガスを流すことで試料を浮遊させるため、酸化物の高温融体の実験に適している。非常に困難な酸化ジルコニウムの粘性測定に成功した。

2つの浮遊装置を揃えたのは、浮遊させることができる物質が異なり、使い分ける必要があるからだ。静電浮遊法は金属を、ガス浮遊法は酸化物を浮遊させるのに適している。

これまでに静電浮遊法によって、Zr-Fe、Zr-Ni、 Zr-Cr、 Zr-O合金の熱物性を明らかにし、ガス浮遊法では、ZrO2-Al2O3混合溶融物の物性、ZrO2の粘性を測定することに成功している。

「酸化ジルコニウム(ZrO2)の測定は他の施設でも挑戦していたのですが、なかなか成功できませんでした。これでさらに難しい酸化ウラン(UO2)の測定にかなり近づけたのではないかと思っています」

未知なる高温融体のサイエンスを切り拓く

炉心溶融物として想定されるおよその物質について測定が可能になってきた今、大石助教は次なるステップも構想する。

「高温で液体状態にあるものを我々工学研究者は高温融体と呼んでいます。炉心溶融物のように融点が極めて高い物質の場合、取扱いも物性の測定も難しいので、実はほとんど誰も知らない世界。固体は原子の並び方(結晶構造)が分かればかなりの部分まで物性が予測できるのですが、それが液体になるとどうなるかという理論はまだよくわかっていないのです。ですから次のテーマとしては、高温融体の原子構造をSpring8などの放射光施設を使ってあきらかにしながら、それと物性との関係を取り扱う理論を構築していければと考えています」

研究の醍醐味は「誰も見たことがないものを一番最初に見ること」という大石助教。炉心溶融物の物性測定という、現実社会の問題解決に軸足を置きながらも、サイエンスの視点から未知の物質を探究する姿勢は忘れていない。