お知らせ 山村和也教授が紫綬褒章を受章

附属精密工学研究センターの山村和也教授が、令和6年春の紫綬褒章を受章しました。

紫綬褒章は科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文化分野における優れた業績を挙げた方に授与されます。工学研究科からは昨年度春・秋に続き3連続の受章となります。

今回の受章に至った功績は、いまや情報化社会に欠かせない技術です。電子機器デバイスの小型化と高性能化を支える電子部品製作の礎となった「プラズマ CVM 」と呼ばれる加工技術で、山村教授が学部生時代から30年以上にわたり、研究を続けてきたものです。

山村教授に、30年以上も前から、どのように今に繋がる研究に取り組めたのか、いかにして種が花となり、実となったのか、お話を伺いました。

「常識への挑戦」を信じ走り続けた36年

世界の景色を変えたプラズマ加工技術

「最初にね、わたしの師匠の話からさせてほしい」

冒頭、山村教授は故・森勇藏名誉教授の薫陶があったからやってこれたと、恩師への感謝を屈託のない笑顔で口にした。

山村教授の開発したプラズマを用いての超微細な加工技術は、現在のスマートフォンやウェアラブル端末に使用されている「水晶振動子」と呼ばれる電子部品の作製に生かされている。山村教授は、36年前の研究開始当初を、「ゼロからのスタートだった」と振り返る。

当時も、プラズマを扱う技術はあった。しかし、真空の特殊な環境下で発生させることが常識となっていた。そんな中、学部4年生だった山村教授に森名誉教授から与えられた研究テーマは「大気圧でプラズマを」だった。プラズマを大気下で照射できれば、加工のハードルが一気に下がる。

だが、恩師が進めと示した道は、最初からいばらの道だった。

従来の方法を磨くだけではいずれ限界がくる。その限界を超えるには、前例のない全く異なる手法が必要になる。師の意図は明快だった。

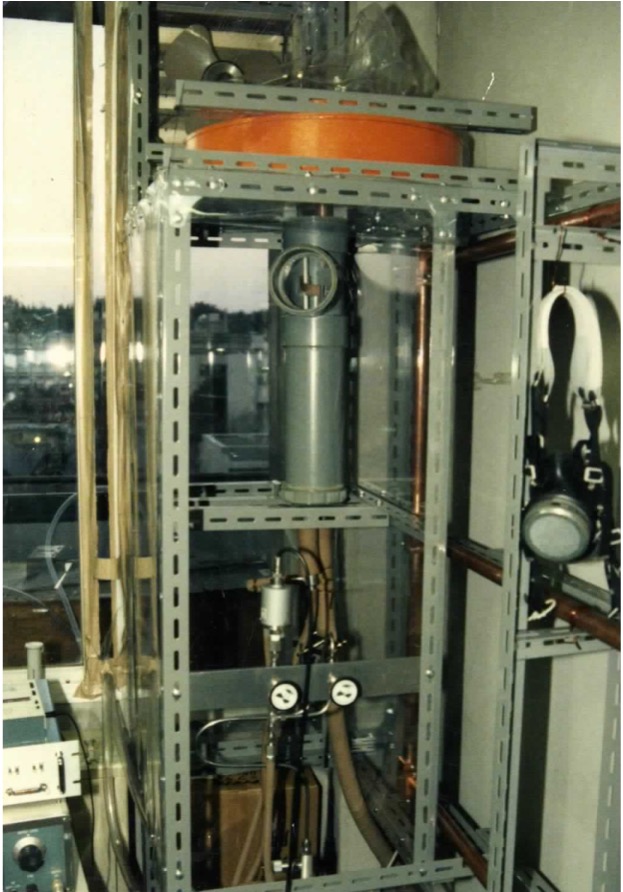

山村教授は、化学反応を用いることでプラズマを制御する手法の開発に取り組んだ。実験を行うための装置は、当然ながら無い。

一番はじめの実験用装置は、なんと手作り。ホームセンターで購入した塩化ビニル管をつなぎ合わせ、穴を開け、のぞき窓を取り付けたものだった。

長らく結果が出ず、

「本当にうまくいくのか?」と半信半疑になった時期もあったという。しかし信念をもって『大丈夫だ、進め』と、師が時に叱咤し背中を押してくれたから続けてこられたと、懐かしそうに振り返る。

最初は手作りだった装置は、10年で人が10人入れるほどにまで巨大化し、発生するプラズマは緻密かつ繊細でやわらかなものに進化した。作製したウエハの均一性はナノレベルにまで到達した。

30歳を過ぎてもまだ論文にもならず、普通なら不安で押しつぶされそうになる状況の中、山村教授は当時を振り返って「楽しかった」と話す。「まさに『夢中』だったんです。夢の中にいるとき、これから先どうなるんだろう、やめようかな、なんて思わないでしょう?夢中になれば、苦難は苦難と思わないもの。そういう考え方が好き、いつも前向きなんです」と山村教授。

世界で自分以外にほとんど誰も取り組んでいないテーマに長年向き合うことで、いばらだったはずの道は、いつしか愛着がわくものへと変わっていった。

夢中で走り続け、磨いたものに光があたり、花開く時期がきた。京セラ株式会社との出会いだった。

携帯電話やスマートフォンなど情報端末の普及によって、社会の姿は一変した。電子機器の小型化が進展することで、電子部品にも小型化が求められていた。しかし、電子機器に欠かせない水晶振動子のキーパーツである水晶素子を、1mm角よりも小さくしたり、厚さを均一にすることは、従来の機械加工工法では極めて困難だった。新たな製造プロセスの開発が求められていたところ、山村教授らが生み出した「プラズマCVM技術」に白羽の矢がたった。

超小型水晶振動子 | 注目のテクノロジー | 京セラ株式会社HP

この出会いが、愚直な努力の結晶である技術を自動化させ、厚さのバラつきが2nm(1mmの50万分の1)という均一性を誇る水晶ウエハを実現し、1mm×0.8mmの世界最小サイズ(2017年当時~現在も破られていない)の超小型水晶振動子の量産につながった。小型化と高性能化を同時に実現したこの技術は現在の5GシステムやIoTを実現する小型センサなどに活用され、情報化社会にとって大変重要な一歩となった。

いま、山村教授らが新たに挑むのは、ダイヤモンドの加工。ダイヤモンドは熱伝導性に大変優れている点で産業応用に大きな可能性が期待できる一方、その硬さゆえに加工が難しい。

山村教授らの技術をさらに進展させ、ナノレベルで凹凸の少ないダイヤモンドを作製できれば、パワーデバイスに貼り付けることで、熱を逃がす素材として大いに役立つ。極小世界での山村教授の挑戦はまだまだ留まるところがない。

これからの研究者たちへ・山村教授からのメッセージ:

今の時代、成果に結びつくかわからない努力をコツコツ重ねるのは難しいかもしれない。だけど、研究において大事なのは「常識への挑戦」。これは師匠である森勇藏先生の座右の銘で、私はこの言葉を心に刻んで研究者人生を歩んできました。

当たり前を覆す気持ちがないと進歩しない。”覆したい”その気持ちに夢中になれるなら、足を止めないでほしい。

…ただし、それを見極める能力・遂行する能力を持って。

山村研究室のサイトは こちら