マイクロ波化学共同研究講座

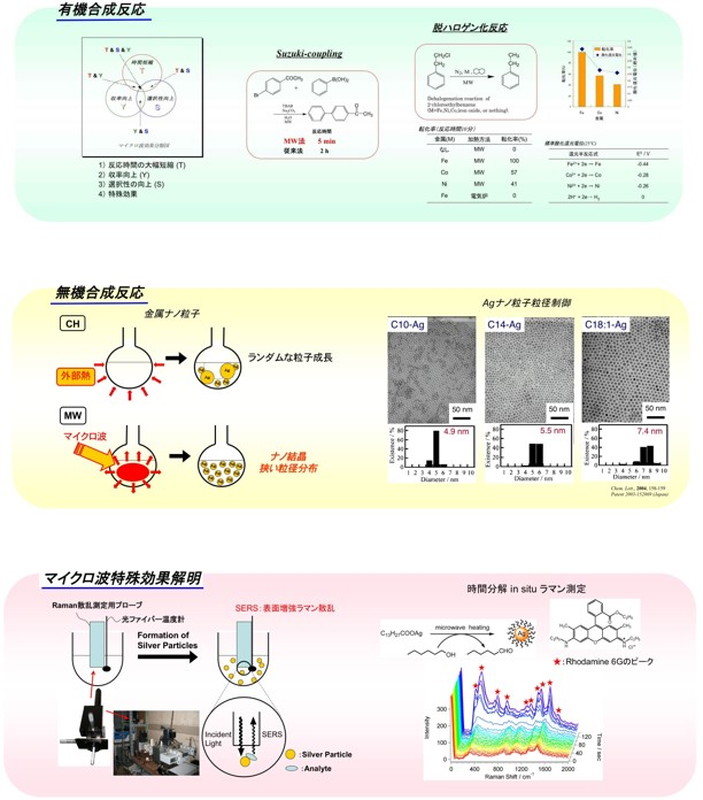

現在、日本は生産・化学プロセスの革新・効率化に係わる技術を必要としています。マイクロ波加熱は、マイクロ波の振動電磁場との相互作用により、誘電体、磁性体を構成している双極子、空間電荷、イオンなどが激しく振動・回転することによって起こる内部・均一・急速加熱であり、経験的事象(反応時間大幅短縮、収率向上、選択性向上etc)からも、マイクロ波が化学プロセス技術に極めて有用であると考えています。しかしながら、これまでの研究は現象論に過ぎず、マイクロ波効果の本質に迫り、解明した研究はありません。

本講座では、学術的領域において、マイクロ波効果を解明し、マイクロ波の一般原理構築を目指して研究を行っています。さらに一般原理に基づく新規反応場の提案により産業界に応用展開したいと考えています。具体的は、内部均一加熱を用いた粒径制御された金属ナノ粒子合成、磁性損失を用いた磁性ナノ粒子合成、in situラマン測定によるナノ粒子生成過程解明、マイクロ波効果解明のための有機反応、マイクロ波プロセスに適した触媒開発など、マイクロ波化学の基盤となる研究、そして応用研究をしています。

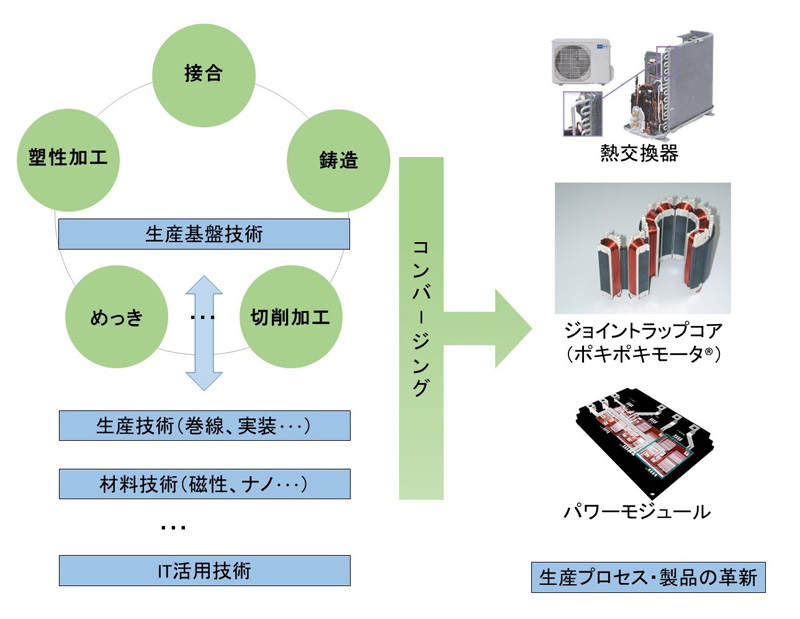

三菱電機生産コンバージング・テクノロジー共同研究講座

接合、塑性加工、鋳造等の生産基盤技術や生産にかかわる技術を収斂(コンバージング)することによって、生産技術を変革させ、ものづくりにおける国際的優位性を継続させることを目的として活動しています。また、これらの生産技術でエアコン、モータ、インバータ等の電機製品を革新させます。

溶接保全共同研究講座

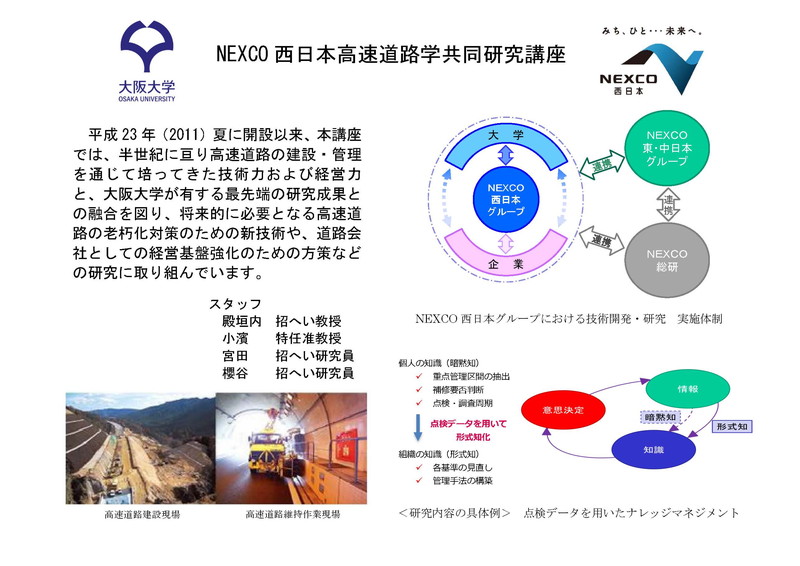

平成23年(2011)夏に開設以来、本講座では、半世紀に亘り高速道路の建設・管理を通じて培ってきた技術力および経営力と、大阪大学が有する最先端の研究成果との融合を図り、将来的に必要となる高速道路の老朽化対策のための新技術や、道路会社としての経営基盤強化のための方策などの研究に取り組んでいます。

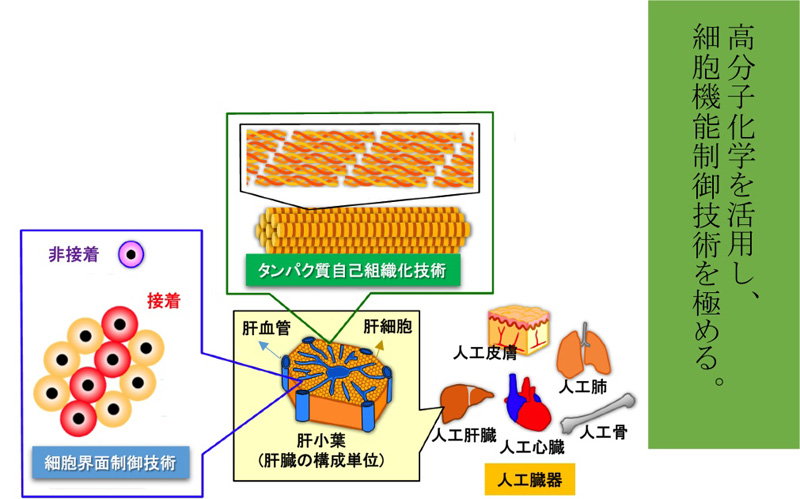

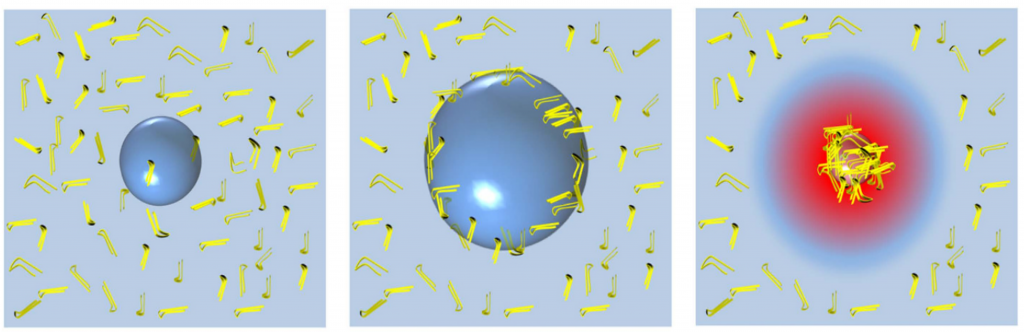

本講座では、様々なライフサイエンス分野、特に医療、創薬、再生医療、セルアグリカルチャーなどの幅広い用途に応用可能な新たな細胞制御技術の開発・事業化を目指し、大阪大学工学研究科有機工業化学領域と凸版印刷株式会社により共同研究を行っています。特に本講座では、高分子材料やタンパク質材料と細胞表面の相互作用を解析し詳細を明らかにすることで、細胞の接着・分化・増殖・自己組織化などの細胞機能を制御する技術の開発に取り組んでいます。さらに、当講座ではその技術を三次元生体組織の構築に応用することで、動物実験に変わる安価で効率的な医薬試験法や再生医療における安全な細胞移植への応用も目指しています。

SiC応用技術共同研究講座

本共同研究講座では、創薬研究や再生医療分野における細胞培養の安全性・安定性・再現性・生産性を実現するため、以下の研究開発を行っています。

・手作業による培養操作の機械化および装置化

・培養装置に適した培養容器などの消耗品

・培養画像を用いた客観的培養評価方法

・ハードウエアからソフトウエアまでのトータル培養システム

患者様のための再生医療技術の社会実装に貢献できるように装置・システム開発に取り組んでいます。

本共同研究講座では、再生医療などの未来医療向けのスマートファクトリーのデザインを確立する目的として研究開発に取り組んでいます。 細胞培養の様々なデータを収集・解析し、それをリアルタイムに活用できる革新的な再生医療等製品の製造システムの開発、医療データと製品データを結びつけることで製品の継続的な品質向上や治療予知に利用するシステムの検討、構築を目指します。

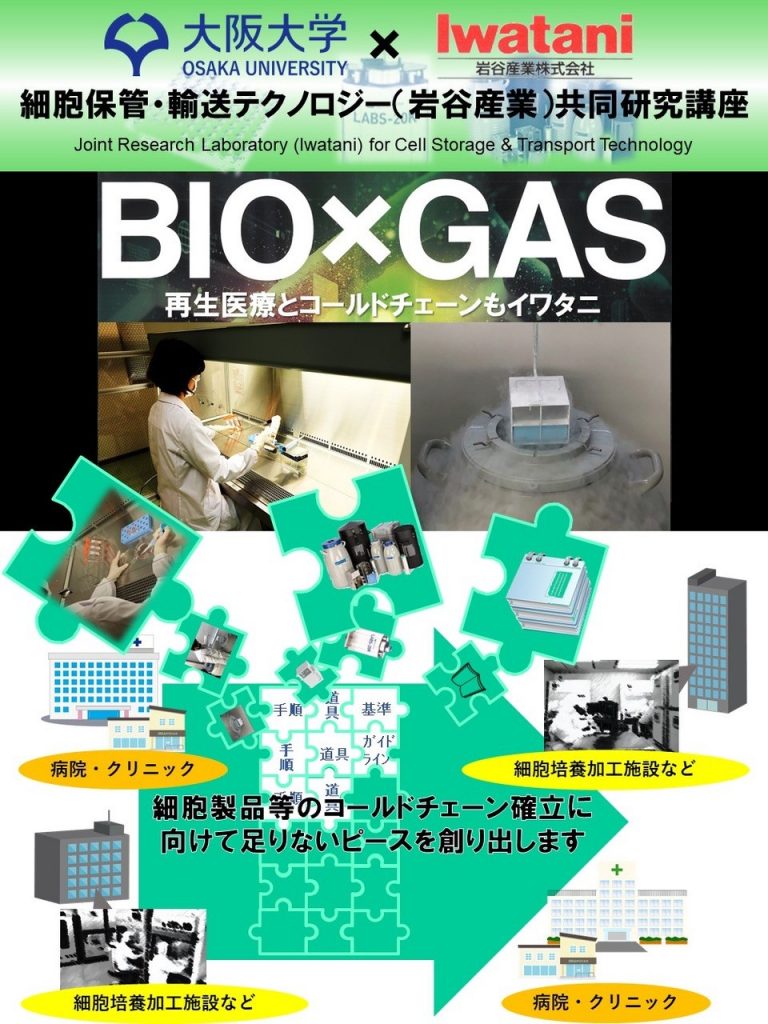

再生医療技術の産業化に貢献することを目指して、紀ノ岡研究室の持つ細胞関連技術と岩谷産業の持つ低温技術を活用することにより、細胞の保管・輸送に関する技術や装置などの開発を進めています。

電気自動車(e-Mobility)を核とした利便性・環境性・持続可能性を最大限に追求するスマートシティ・コミュニティの研究を進めています。電気自動車を含むマルチモーダルモビリティの解析、配送トラック・バス・業務用車両のための充電インフラの最適設計、モビリティ・エネルギー分野のセクターカップリングの効果分析などが当初の研究テーマです。そして、多彩な街を支えるスマートシティ・プラットフォームのプロトタイプを産官学連携で作り上げることを最終目的としています。

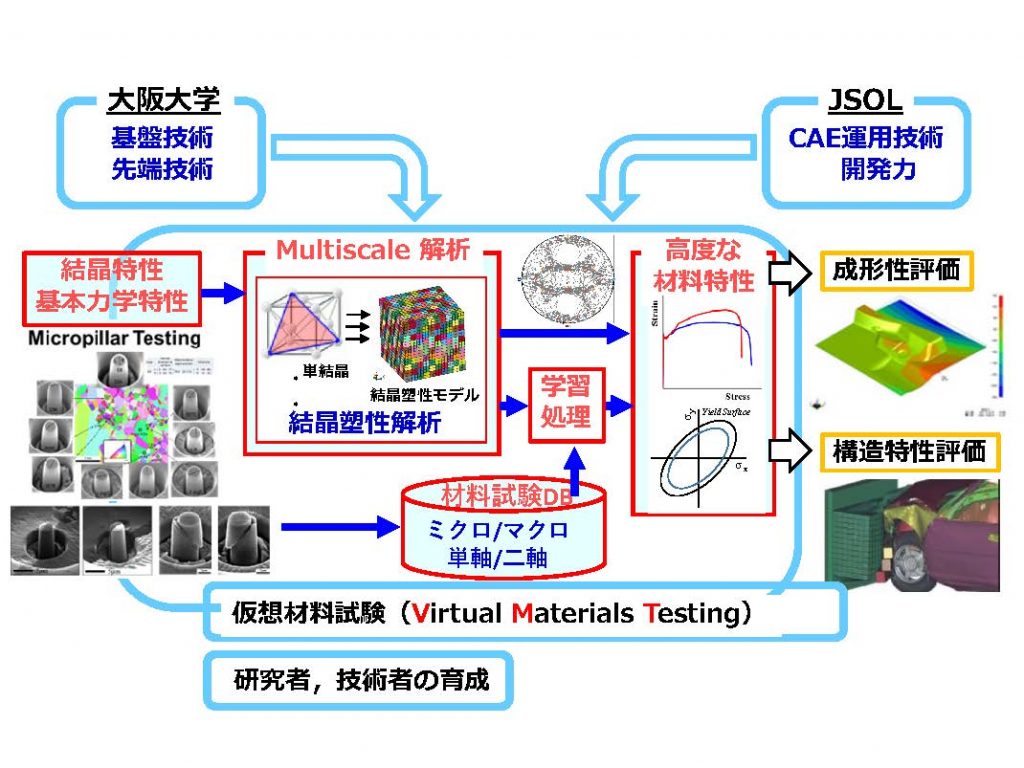

本共同研究講座では、様々な製品設計への利用が定着したCAE(Computer Aided Engineering)技術の次世代の姿を考え、必要な要素技術の研究開発に取り組んでいます。結晶挙動を基礎としたマルチスケール解析を中心に、均質化手法、DB利用技術の研究を進め、仮想材料試験(Virtual Materials Testing)のソリューション化による製品設計の精緻化と簡便化を目指します。

地球規模での気候変動への対応や、地表・大気・海洋の環境保全が大きな課題となっており、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現が命題となっています。この課題解決には、AI・IoT の活用が不可欠であり、電子デバイスなどに使われる銅やレアメタルの非鉄金属素材の重要性も益々高まってきています。

大阪大学工学研究科が有するマテリアルに関する先端技術と、JX金属が長年培った非鉄金属分野に関する技術とを融合させ、サーキュラーエコノミーの実現に資するビジョン共有型の産学連携による研究開発・社会実装に取り組みます。

臍帯由来間葉系幹細胞を用いた細胞治療の実用化に向け、安定的かつ大量製造を可能にする自動化システムの構築に取り組みます。また、製造から医療現場への輸送を含めた一連の工程をつなぎ、再生医療の社会実装実現を目指して参ります。

マイクロソノケミストリー共同研究講座

当共同研究講座では、超音波のマイクロ流路内での化学反応の制御メカニズムの解明と超音波センサーに関する基礎研究をしています。また、蛋白質への反応制御に関する超音波と火薬作用によるエネルギー(ワンタイムエナジー)との比較基礎研究にも取り組んでいます。

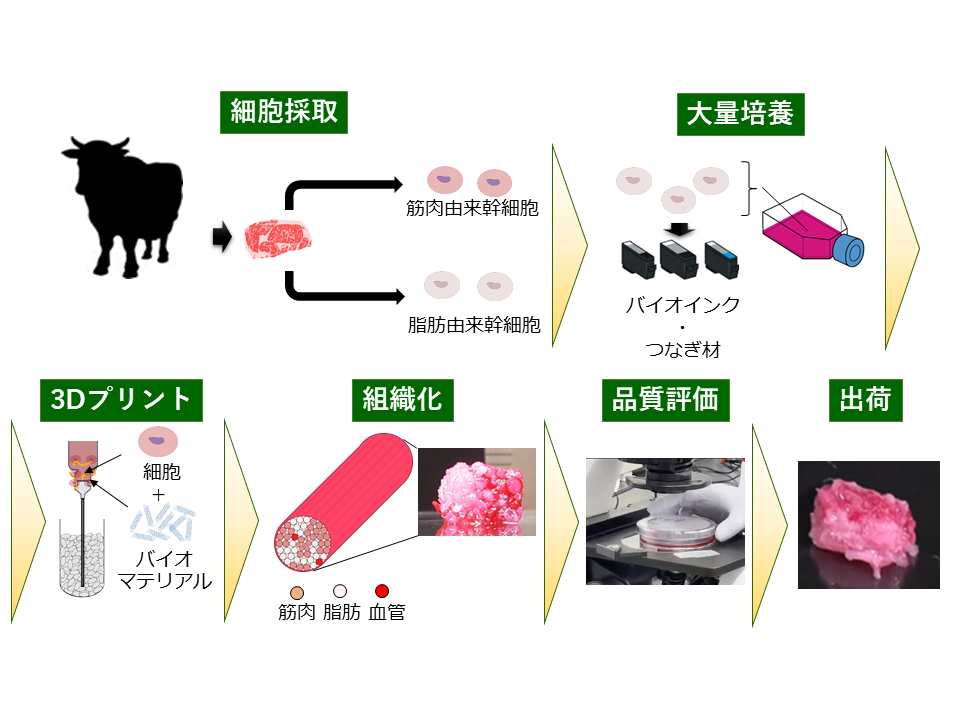

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻松崎研究室、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、凸版印刷株式会社の三者の共同研究講座です。本講座は、松崎研究室の研究成果である3D細胞プリント技術を用いた培養肉作製法の基本技術をさらに発展させ、社会実装を可能にするための技術開発(喫食安全性の確保、コスト低減、大量生産化など)に取組みます。また、本講座は、培養肉未来創造コンソーシアムの研究推進拠点として、幅広い分野の方々と連携し、環境・食糧問題の解決や、人々の健康増進、未来の食の提案に貢献してまいります。

本共同研究講座は、2050年カーボンニュートラルに向けて、新たな洋上風車産業を国内に作り出す原動力となる研究室として、2023年3月に設立されました。洋上風車に関係する技術は様々な分野に跨っており、洋上風車を大型産業として発展させるためには、それらの要素を統合化する必要があります。本研究室では、それらの要素を共同研究としてインテグレーションし、洋上風車の産業化及び人材育成の促進に取り組んでいます。

Top