工学研究科 > マテリアル生産科学専攻 > 材料物性学講座

教授

吉矢 真人

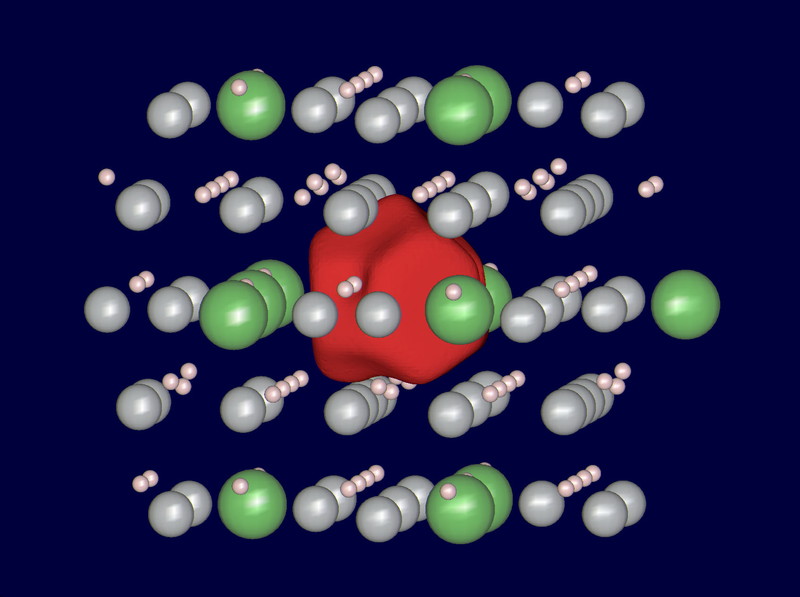

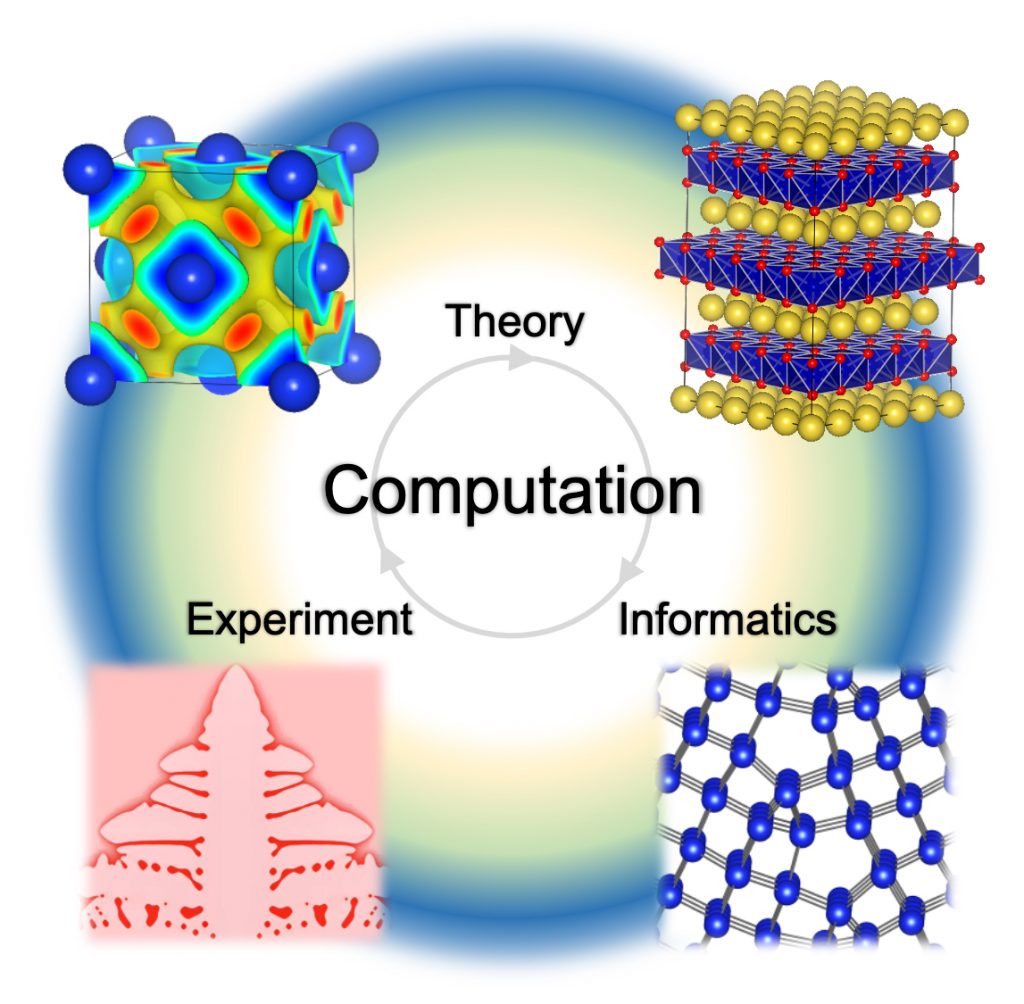

第3の手法と呼ばれるコンピューターを用いた計算によるアプローチは、益々厳しくなる材料に関する社会からのニーズに応えるのみならず、社会へのシーズ提供を可能にしつつある。本研究室では、原子レベルから巨視的スケールまでの計算材料科学的手法を活用し、実験及び理論との有機的連携を通じて、既存の理論に囚われる必要のない新しい材料設計法の構築を通じて、新規材料開発を行っている。

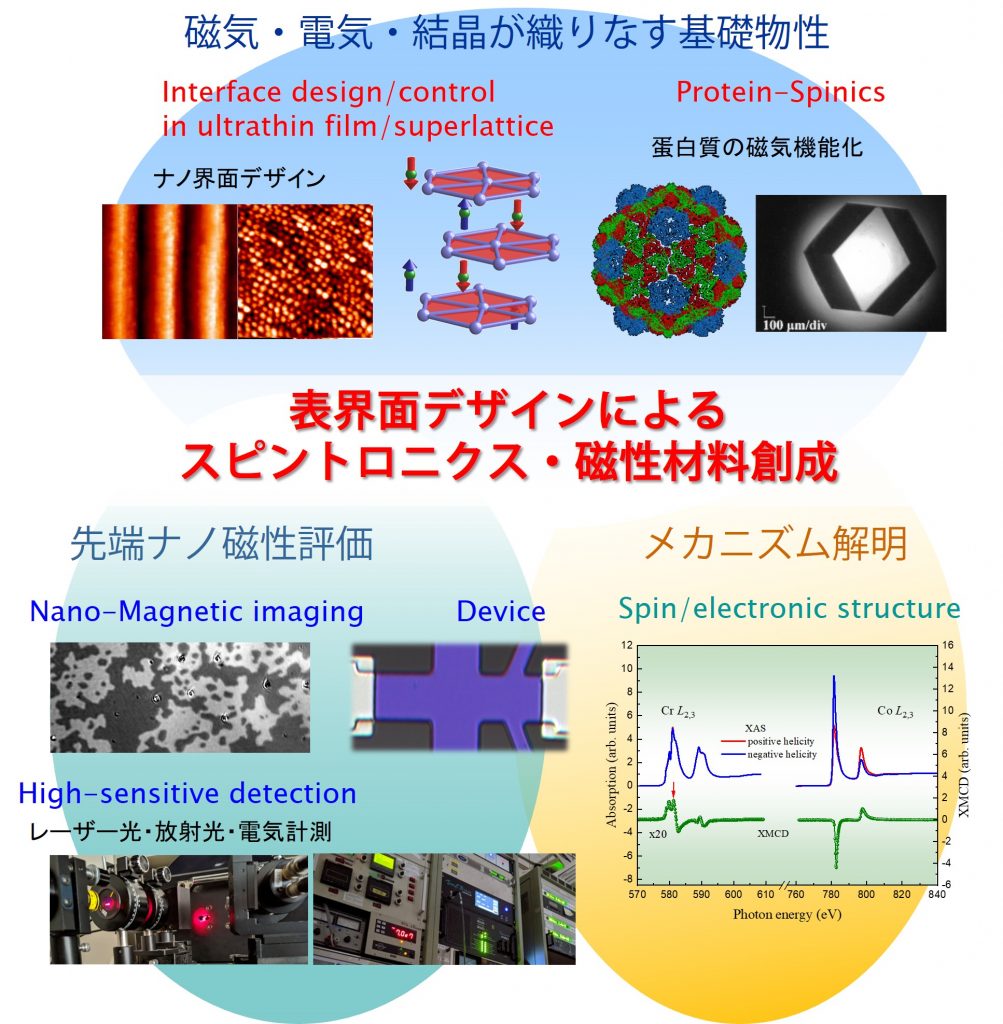

高品位な薄膜作製を基盤技術として、次世代の電子デバイス(メモリ、記憶装置、演算素子など)に向けた新規ナノ材料の研究を行っています。自然界には存在しない材料を原子層レベルで設計し作製する、電子の電荷と磁気の融合など、ナノの世界ならではの材料を一緒に研究しませんか。

准教授

佐藤 和久

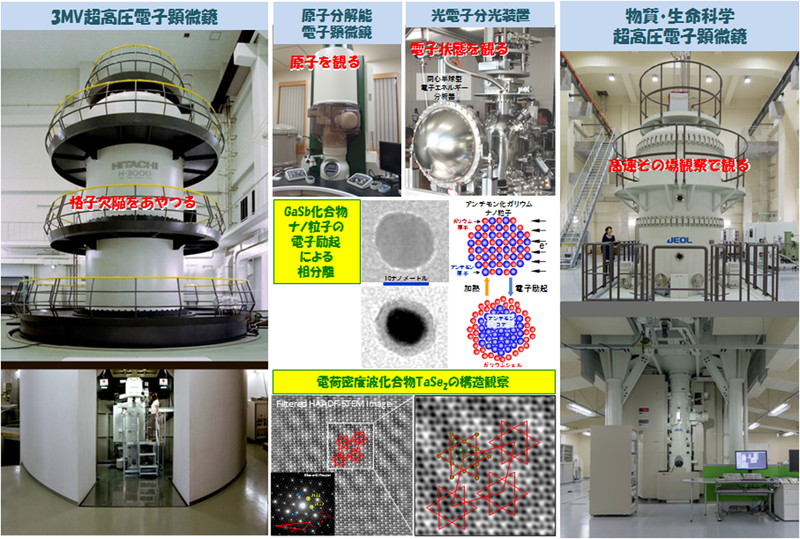

極微構造と材料物性との関連性を、ナノメートルの空間スケールならびにナノ秒の時間スケールにて解析して得られる情報に基づいて究明しています。最新透過電子顕微鏡法・電子回折法と電子・X線分光法を活用して、結晶格子欠陥に代表される物質の不均一性、0~2次元の低次元物質、電子励起により創成した準安定構造などを対象として解明し、これらの成果に立脚してマテリアルデザインを進めています。材料科学の根幹に迫る普遍的な共通原理の解明に向けた教育と研究を行っています。

Top