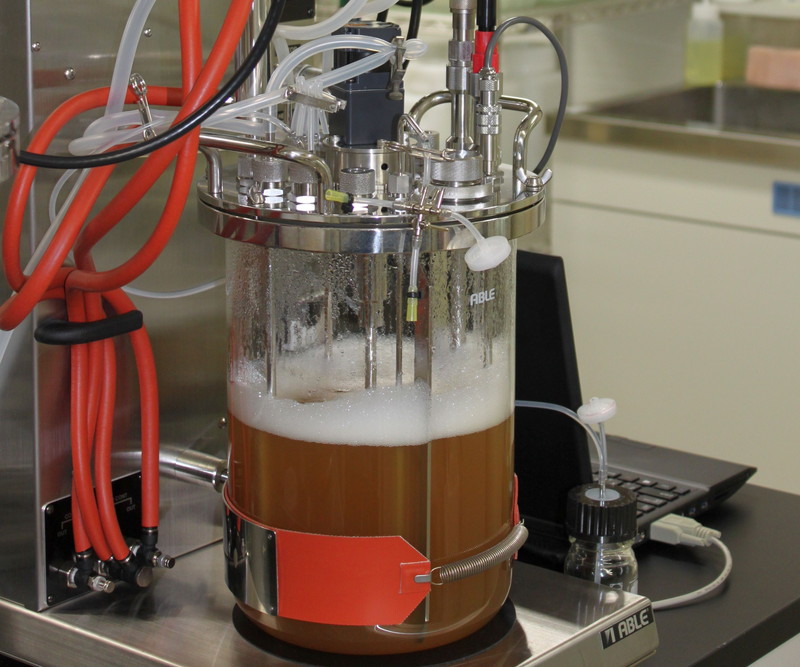

生物化学工学は、化学工学の方法論と考え方を生物に応用し、これを利用する学問体系です。私たちの研究室は産業生物化学工学を視点として、生物反応を産業応用するための研究をおこなっています。対象としては、抗体医薬や再生医療製品、ワクチンや幹細胞、そして微生物や産業応用酵素生産を目的とした、動物細胞、微生物細胞のセルエンジニアリングならびにその培養、さらにはダウンストリームまでを扱っています。

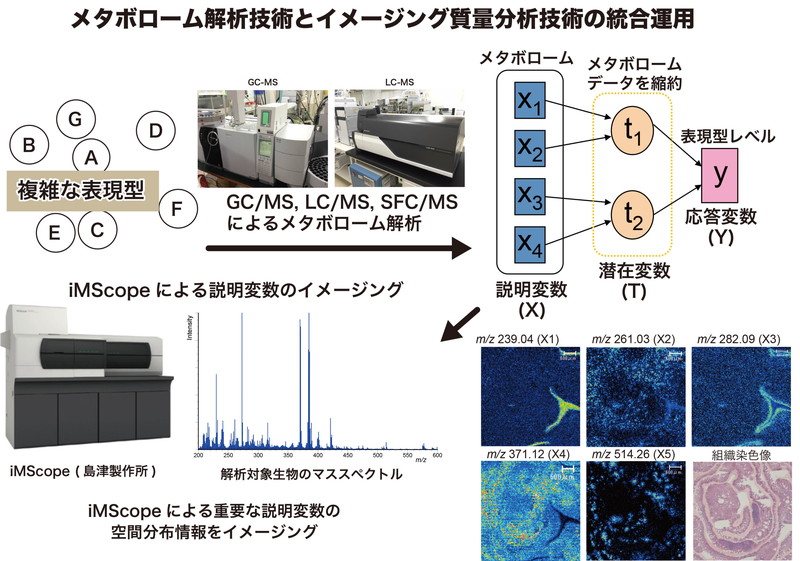

21世紀を迎え、環境、食糧、エネルギー問題が深刻化しています。今こそ「バイオテクノロジー」を鍵とした環境に優しい持続可能な社会システムの構築が熱望されています。『生物資源工学』とは、バイオテクノロジーの中核となる「バイオの力」を探索し、実用性を評価するための手法・技術を発見し、応用に結びつける学問です。我々は、メタボロミクス(代謝物総体解析)とイメージング質量分析をコア・コンピタンスとして問題解決に取り組みながら、バイオ業界の国際的リーダーたる人材を育成することをミッションと考えています。

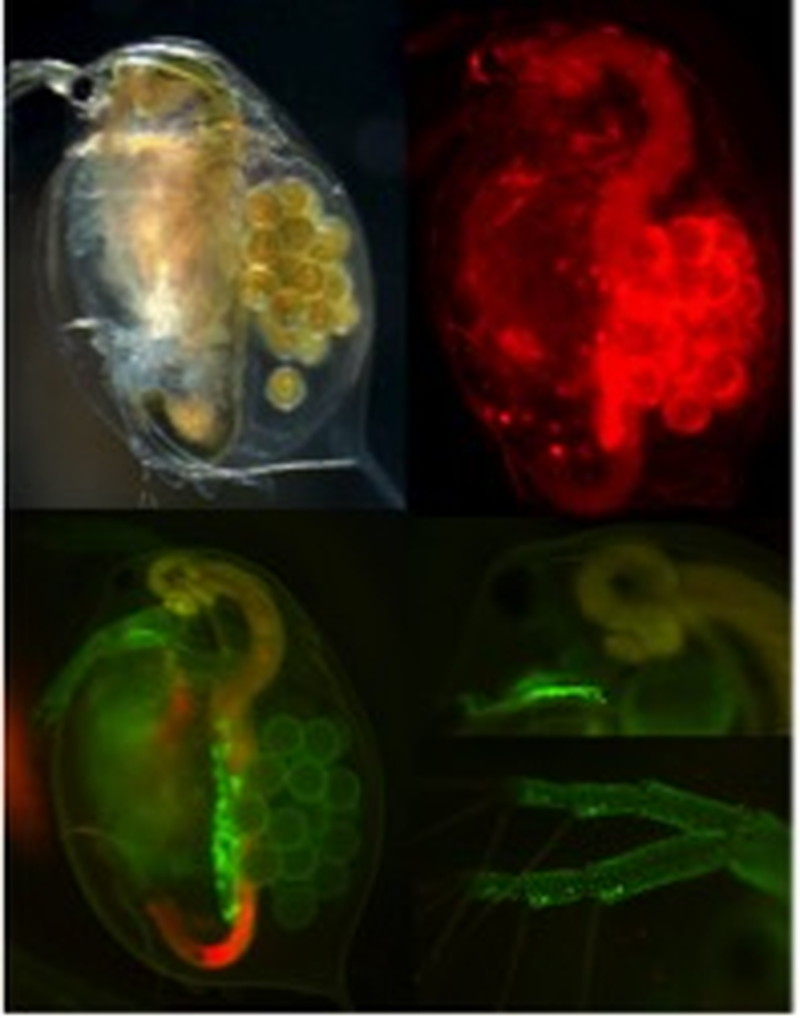

私たちをとりまく環境の変化が、私たち人間を含めた生態系にどのような影響をおよぼすのかについては、十分な理解ができていません。そこで私たちの研究室では、環境と生命のかかわりをゲノムレベルで理解し、さらにこれを環境問題の解決に役立てるために研究をすすめています。

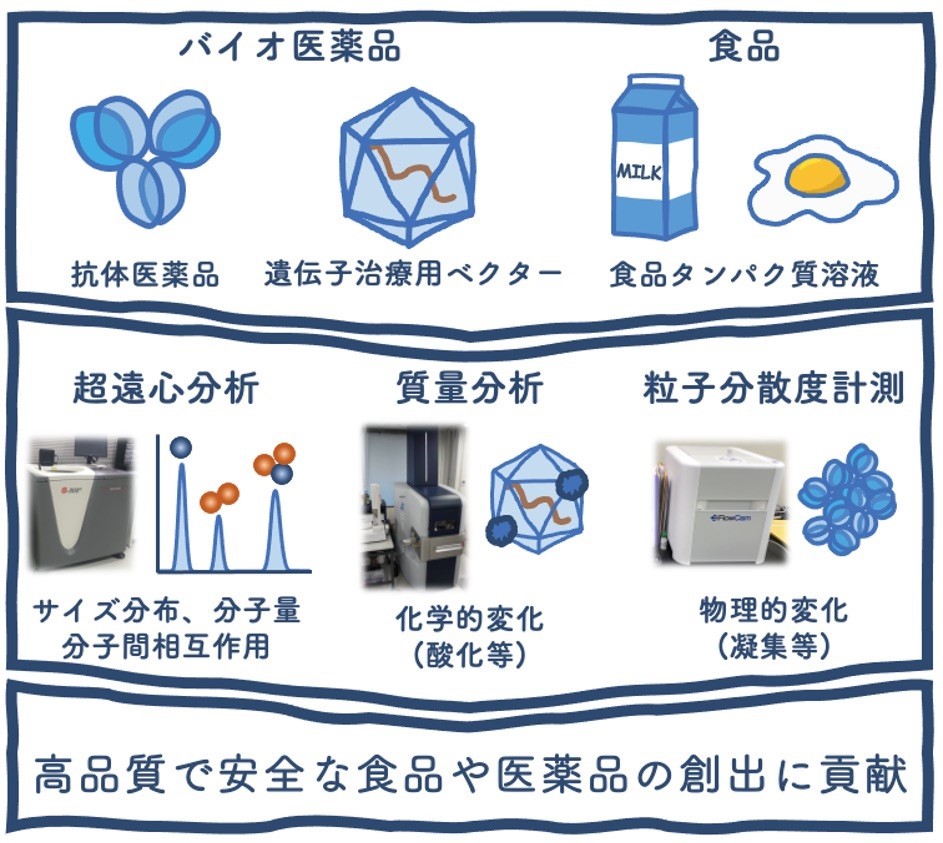

食品や医薬品の多くはバイオテクノロジーを利用して作られています。私たちの研究室では、食品やバイオ医薬品を構成する蛋白質、核酸、多糖、などの生体「高分子」の溶液やゲルの物性、構造、機能を理解し、高品質で安全な食品や医薬品の創出に貢献することを目標に研究を行っています。こうした研究のために、超遠心分析や粘弾性測定といった成熟した物理化学的手法と質量分析などの最先端の計測手法による総合的解析を行っています。また、生体高分子と様々な低分子から構成されている食品の物性と機能についての研究にも取り組んでいます。

当研究室では、植物細胞がもつ様々な機能をタンパク質、遺伝子のレベルで解明し利用することで、産業、人々の健康向上、食糧増産、環境保全に貢献することを目指しています。特に、植物が生産する様々な有用化合物の生産に関わる遺伝子を探索し、それらを微生物に導入することで有用な化合物を大量生産する試みや、植物が持つ遺伝情報を自由自在に改変して有用な形質を付与する「ゲノム編集技術」の開発と応用に力を入れています。

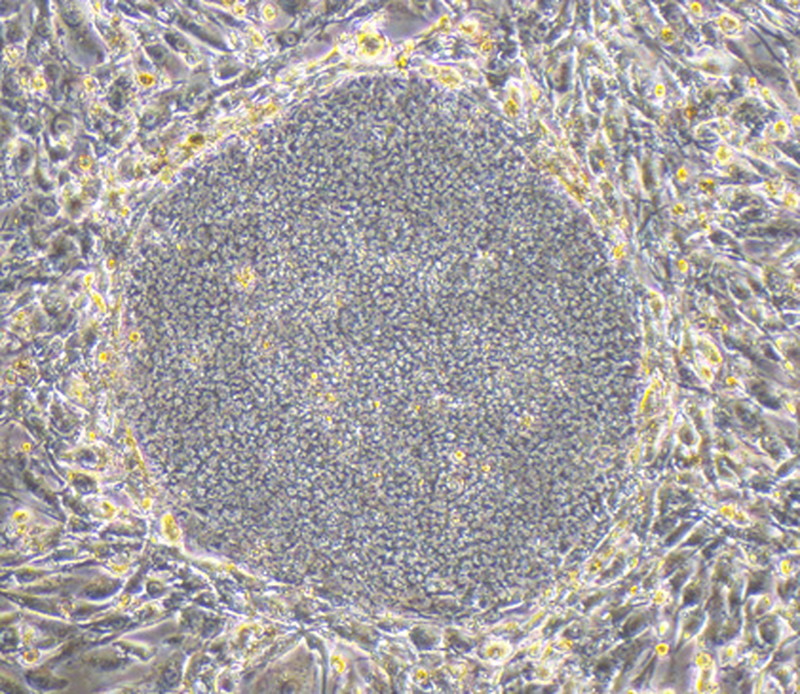

ヒト組織に対する生命現象を解明し、モデル化、最適化、計測、生産計画など細胞製造に関する応用研究を行っています。特に再生医療への応用が期待されるiPS細胞・間葉系幹細胞をはじめとした幹細胞の製造工程設計・品質評価・安定化に取り組んでおります。

微生物機能工学領域

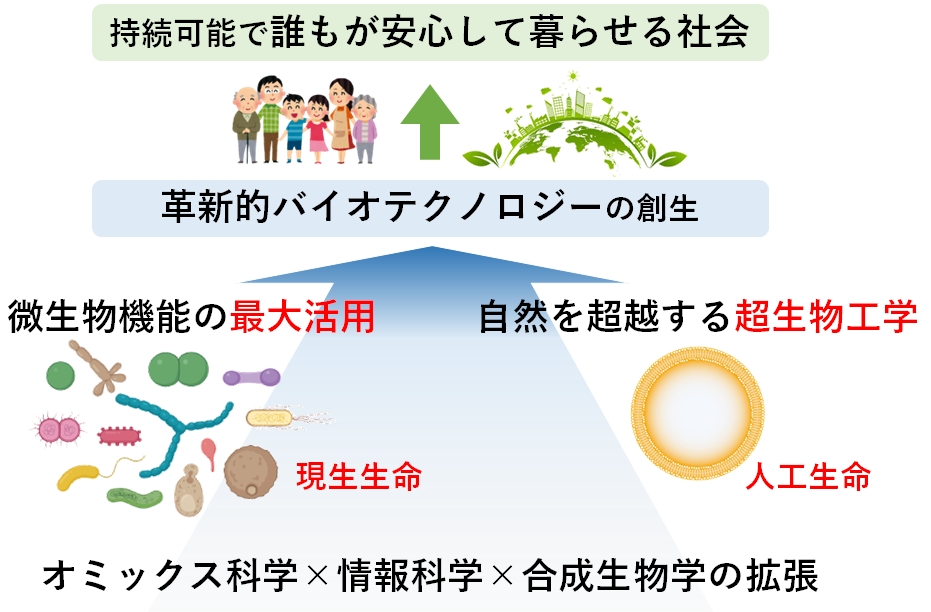

当研究室のヴィジョンは、革新的バイオテクノロジーを創出することで、誰もが安心して暮らせる社会を実現することです。本ヴィジョンの実現に向け、オミックス科学・情報科学・合成生物学の枠組みを拡張し、主に微生物が持つ極めて多様な機能を分析・再構成・応用することで、次世代のバイオテクノロジーを開発しています。

ある種の微生物は、人類が到底生存することができない高温環境下や、強酸性・強アルカリ性環境下などの過酷な環境(極限環境)でも活発に生育できます。私たちは、こうした微生物が示すユニークな機能に着目し、それらの機能を支える生体分子(遺伝子や酵素タンパク質など)の働きや分子進化のメカニズムを解明しています。また、これらの生体分子を工学的発想に基づき人為的に組み合わせることで、産業的利用価値を有した新たな(天然には存在しない)生物機能を創り出すことに取り組んでいます。

私たちの研究室では、様々な生物(微生物、昆虫、植物、哺乳類細胞)を宿主とした医療用タンパク質生産技術の開発を行っている。特に、薬効に大きく影響する医療用タンパク質の糖鎖修飾に着目している。糖鎖修飾は生産に用いる細胞に依存し、ヒトと異なる構造の糖鎖で修飾された場合、ヒトに対して抗原性・アレルギー性を起こす可能性がある。そこで我々は、これら生産細胞の糖鎖修飾改変技術を開発し、ヒトに優しい構造を持った医療用タンパク質の生産にチャレンジしている。

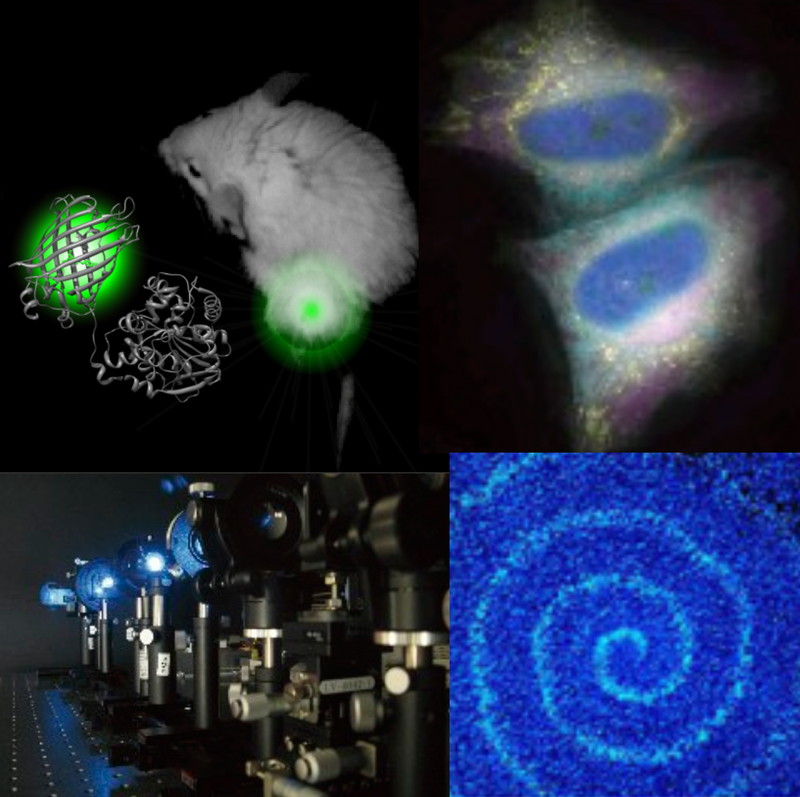

「生命とは何か?」この素朴で、しかし深遠なテーマに迫るために、私たちの研究室はバイオイメージングという生きた細胞の中で起こる分子レベルの現象を見て理解する研究を行っています。具体的には、光を放つ生きものから発光タンパク質の遺伝子を単離し、生命の理解に役立つバイオセンサーやイメージング法の開発を行っています。このような研究は、生命現象の根源的な理解はもとより、医療や創薬にも大きく貢献します。さらに、光るタンパク質の遺伝子を植物に組み込み、最終的には電力を必要としない照明システムなど、未来社会を変革する技術の開発も進めています。

Top