地球循環共生工学領域では、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の17の目標のうち、特に目標7: Affordable and Clean Energy, 目標13: Climate Action, 目標14: Life on Land, 目標15:Life below Waterを対象とした工学技術の研究開発を行います。その際、他の目標との間に相乗効果を生み出すようなSDGsの連環 (Nexus) を強く意識し、様々な時空間スケールの課題に対して、生態系サービスの持続可能利用と生物多様性保全を軸とした自然・社会生態システムの全体最適設計を目指します。 研究開発の道具立てには、気候・生態・社会の理をフィールド調査で解明したり、数理モデルとして表現する種々のプロセスモデルを運用することに加え、機械学習に代表される人工知能系・データサイエンス技術を駆使して対象となる研究課題に取り組みます。研究室の共通基礎スキルとして、英語とデータサイエンス技術を習得します。

環境容量を念頭におき、超長期に渡って、環境と産業活動に折り合いをつけることが求められています。そのためには、採掘・生産・消費・廃棄といった都市の代謝活動の支配断面からの排出物の動態特性を把握し、備える必要があります。そこで、サプライチェインとライフラインが交錯する課題として、大量の化学物質のリスク評価加速化のための手法開発や、自然災害によって流出した化学物質が環境や波及して与える影響のシミュレーション、ならびにヒト健康・生態系・社会へのリスク評価が課題となります。多様で進化を続けるリスクを飼いならすために内在する産業技術、電気自動車普及などに伴うレアメタル等の資源循環が環境に与える影響評価(ライフサイクルアセスメント/LCA)など、分野横断的研究を行っています。

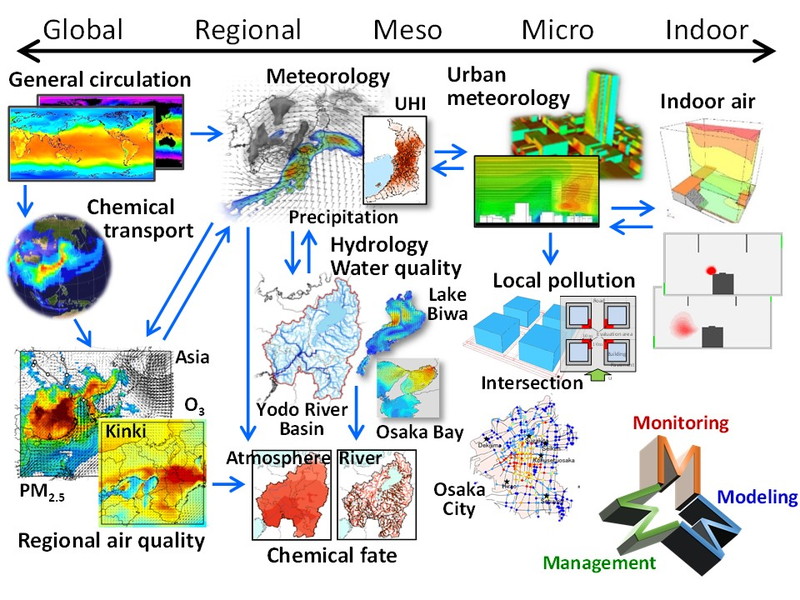

地球規模から建築内空間に及ぶ広範なスケールを対象に、大気・水・熱エネルギーの環境循環や、環境媒体内・媒体間における環境負荷物質の動態を予測しています。そして、人間活動が人々の生活環境および自然生態系に及ぼす影響の評価や、環境を保全・回復・創造するための環境共生技術の探求を目指して、Monitoring・Modeling・Managementの3つの手法を柱とした研究を行っています。

キーワード:大気環境/水環境/室内空気環境/環境動態/数値シミュレーション

人間と環境、自然との関係を洞察しつつ、都市空間・都市環境のしくみを解明し、その計画・デザイン手法を探ることにより、自然環境と人間社会が共生する持続可能な都市づくりを目指しています。

Society 5.0、すなわち「超スマート社会」の実現を目指し、人間・人工物・自然といった要素の関係性を総合的に設計する環境デザインの方法論を構築しています。また、AIをはじめとする情報通信技術(ICT)の高度な活用によって、環境デザインシステムの開発を進めるとともに、総合工学的視点から環境情報学の研究と教育にも取り組んでいます。

微生物や植物など生物の力を利用した環境保全・浄化技術や資源・エネルギーの回収・リサイクル技術の開発を行っています。生物技術は、生来、経済性や省エネルギー・省資源性、環境適合性に優れ、環境技術として理想的な選択肢の一つです。生物体はバイオマスという再生型資源でもあり、環境保全・浄化に寄与しながら、同時に資源生産を行うことも夢ではありません。研究室では、訪問者に「環境技術のスーパーマーケット」と紹介しているほど、極めて多様な技術の開発に取り組んでいます。

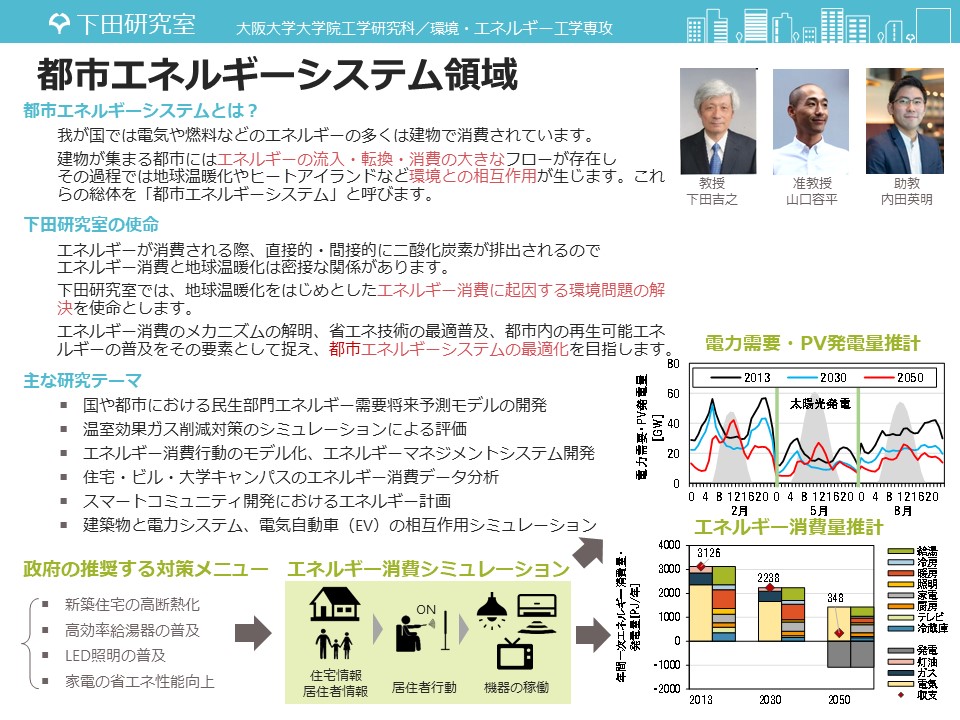

都市エネルギーシステムとは都市へのエネルギーの流入とその転換、最終需要端を含むシステム、加えて、それらのプロセスを通して生じる環境影響の総体を意味します。システムをその構成要素である人、機器、建物、電力システム等に分解して個々の要素の実態とシステムにもたらす影響を把握するとともに、都市・都市圏・国家という「面」でエネルギーの需要をとらえ、最適化を行い、持続可能な都市エネルギーシステムのあり方を追求することを目的としています。

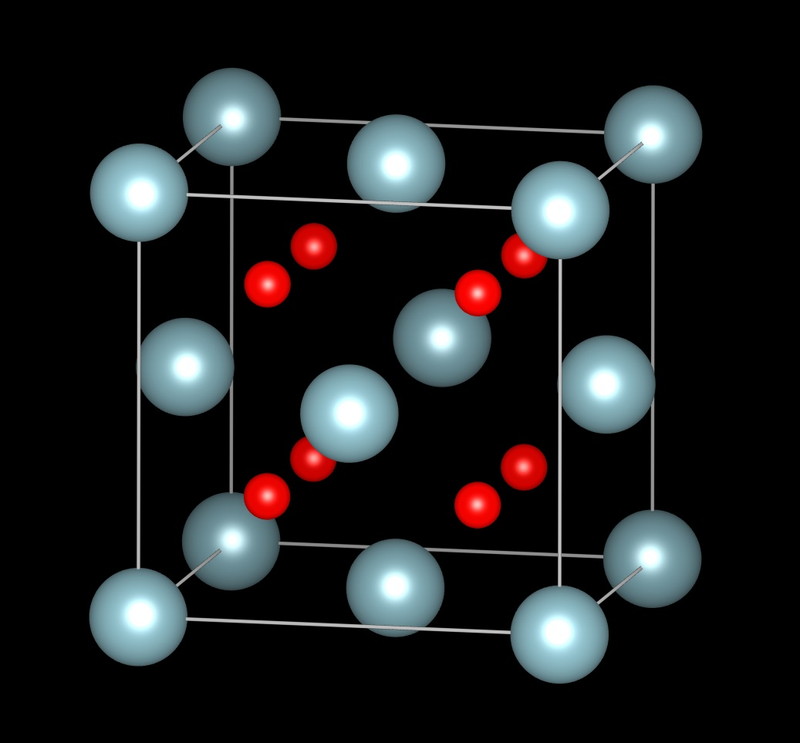

私たちの研究室では、環境と調和する持続可能社会の実現とエネルギー問題の克服を目指し、サーマルマネージメントのための機能性材料の研究開発をしています。熱を電気に変換する熱電変換、熱を作る量子エネルギー、熱を再利用する蓄熱の3つの分野を研究の対象としており、様々な材料の性質を最大限に引き出すことで、地球温暖化問題やエネルギー枯渇問題の解決をはかり、社会に貢献していきたいと考えています。

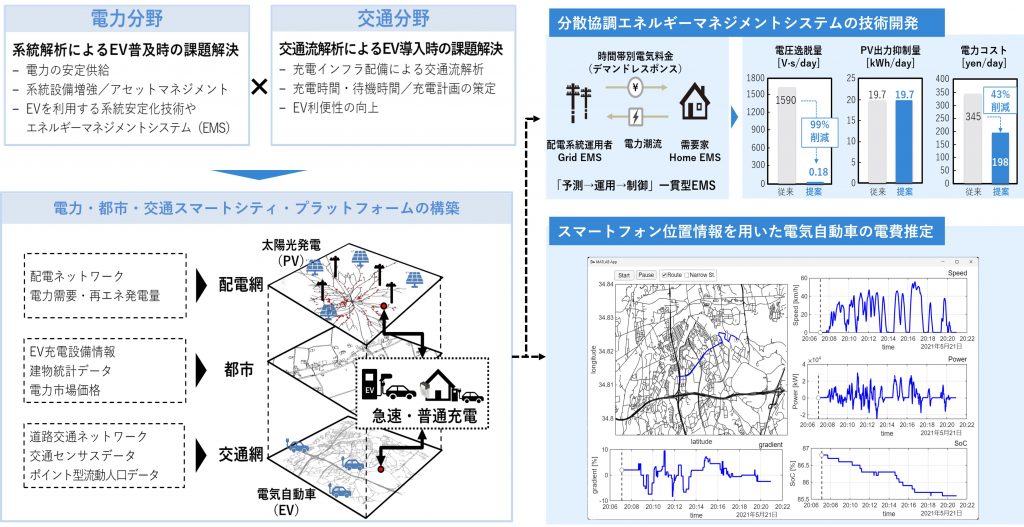

エネルギー需要と供給の両面から、カーボンニュートラル実現に向けた技術開発、およびその実用的貢献を目指した研究に取り組んでいます。 太陽光発電や電気自動車等の分散型エネルギー資源の大量導入を実現するスマートグリッドの構築、電力品質維持や配電網の脱炭素化に向けたエネルギーマネジメントシステムの開発を軸として、持続可能な社会の構築を目指しています。

放射線技術,磁場技術,生体計測技術の3つの基盤技術をもとに,エネルギー分野,環境分野,および福祉分野の問題解決に貢献することを目指しています。具体的には,

・放射線が材料,生体,周囲環境に与える影響の評価

・磁気力制御による環境浄化,資源回収,低侵襲治療

・生体計測を用いた人の生活の質(QOL)向上に関する研究 を行っています。

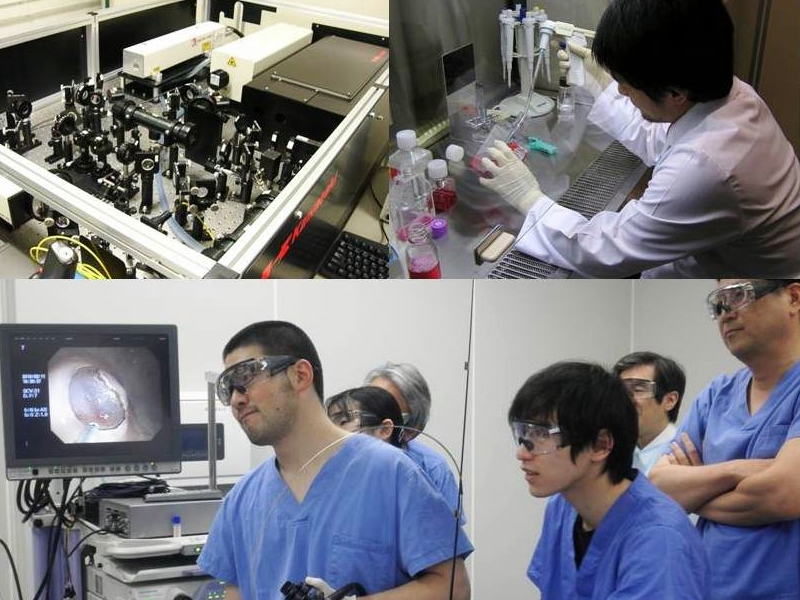

生体組織光学・光生物学・レーザー工学・放射線生物学を基礎として、光・レーザーを用いた診断・治療や先端バイオ分析技術への応用、放射線生体影響に関する研究を行っています。赤外レーザーによる低侵襲治療、がんの光線力学治療、生体組織の光学特性値、レーザーイオン化質量分析、放射線生体影響の数理モデルなどが主なテーマです。基礎原理・装置開発・橋渡し研究に至る一貫した医工融合研究を通して、工学と医学の両分野を高度に理解する人材、放射線影響を数理的に理解する人材の育成、を行っています。

本領域では、原子力エネルギーの安全性や新概念についての研究と教育を進めています。現在は高温融体の挙動解明を通じた東京電力福島第一原子力発電所の廃炉へ貢献する研究や、伝熱流動を基本とした液体金属流や高熱負荷を受ける物質挙動に関する研究に取り組むことで、より安全な原子炉や中性子源、核融合発電等の新たなシステムの開発に資する研究を進めています。また、電磁流体の伝熱流動に関する研究も勧めており、そこから生まれる新たな安全システムや熱交換機器の概念を構築することを目指しています。

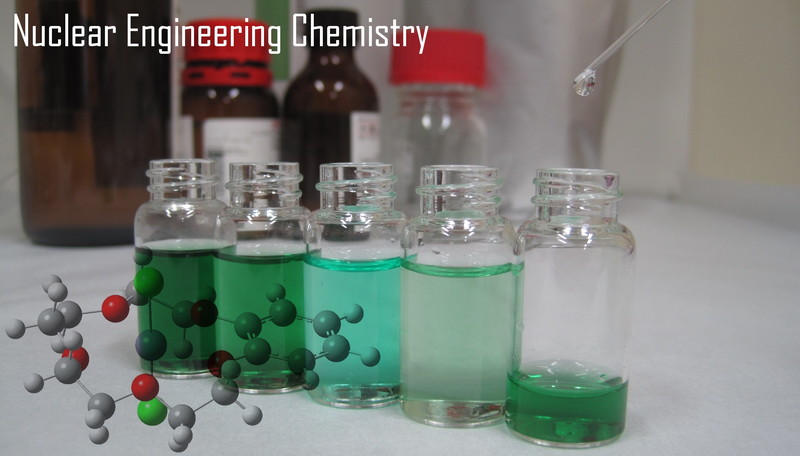

安全なエネルギーシステムの創生を目指し、燃材料の処理・処分に関する化学研究を行っています。具体的には液体系でのレアメタル、レアアース、およびアクチノイドの溶存状態の解析と化学分離を行い、バックエンド化学の高度化を目指しています。

当研究室では、医療、工学及び産業分野への放射線応用研究、そして、核融合エネルギーの研究を行っています。具体的には、大阪大学強力14MeV中性子工学実験装置オクタビアンを利用した核融合中性子工学研究と、新しいがん治療法であるホウ素中性子捕捉療法(BNCT)の工学的研究を行っています。

産業用の3Dプリンタを駆使して、鉄鋼製錬後のスラグや海産物加工後の貝殻など(遺存資源)を利用し、環境親和性を示す漁礁や雰囲気調整機能を有する景観石など(地球インプラント)の開発研究を進めています。

ものつくりにおいて、有害物質フリー・エコマテリアル等への材料代替、接合プロセスにおける環境低負荷物質の使用・省エネルギー化、微細高密度実装部の信頼性向上などに資する要素技術の研究開発を推進しています。

エネルギー問題の解決を目指し、エネルギーを「貯蔵する」「変換する」「利用する」ための材料・デバイスの開発を行っています。新材料・新反応の探索から、反応機構の解析、新理論の確立、新型デバイスの開発までを一貫して行っています。

レーザー核融合とその応用についての研究開発を行っています。レーザー核融合による発電を実現するため、レーザー照射によって効率よく高温・高密度(高圧力)の状態を生成するための研究、発電へ向けた材料評価研究をすすめています。大規模レーザー装置による実験のほか、多次元シミュレーションによる解析をツールとして研究を展開しています。核融合で得られるような高温・高密度の状態は、宇宙でみられる惑星や恒星の内部状態に匹敵するため、これらの性質や起源に迫ることができます。また、高強度レーザーによる加工などの産業応用分野にも大きな期待がもたれており、レーザー核融合とともに、このような分野へ広く貢献することを目指しています。

Top