本講座は、学内外に向けて情報処理基盤を整備・運用する大阪大学D3センターに設置されている研究室です。D3センターのスーパーコンピューティングシステム、大規模可視化システム、データ基盤の構築・運用経験を活かしながら、次世代スーパーコンピューティングシステム、スーパーコンピューティングを中核とした先進高性能計算基盤システム、および、その応用アプリケーションに関する研究開発を行っています。

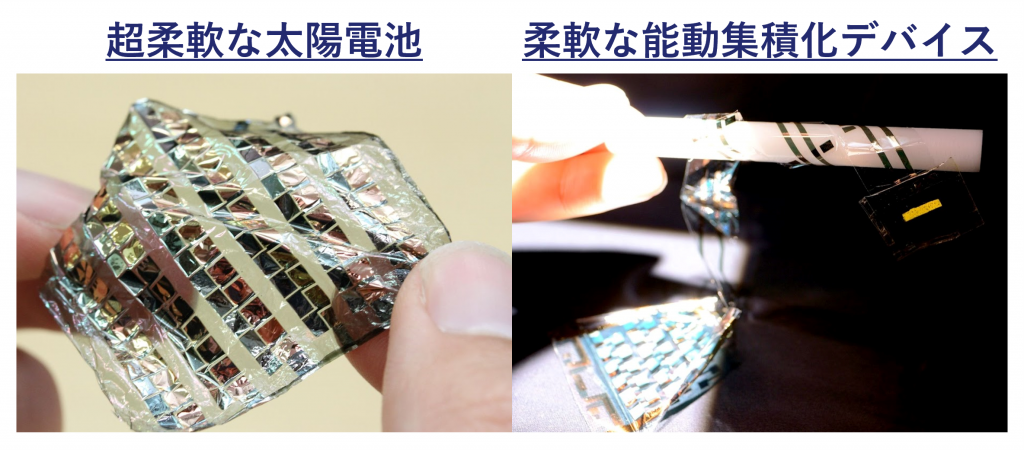

有機材料は柔軟性に優れるという特徴を持ち、無機エレクトロニクスでは実現困難なフレキシブル・ソフトなシステムを構築可能です。本領域では、有機材料を中心とした材料群を用いて、柔軟性という特徴を生かしたデバイスによる、新しいシステム構築を目指す研究を行っています。より具体的には、ウェアラブルエレクトロニクスやソフトロボットなどの柔軟性が望まれるシステムへ実装可能なシステム構築を目指します。

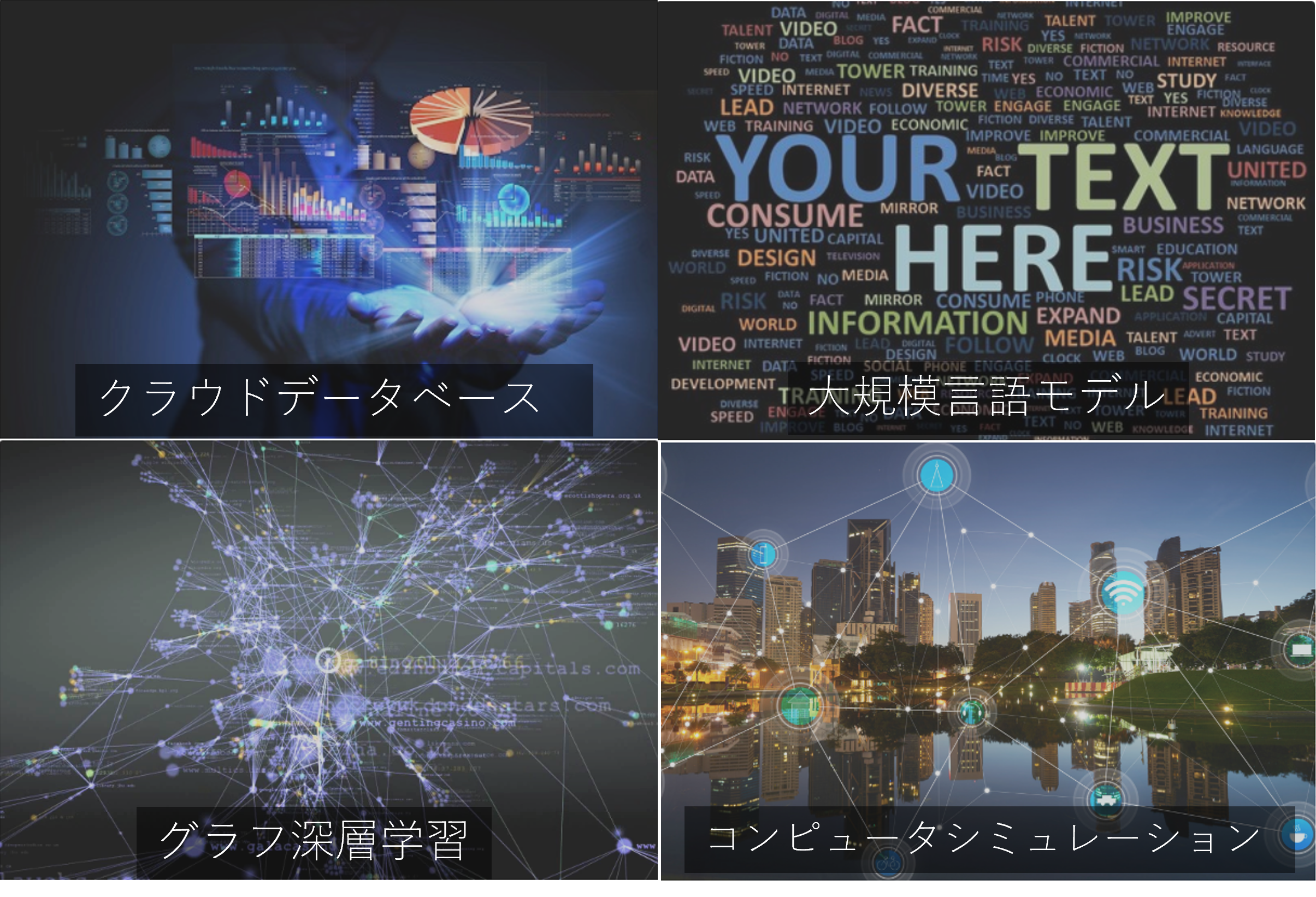

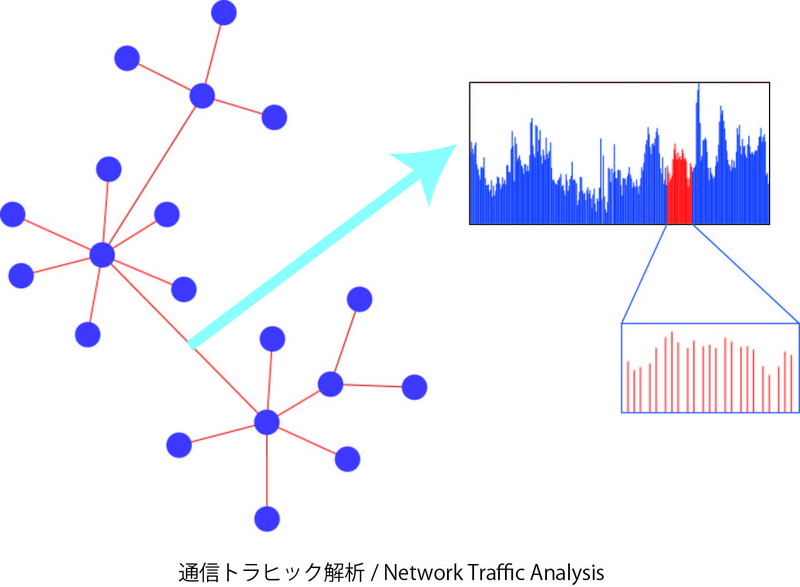

クラウドやビッグデータといった言葉に代表されるように、情報ネットワークの成熟に伴い、情報ネットワークが担う情報伝送と伝送されたデータを加工する情報処理との融合が進んでいます。我々の研究室では、このような技術動向を踏まえた上で、平時、非常時を問わず、あらゆる状況下においてユーザーに対して適切な情報通信サービスを提供できるロバスト (頑強) な情報ネットワーク・情報システムに関する研究をしています。具体的な研究テーマは多岐にわたりますが、研究室で行っている全ての研究に対する一貫した姿勢は、確固たる理論に裏打ちされたネットワーク・システム設計法 ならびに制御法の確立を目指す、ということです。そこでは、モデリングとモデル 解析ならびに解析結果から得られた知見に基づいた、各種情報ネットワーク・情報 システムの設計法、制御手法、ならびに管理・運用手法の開発を行っています。

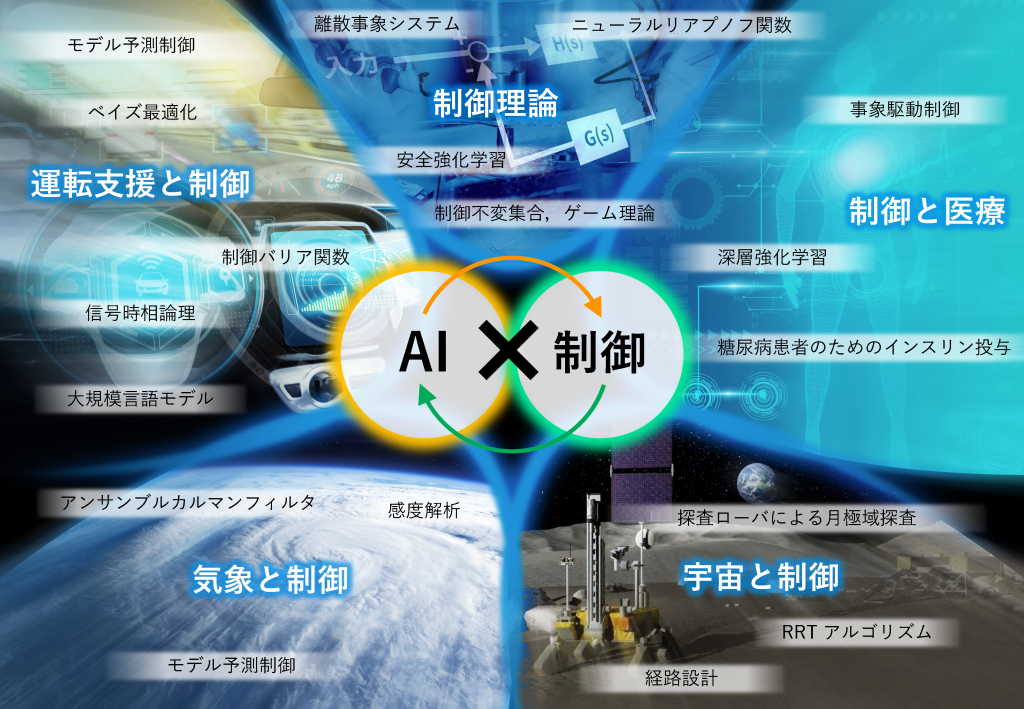

現実の多くの制御システムは、制御対象である物理(フィジカル)システムとコントローラである情報(サイバー)システムが通信ネットワークを介して情報のやり取りを行うサイバーフィジカルシステムとみなせます。本領域では、システム制御理論・計算機科学・機械学習(AI) に基づいた、サイバーフィジカルシステムの設計・制御・最適化手法、ならびにそれらの成果の広範なシステムへの応用に関する研究と教育を行っています。

本研究室では、電力変換における回路動作での損失や、スイッチング動作に伴い発生する電磁雑音、損失により生じる温度上昇を評価・モデル化し、詳細に模擬した解析をベースに電力変換システムの省エネルギー化、小型軽量化、高性能化を目指しています。このためシステムで用いられているスイッチングデバイスや受動素子、実装方式等のシステムを構成する個々の要素を評価し、システムのモデル構築へとつなげています。

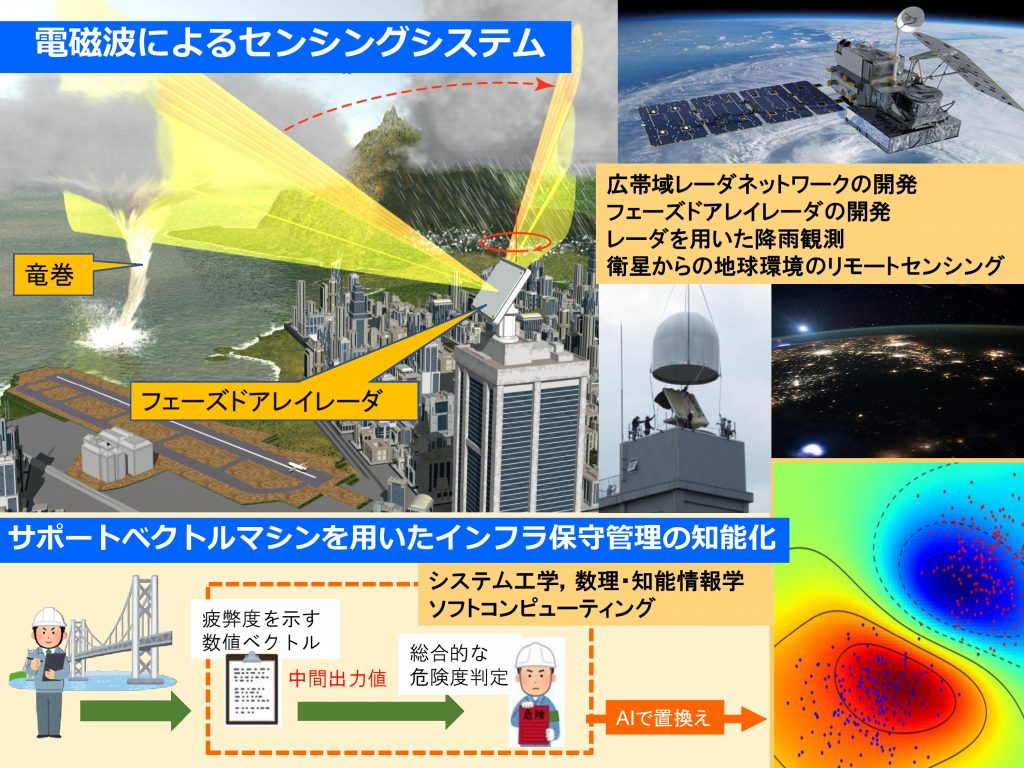

現在、人類社会は、温暖化を始めとする地球規模で生ずる地球環境問題に直面している。この中で、地球環境に関する様々な変数を計測するリモートセンシング技術は基盤技術であり、精確な計測や情報の抽出そして伝達は、安心安全な社会を構築する上で最も重要な課題の一つとなっている。本領域では、リモートセンシングシステムの研究開発を立脚点として、新たな計測手法の研究を通じ、基礎から応用まで、そしてハードからソフトまで幅広く研究を展開する。

また、「物事の合理的な決定」を数学的に取り扱う研究として、システム工学、数理・知能情報学、ソフトコンピューティングなどの境界領域の研究も進めており、最適化、 パターン識別、 カオス理論、 群知能技法などの開発・応用を研究している。

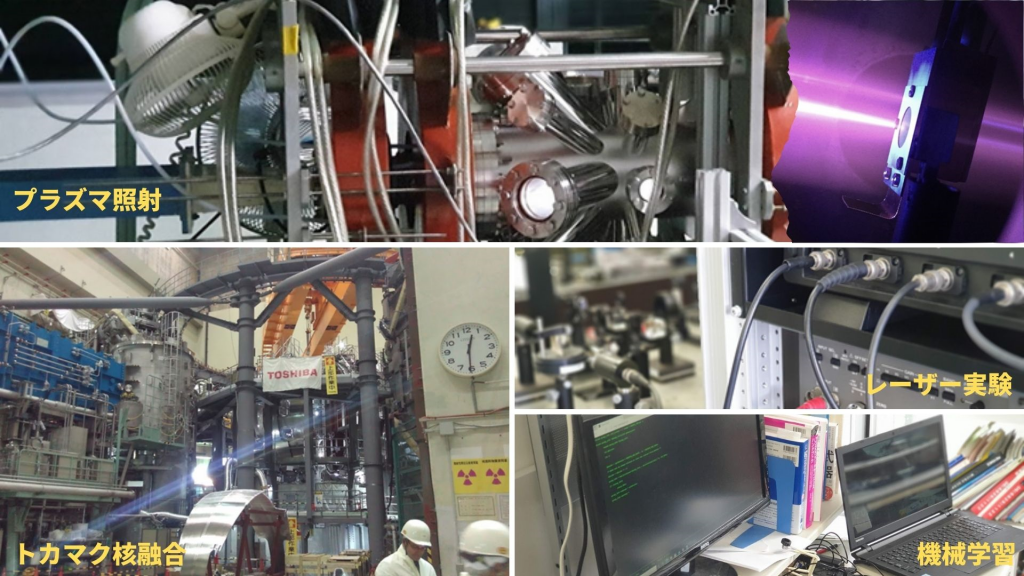

極限状態下のプラズマ現象を理解し、それをもとにした独自の応用展開を導くことで、宇宙物理学やプラズマ物理学を含めたプラズマ科学の分野を発展させるとともに、それをベースにした産業イノベーションにつながる研究を行っています。レーザー実験やナノ構造体の大量合成技術の開発を行うと共に、スーパーコンピューターを用いたシミュレーションを利用して現象の解明を目指します。幅広く米国、英国、フランス、ドイツ、中国、台湾、インドや核融合研、量研、レーザー研等の内外の研究機関や大学とも活発に共同研究を展開しています。

核融合エネルギーにおいて、安全かつ持続的にエネルギーを取り出すカギは適切な材料の選択とその制御法の開発にあります。我々は、多種のイオンが同時に入射し、また間欠的な熱負荷が加わる、非常に複雑な核融合プラ ズマと炉材料の現象の解明を科学的かつ工学的な視野から進めています。また、これらの知見を活かして、高気圧プラズマやヘリコンプラズマなどを用いた新たなプラズマ応用工学分野への展開も進めています。

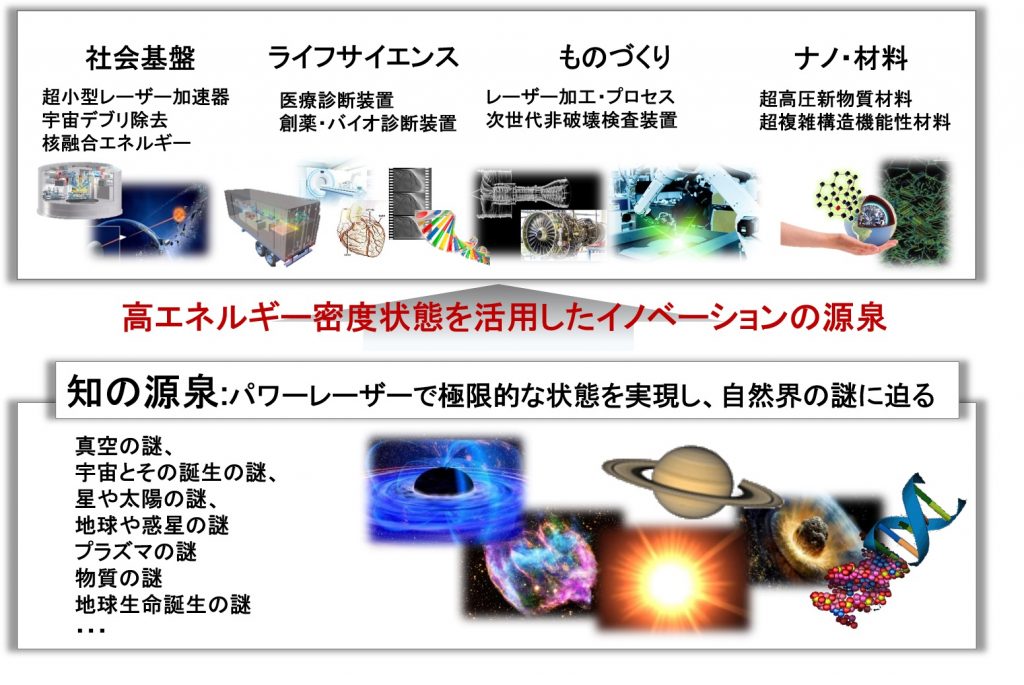

本研究室では、「パワーレーザー技術を用いた極限状態の科学(高エネルギー密度科学)」に関する研究を行っています。高エネルギー密度科学は、レーザー加工など科学技術イノベーション創出から宇宙で起こる現象の解明などに役立つ学術研究として、世界中で注目されています。日本でも、2020年6月16日に、日本学術会議より「パワーレーザー技術と高エネルギー密度科学の量子的飛躍と産業創成」という提言が出されています。このような中で、本研究室は、レーザーによる高エネルギー密度科学の研究を通じて、持続可能な豊かな社会に貢献する研究や未知の世界を解明し未来の可能性を切り開く研究を行っています。これら研究を推進するために国内外(米、仏、独、英、伊など)機関との連携や国内外の最先瑞大型レーザー(XFELを含む)を利用した国際共同研究を行っています。

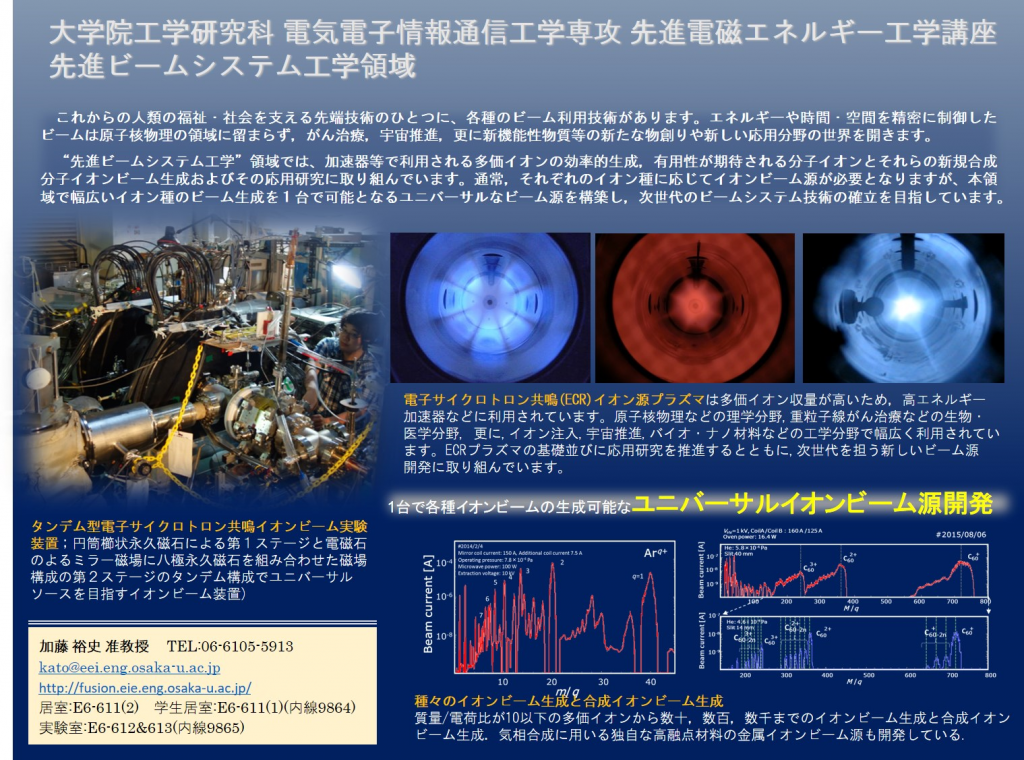

電子サイクロトロン共鳴(ECR)イオン源プラズマは多価イオン収量が高いため、高エネルギー加速器などに利用されています。原子核物理などの理学分野、重粒子線がん治療などの生物・医学分野、更に、イオン注入、宇宙推進、バイオ・ナノ材料などの工学分野で幅広く利用されています。ECRプラズマの基礎並びに応用研究を推進するとともに、次世代を担う新しいビーム源開発に取り組んでいます。

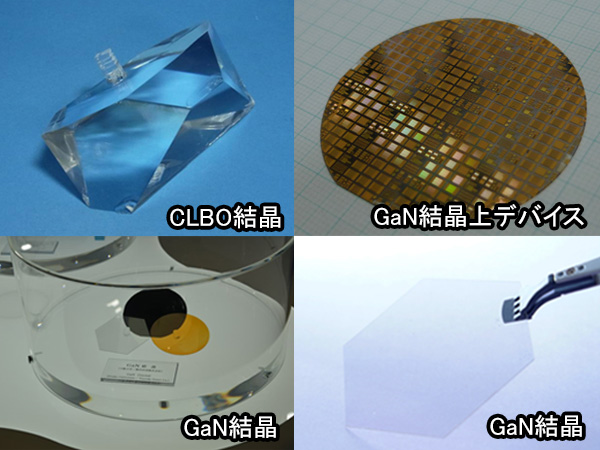

本マテリアルイノベーション領域では、将来の環境問題と高度情報化社会の課題を解決するために鍵を握る新機能材料におけるイノベーション創出を目指し、特に新機能波長変換光学結晶、窒化物半導体結晶に関する教育と研究を行っています。私たちの研究室では、基礎研究から産学連携・ベンチャー創生による実用化までを実践することで、研究者の養成と機能性材料の研究開発による社会貢献を目指しています。

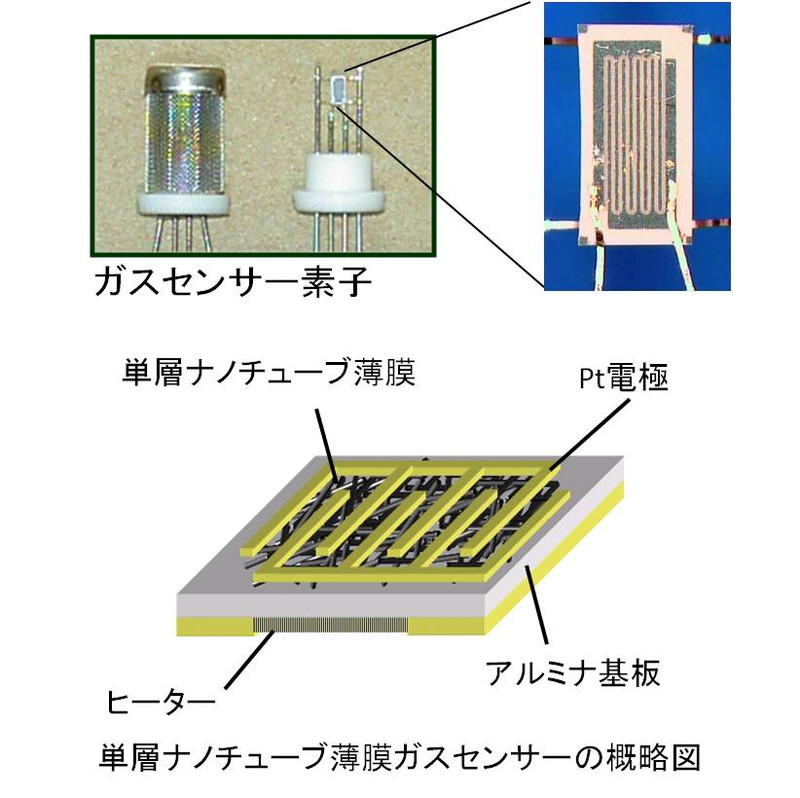

本領域では、高度情報化社会をハード面から支えるため、ナノエレクトロニクス材料の表面界面物性の解明と機能探索、ならびに次世代ナノエレクトロニクス材料として有力視されている、カーボンナノチューブ・グラフェンや他のグラフェン類似層状物質等の低次元新材料をベースとして、センシングデバイスを中心としたデバイス創製に関する研究をおこなっている。

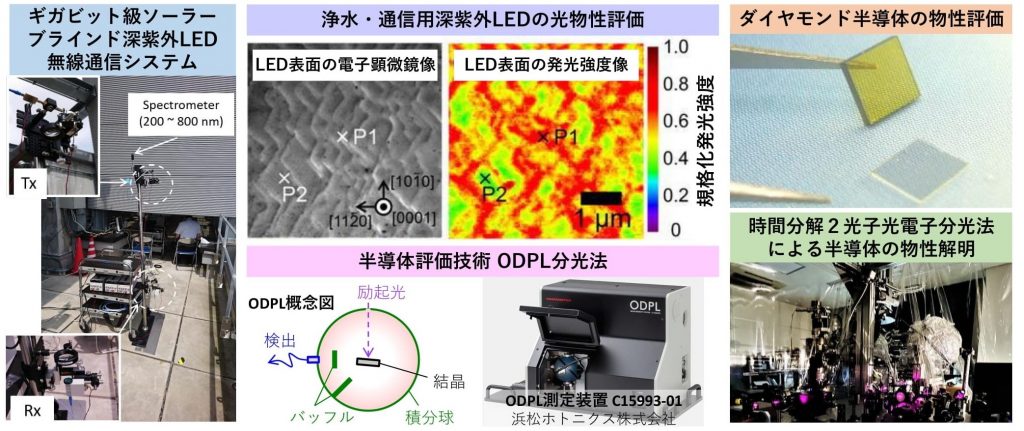

私たちは、ワイドバンドギャップ半導体を中心とした光材料に軸足を置き、新奇な(これまでにない)物性の探索、デバイス構造やシステムの提案・創出を目指して研究を行っています。具体的には、6G向けギガビット級深紫外LED光無線通信システムや、新しい分光分析技術(ODPL分光法)の独自開発などが挙げられます。私たちは、研究開発プロセス(基礎研究から応用・製品化)を一気通貫にて実施し、革新的技術を創出し続けています。

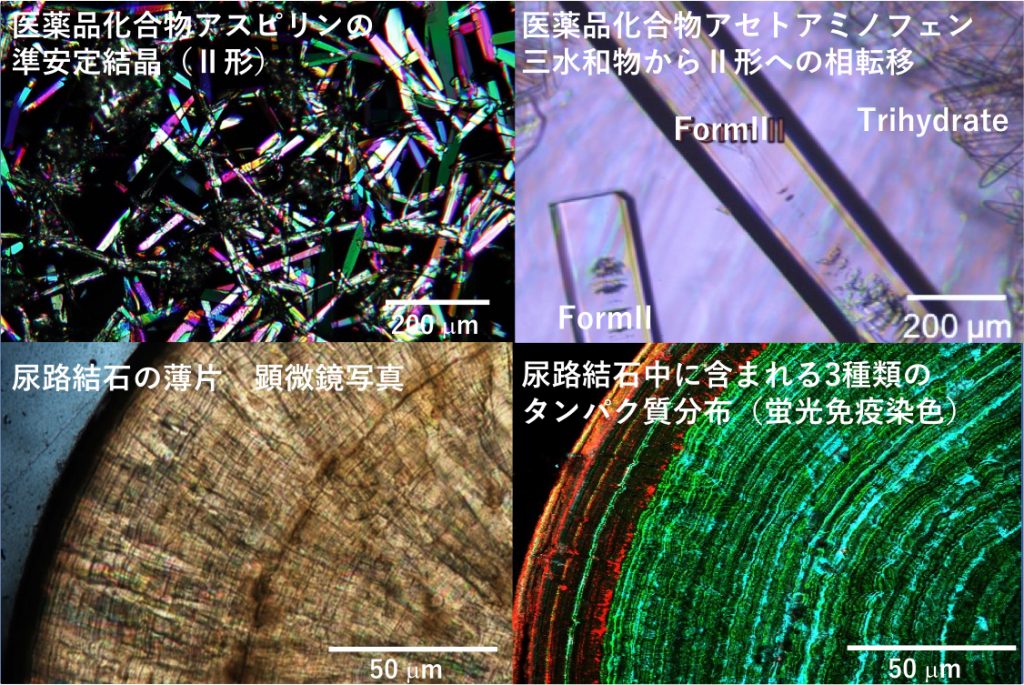

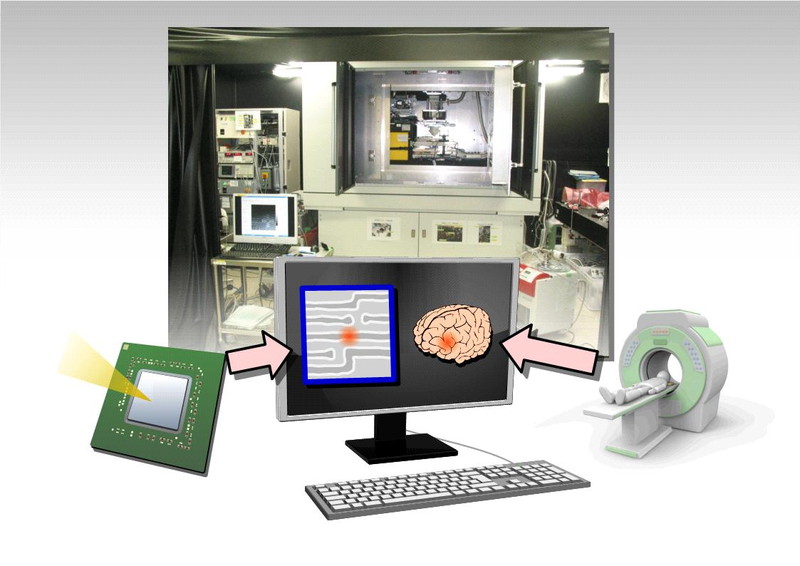

本領域では、高齢化社会における「健康長寿を支える未来医療イノベーション」を目指し、バイオマテリアル(骨、尿路結石など)に関する教育と医工連携研究を行っています。生体内では、骨や尿路結石などは、細胞・タンパク質が活躍する舞台です。私たちは、このマテリアルに主眼を置き、レーザー技術、超音波、光計測などエレクトロニクス技術を駆使して、生体化合物結晶化のメカニズムを解明し、骨の欠損・尿路結石・血管石灰化の新規治療法や予防法の開発を進めます。さらに、生物の結晶化戦略を応用した、新しい結晶材料合成技術の開発を目指します。

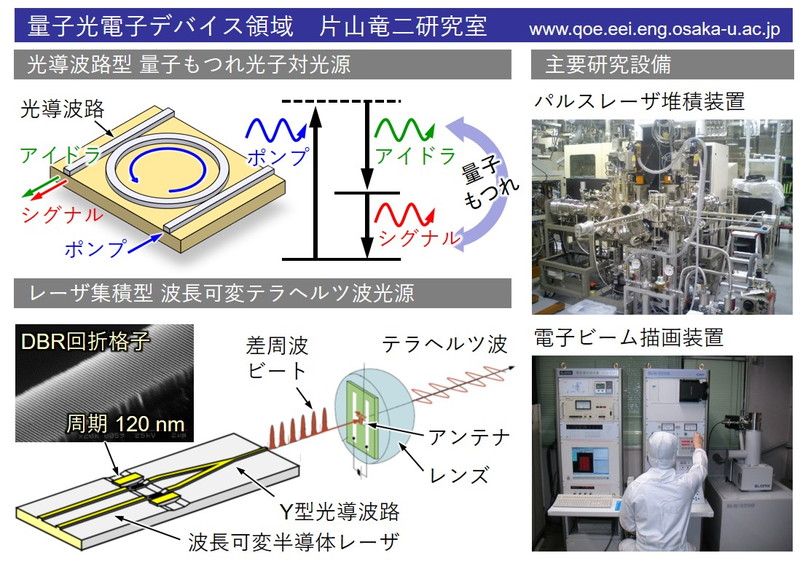

本領域では、超小型・省エネルギーな未踏波長域の光源の実現による低炭素社会への貢献や、量子並列超高速情報処理システムによるビッグデータ解析や人工知能といった次世代技術の発展を目指し、種々の量子光電子デバイスとシステムの開発を行っています。半導体レーザと非線形光学素子の集積、ワイドギャップ半導体量子構造を用いた量子光源の開発、巨大光学非線形性材料の探索に加えて、これらを集約した新規システムを開拓しています。

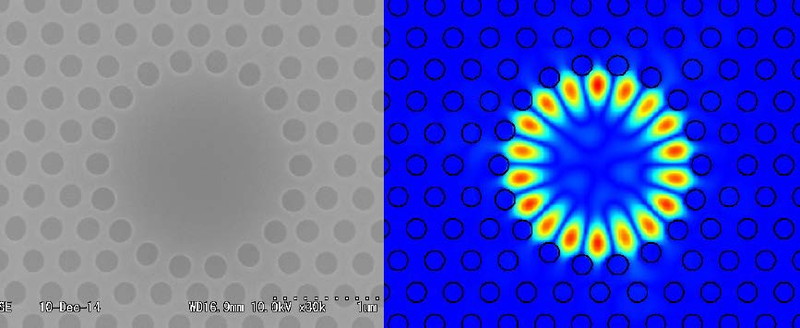

バーコードリーダー等の光源として身近にある半導体レーザは、理論上、サイズが小さいほど高性能になる。近藤研究室では、直径が約1ミクロンの円形共振器を研究開発している。左図は作製した共振器の電子顕微鏡写真、右図は共振器内部の光分布を示す。半導体内部に閉じ込められた光が回転しながら増幅する円形共振器をフォトニック結晶によってつくりだし、その近傍に光を取り出す光導波路を設置することで、エネルギーロスのない半導体レーザをつくりだそうというアイデアだ。完成すれば通信容量を一気に今の約100倍にできてしまう夢のデバイスなのだ。

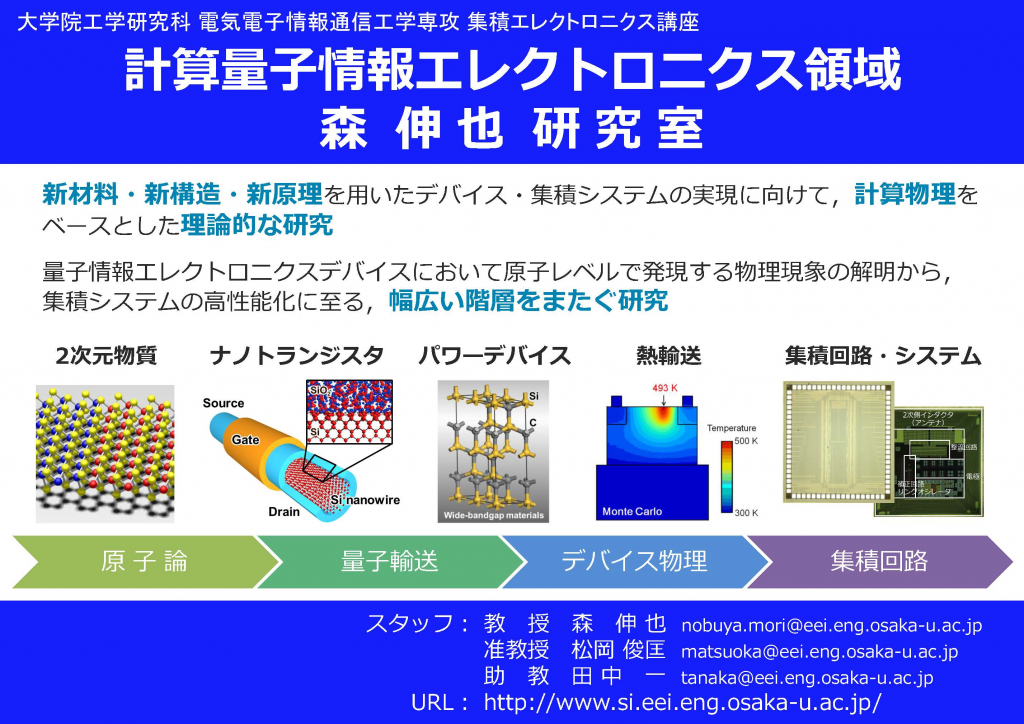

新材料・新構造・新原理を用いたデバイス・集積システムの実現に向けて、計算物理をベースとした理論的な研究を行なっています。量子デバイスにおいて原子レベルで発現する物理現象の解明から、集積システムの高性能化に至る、広い階層をまたぐ研究を行なっています。

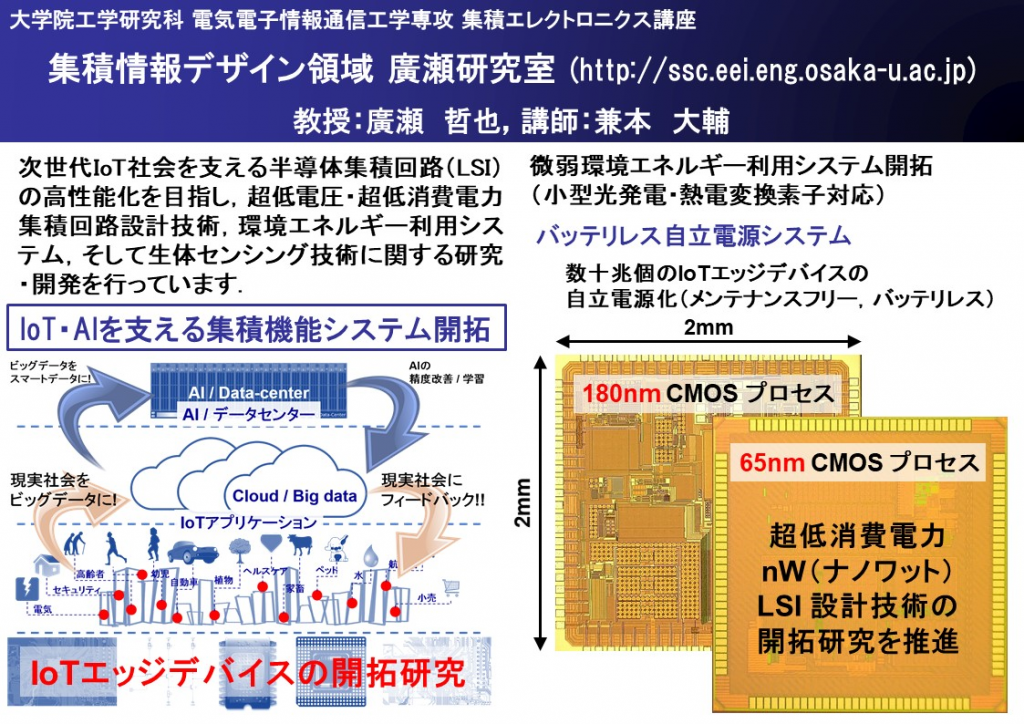

次世代IoT社会を支える半導体集積回路(LSI)の高性能化を目指し、超低消費電力回路設計技術、環境エネルギー利用システム開拓、生体・物理センシングインタフェース技術に関する研究を行っています。 LSIチップ、デバイスの設計、試作、評価を通じて、新規LSIアプリケーションの創出を目指して研究を推進しています。

本研究室では、光ファイバ伝送技術と光スイッチング技術を利用して、増加の一途をたどるインターネット上を流通する情報を、より大量に、より高速に、より効率的に、より安全に伝送できる次世代ファイバネットワークの実現を目指して、デバイスレベルからネットワークレベルまでの幅広い研究開発に取り組んでいます。

本領域では、超高速ワイヤレス通信の根幹を支える伝送技術の研究を行っています。大容量多値符号化変調技術、大規模MIMO信号検出技術、超多数IoTデバイス接続技術、広帯域・低消費電力無線伝送技術、低演算誤り訂正符号化・復号技術、統計的信号処理および機械学習の無線通信システムへの応用、などについて研究しています。

近年、車や家電製品などが IoT 機器として多様・大量の情報をインターネットへ発信しており、このビッグデータの解析・利活用が次世代産業創生の鍵となりますが、その普及・発展のためには機器利用者のプライバシ保護が重要な課題となります。本研究室はビッグデータ解析・利活用でのプライバシ保護技術をはじめとするサイバーセキュリティと暗号理論の最前線を研究しています。

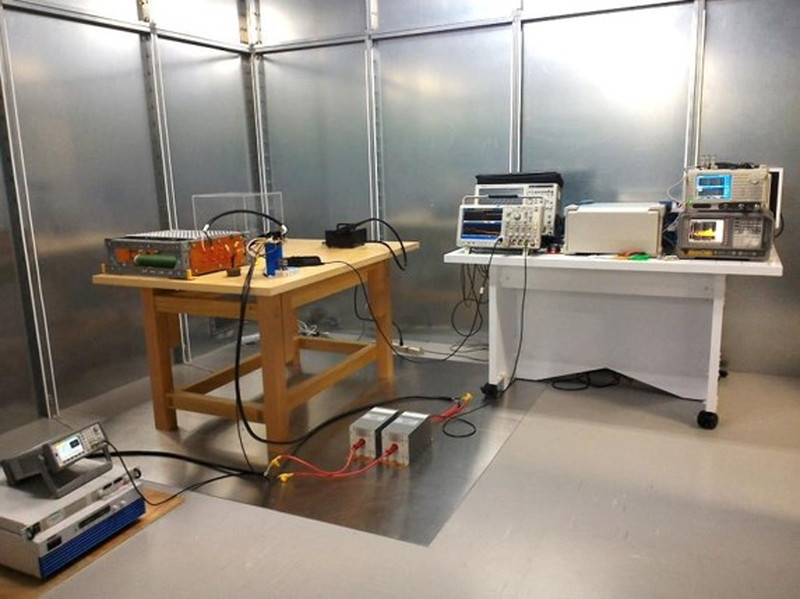

本講座では、今後50年間で実現される拡張現実、自動運転、ドローンによる配達、遠隔医療、野菜工場など多種多様なアプリケーションを支える基盤技術となる次世代ネットワーク技術の研究を行っています。より具体的には、無線ネットワークにおいて同一周波数帯で通信容量を倍増させる無線全二重通信方式、無線アクセスポイントからワイヤレスでエネルギーを供給する無線電力伝送方式、電波を用いて空間の状態をセンシングするワイヤレスセンシング、超臨場感映像や拡張現実などを実現するための映像伝送方式などの研究を行っています。

デジタルツインやメタバースにみられる、サイバー空間とフィジカル空間とを融合した新たな社会が構想され、その実現に向けた研究開発が行われています。尾上研究室では、そうした社会における計算機システムのアーキテクチャ、その基盤であるミドルウェアやプロセッサの設計方法論の研究に加え、社会実装に向けたプロトタイピングや実証実験を行っています。特に現在では、国内外の企業や研究機関と連携しながらエネルギーマネジメントやスマートモビリティシステム、音響技術、医療画像解析など、幅広い研究領域を対象としています。

知能をもった自律センサ、物理攻撃に対峙するセキュリティ、環境に浸透する粉末コンピュータ等の物理世界と情報世界の境界融合技術を研究しています。発展を続ける情報技術の適用領域を積極的に開拓し、社会問題の解決に貢献します。

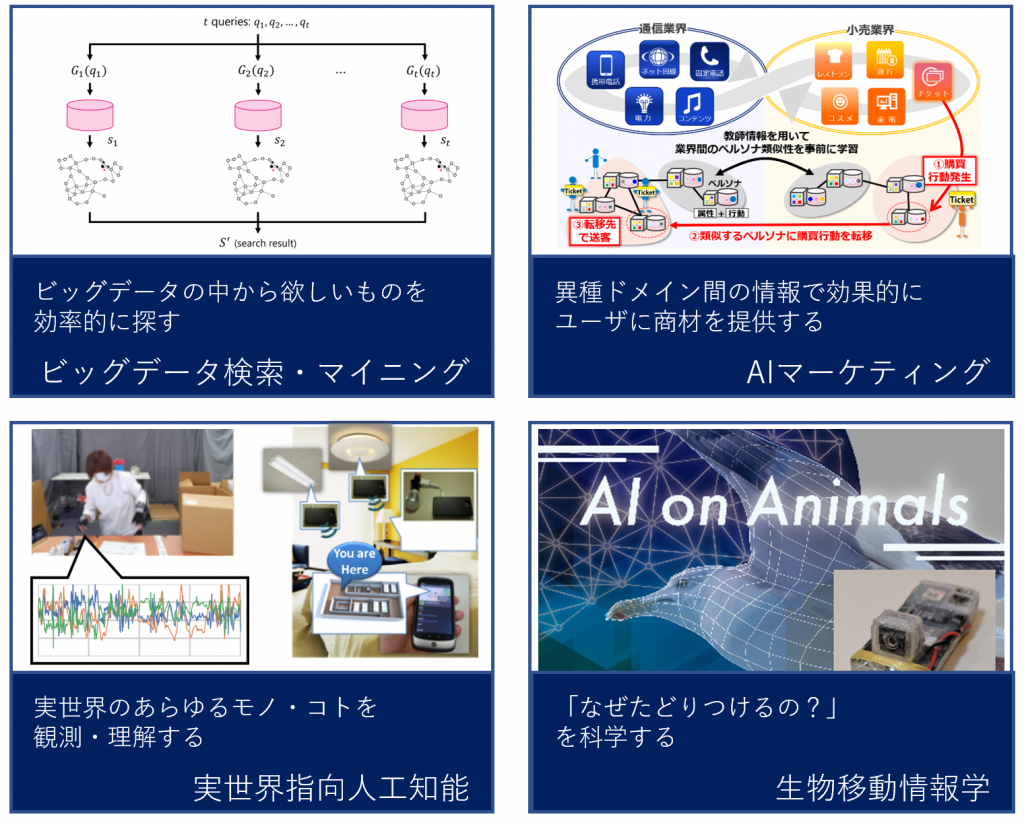

本講座では、情報技術(IT)の核であるデータベース技術に、マルチメディア情報処理技術、コンピュータネットワーク技術、センシング技術、人工知能技術などのさまざまな要素技術を融合することによって、高度なマルチメディア情報システムを構築することを主要なテーマとした研究を行っています。 本講座の多くのテーマは、新しいビジネス創出の可能性を模索するもので、さまざまな企業等との共同プロジェクトとして進めています。また、研究成果を国内外の学会で発表する機会を積極的に作っています。

本講座では人間の感覚-運動メカニズムの情報科学的研究を中心に人間自身の特性を活かしたインタフェースの研究を行っています。例えば錯覚は幻覚と違い万人に生じる正常な反応で人間の特性なので、錯覚を利用すれば人間の行動を柔軟かつ自然に支援できます。そこで先進的なメカトロ技術を用いたデバイス開発・感覚提示・生体計測を行い、心理物理学に基づく評価実験や人間行動の計算モデルなどを駆使して研究を進めています。

コンピュータやロボットが視覚的に世界を理解するための「眼」を作るには、画像という2次元の入力データからそこに写っている世界の情報を復元するための技術が必要になります。コンピュータビジョンは、コンピュータがデジタル画像を理解するための画像獲得・処理・解析システムに関する研究分野です。私たちの研究室では主に画像からの3次元形状推定や、そのための最適化および機械学習、さらに実世界物体認識への応用に関して研究を進めています。

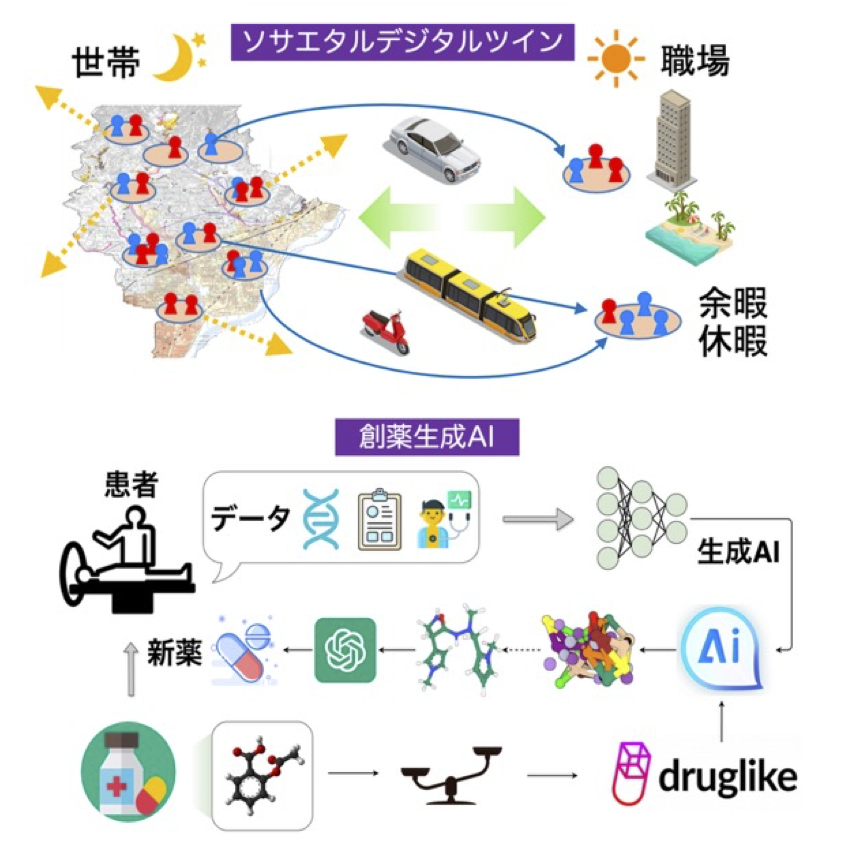

本講座では、工学・理学・社会学・経済学・政治学・文学・心理学・医学など多様な学問分野におけるプライバシーに配慮したデータ生成手法を研究します。実社会に対応するソサエタルデジタルツインを構成するためのデータ合成技術や、創薬のための生成AI技術に関する研究を通して、データサイエンティストを育成します。

Top