本領域では船舶の自動運航や海上における安全性確保、海棲哺乳類に対する船舶水中放射音影響に関する研究を行っています。船舶の自動運航実現、並びに深刻な海洋汚染や大量の人命喪失に繋がる海難事故防止を目標とし、人工知能技術、自由航走模型実験、非線形力学系理論、最適制御理論、確率過程理論などを用いて、船舶の操縦性・復原性の研究に取り組んでいます。船舶水中放射音に関しては、その評価法および低減法に注目した研究を行っています。これにより、船舶の自動制御技術確立、並びに、転覆事故を防ぐための復原性基準、船舶からの水中放射音推定法などグローバルスタンダード策定を通して、船舶設計・運航に貢献することを目指しています。

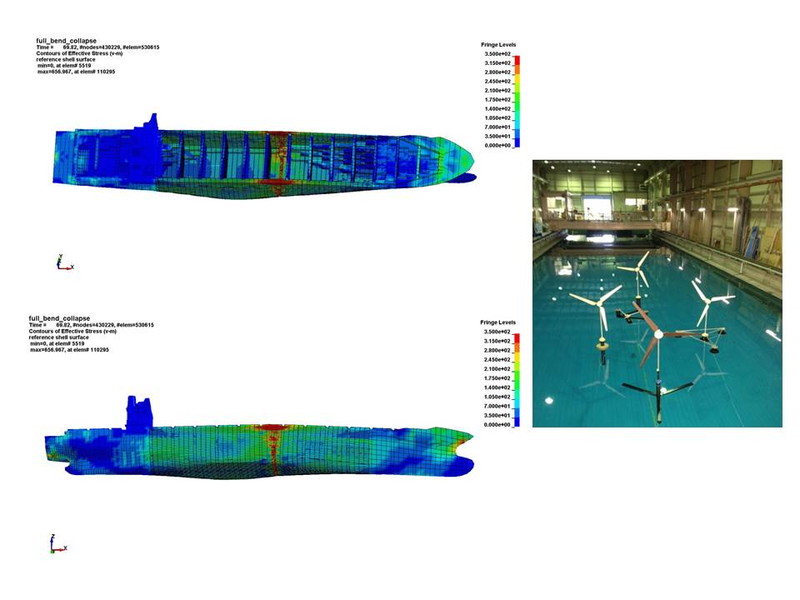

当領域では船体ならびに海洋構造物の構造強度に関する様々な研究を手がけています。最近の研究の例を挙げると、「船体桁の崩壊に関する流力弾塑性問題」、「船体の縦強度と横強度の連成問題」、「洋上風力発電の支持構造の波・風複合荷重下の応答」、「一点係留方式の浮体構造物の開発」、「大深度ライザー管およびドリルパイプの応答と疲労強度評価」、「魚網の挙動解析」、「大型浮体の強度評価」などがあります。スタッフ・学生を含めて25名にもなる大所帯で日々新しい成果を生み出しています。

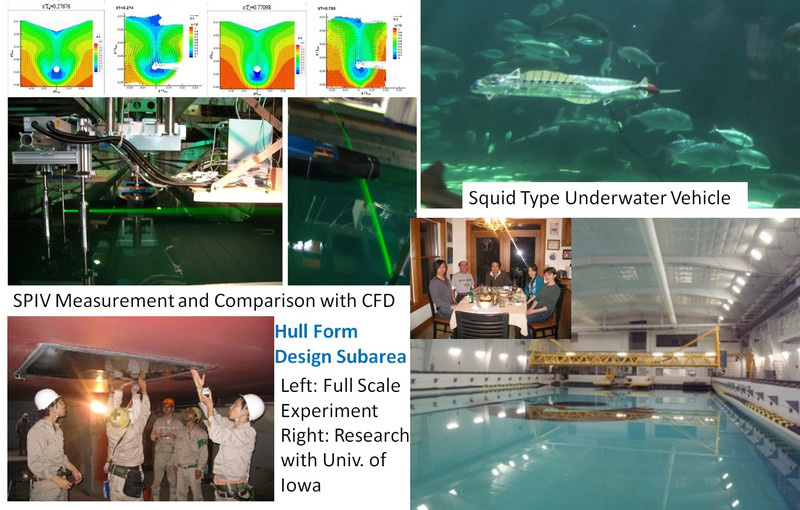

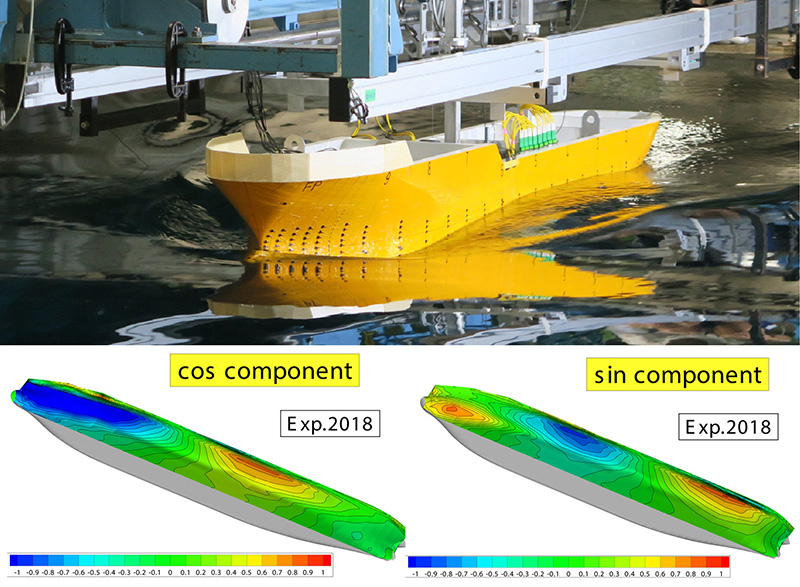

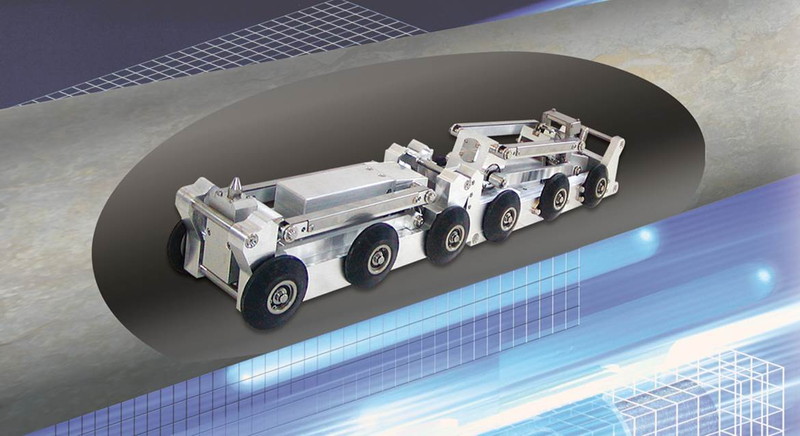

船舶海洋流体工学領域では、理論流体力学(TFD)・実験流体力学(EFD)・数値流体力学(CFD)の手法を用いて、 船体や水中探査機、あるいは、水中探査機システム、再生可能エネルギー生成システム、海底掘削システムなどに関連する、さまざまな流体力学諸問題に関する教育・研究を行っています。

最近の研究としては、水中や水面を移動する移動体について、その流体力学性能評価・改良、水中でのテザーケーブルを含む水中探査機の挙動推定法の開発、大深度ライザー管の自励振動抑制装置の開発、ドリルパイプの潮流中挙動推定法の開発、洋上風力発電システム、潮流発電システム、波浪発電システムの開発・性能評価などに関するものがあります。

船舶海洋構造物の資産保全管理に関連する材料関連技術(疲労・腐食防食)、氷海中の船舶・海洋構船舶海洋構造物の資産保全管理に関連する材料関連技術(疲労・腐食防食・摩耗)、氷海中の船舶・海洋構造物の耐氷設計(氷海性能、耐氷構造設計)、大型鋼構造物建造法(曲面成形、ひずみ矯正、品質管理)に関する教育・研究を行っています。

水波と浮体の相互作用を研究の柱とし、実海域での船舶の推進・運動性能に関する研究を理論・数値計算・水槽実験・オンボードデータ解析によって行っており、「船舶の波浪中推進性能解析システム」の開発では、解析ツールの統合によって産学連携に貢献しています。また海洋エネルギー・海洋空間利用に関連して、超大型浮体の性能に関する流体・構造連成応答の研究や、海洋再生可能エネルギーの利用に関する研究、洋上風力発電プラットフォームの開発研究も行っています。

社会基盤施設の長寿命化を図る上では、既存構造物の維持管理の高度化や新設構造物への高耐久材料の適用が求められています。 当領域では、構造物の点検に用いる非破壊診断や、繊維系材料による部材の補修・補強設計など、社会基盤構造物の設計および維持管理の合理化に資する最新技術に関する高度で先進的な教育・研究を行っています。

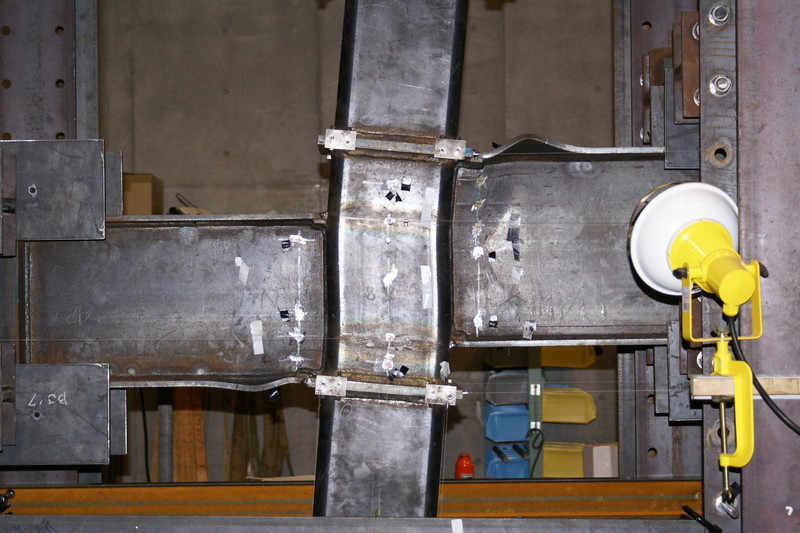

構造工学領域は、主として土木構造物を代表する橋梁を対象に研究を進めています。これまで、構造解析法の開発や精密な実験の実施により、構造物の破壊現象の解明、構造設計に有用な強度評価法を数多く提案し、その成果は設計規準や長大橋梁等の設計・建設に反映されています。さらに、構造物の長寿命化を目指した既設橋梁、接合部の健全度評価、熱加工技術を応用した補修補強法の提案、高性能鋼材を活用した設計法の開発など、構造物の性能向上にも取り組んでいます。

地盤は、社会・生活の基盤、水循環や動植物の生育の場、廃棄物の受け入れの場、エネルギー資源供給の場といった様々な重要な役割を担っています。本領域では、「地盤」の効果的かつ持続可能な活用を目的とし、様々な循環資材を用いた地盤の造成、廃棄物処分や土壌地下水汚染に対する地盤環境の保全、エネルギー生成後の副産物の地下貯留及び地熱資源の回収に向けた深部地盤環境の解明、といった地表面から地下深部までを対象とした様々なテーマに関する調査・研究、技術開発を行います。

国土開発保全工学領域は、通称「海岸工学研究室」と呼ばれています。開発と保全の調和をめざして、特に沿岸域に関する諸問題に取り組んでいます。たとえば、近年全国的に問題になっている海岸侵食、大きな災害をもたらす津波や高潮、日本の産業活動を担う港湾の施設、沿岸域の環境保全のために重要となる干潟や河口砂州などを研究対象とし、現地観測、水理模型実験、数値計算などを用いて、望ましい沿岸域の姿を実現する方法について考えています。

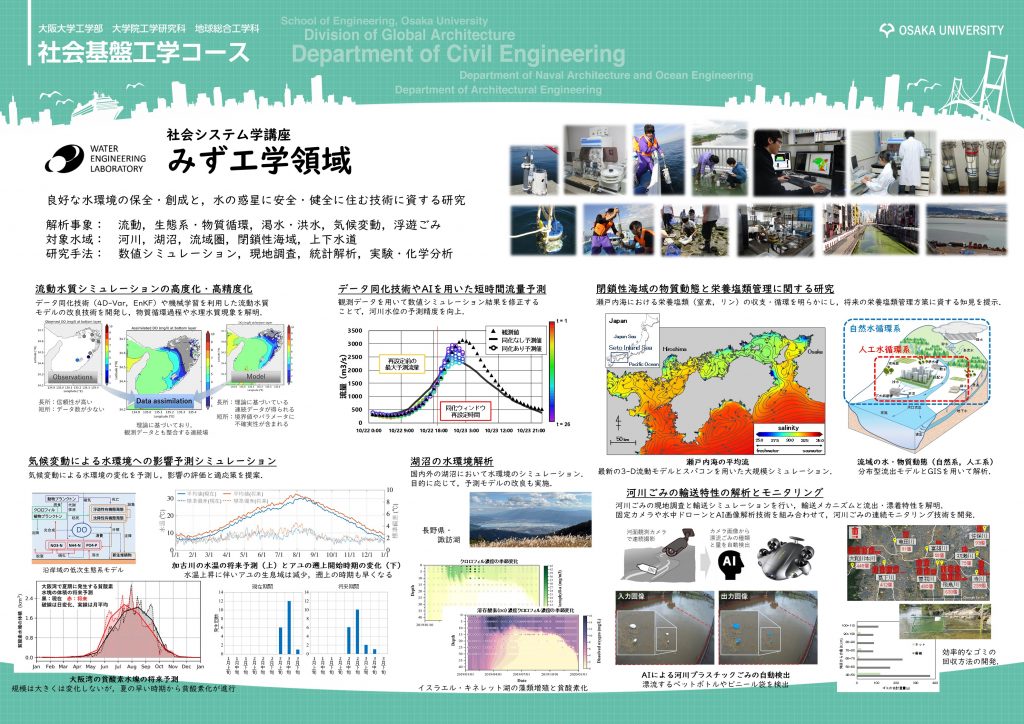

健全な水環境の創造と持続可能な水システムの構築を目指した研究を進めています。具体的には、都市河川の流動水質解析や人工的な水循環系を活用した栄養塩管理手法の提案など、流域圏の水環境健全化に向けた研究を行っています。また、沿岸域や汽水湖における流動水質モデルの高度化技術の開発や水・物質循環の定量的評価など、閉鎖性水域の水環境問題にも取り組んでいます。

当研究室では、SDGsに即した持続可能かつ包摂的な交通システムやまちづくりのあり方について研究を行っています。

1.社会の血流となる交通ネットワークの構築を目指し,地域公共交通システムの存続,統合交通の実現のためのMaaSアプリケーションの開発,シームレスな交通結節点の整備に関する研究を行っています.

2.賑わいのあるコンパクトな拠点づくりやStreet for allの実現を目指し,ひとの移動・回遊・滞留行動を分析し,歩行者・自転車・クルマ・緑が調和した移動空間デザインに関する研究を進めています.

3.高速道路などで発生する交通渋滞や事故の解決を目指し,ドライビングシミュレーターを用いた室内実験を通じて,運転者と道路の関係を分析しています。

社会インフラが集中的に整備された高度経済成長期からおよそ半世紀が経過した今日,国内では社会インフラの老朽化や,自然災害リスクへの備えといった課題が顕在化しています.本領域では,これらの課題解決のために,既存の社会インフラをどのように管理・運営していくかというマネジメント問題に取り組んでいます.大きな研究テーマは2つです.1つは社会インフラの劣化予測という工学的課題です.もう1つは制約下における予算の最適配分という経済学的課題です.前者に関しては,数理統計学や人工知能科学をはじめとするデータサイエンスを駆使して予測モデルを開発します.後者に関しては,計量経済学を援用して最適問題の解法に取り組んでいます.さらに近年では分野横断的にデータを統合させて意思決定の高度化を図るDX(デジタルトランスフォーメーション)技術や,科学的根拠に基づいてマネジメント施策を形成するためのEBPM(Evidence Based Policy Making)など,より俯瞰的な研究課題にも着手しています.

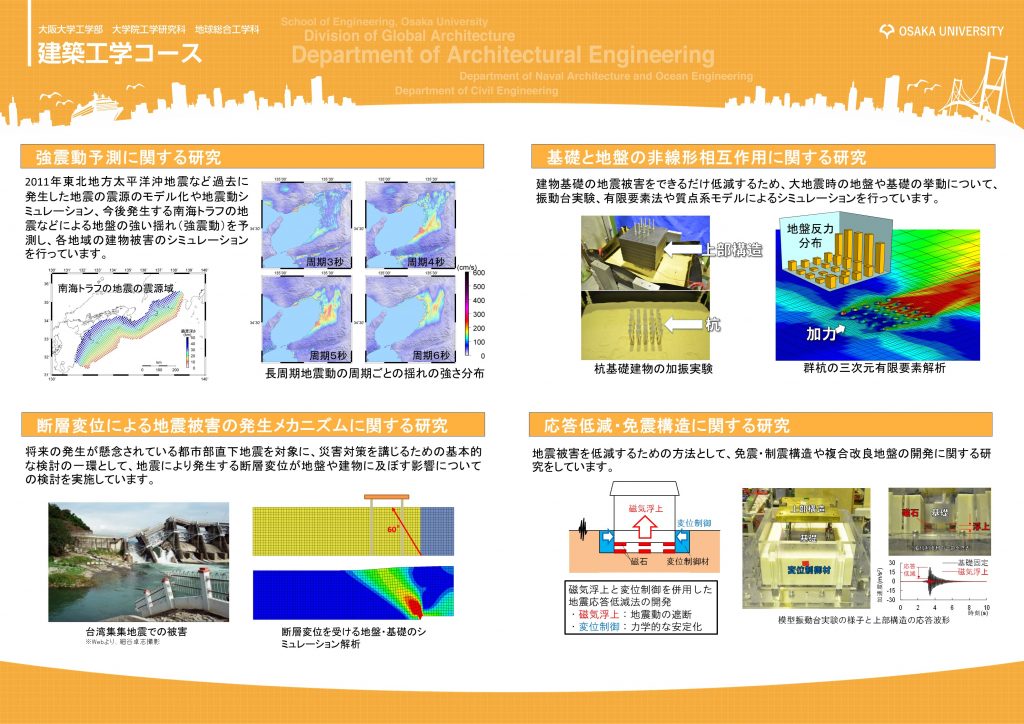

地震の揺れに対する建物の耐震性向上を目指して、震源から建物まで幅広い事象を研究しています。具体的には、巨大地震の震源のモデル化、強震動評価、地形の入力地震動への影響評価、免震・制震構造、杭基礎構造、複合改良地盤、基礎と地盤の相互作用についての研究を行っています。

コンクリートを用いた各種構造形式:鉄筋コンクリート、プレストレストコンクリート及びCLTコンクリート合成構造などの諸部材のひびわれ発生から、 破壊までの基礎的な耐震性能やそれらを用いた中高層、超高層建築架構の耐震的・力学的性状の研究を行っています。

建築構造物の中で鋼構造、鋼・コンクリート合成構造を主な対象として力学的な研究をおこなっています。その目的は、地震、 台風、雪などの荷重に対して安全で快適な建築空間を構成するための理論・手法を開発することです。具体的にはコンピューターによる数値解析や理論を確認するための実験を行っています。

当研究室は人間と空間との関わりを深く考察し、人・社会・コミュニティが過去から未来へとより良く、より豊かになるための、建築・都市・地域空間の計画・デザインに関する研究と実践に取り組んでいます。人間と環境とは本来は「一体」でありともに進化し発展するという「人間・環境系」の視点を持ち、さらに私たちが直接体験する空間は、目に見えない社会組織、イメージ構造、経済的構造、地形・地盤によって支えられているという「地域コンテクスト」の観点から、研究・デザイン・まちづくりを展開しています。

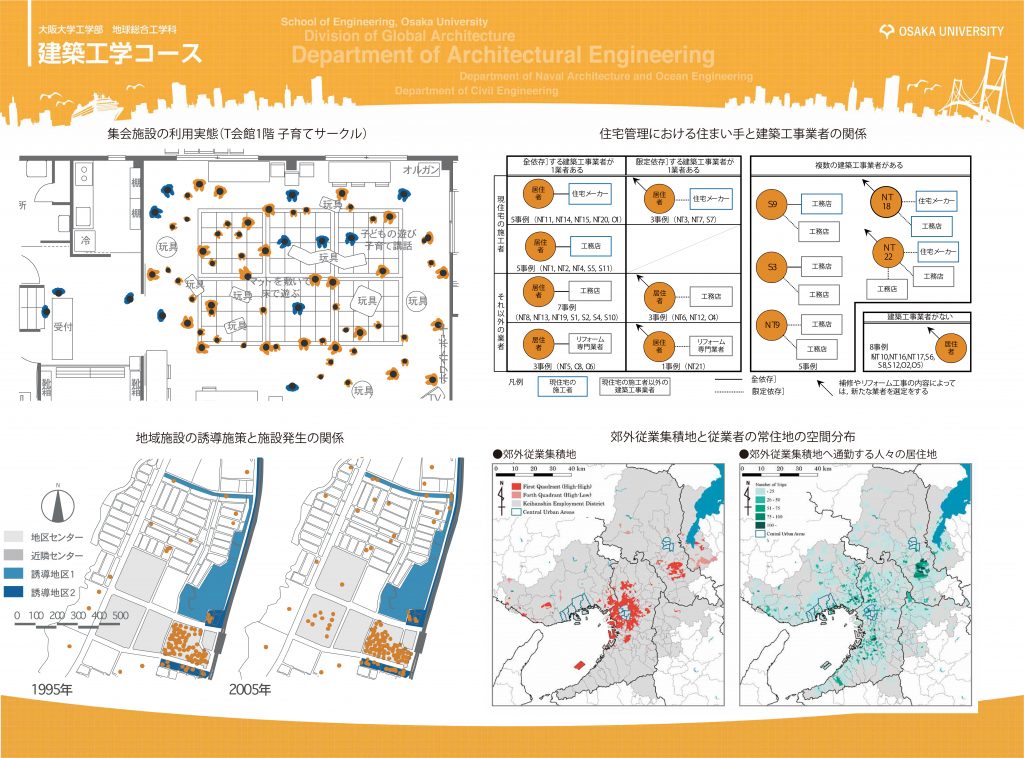

建築あるいは都市空間における「空間構造・社会システム」と「人間の行動・心理」との相互関係を解明することにより、建築や都市の空間構成、防災計画、地域施設、住宅・住宅地の整備手法等に関する研究を行っています。

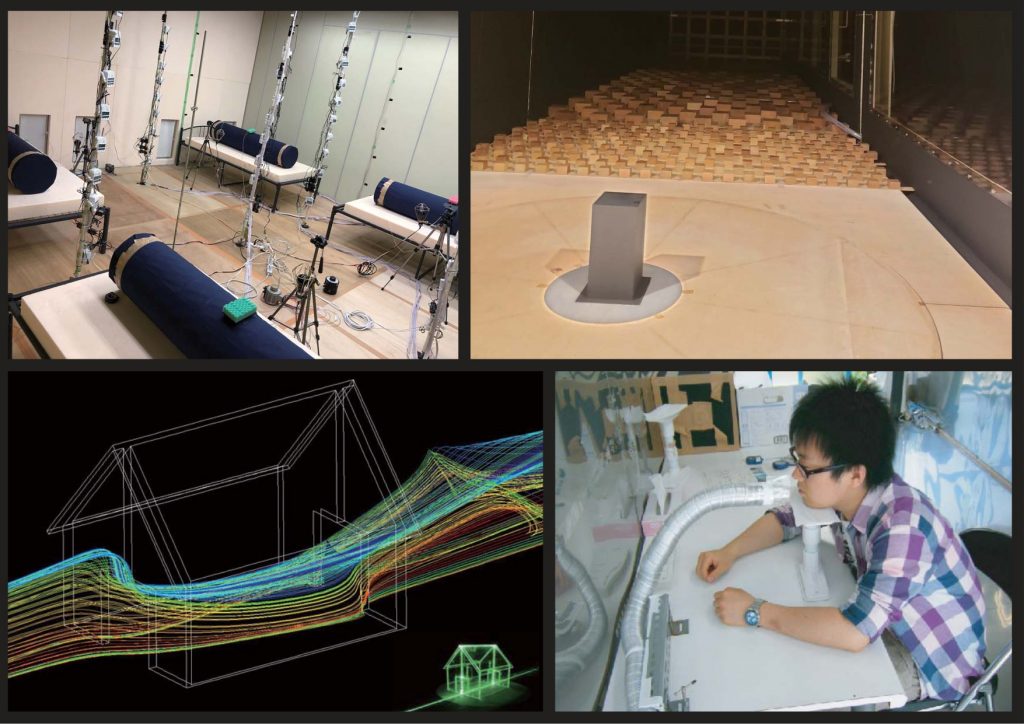

本領域は、快適で健康的な居住空間、自然エネルギーを利用した環境調和建築、省エネルギー建築の実現のため、建築や都市における熱・空気・光・音などの諸環境を対象として「ひと」から「建築」に至る以下の分野での幅広い研究を行っている。

・環境心理生理:物理刺激と人間の心理生理反応との関係

・建築環境工学:建築環境の解析手法及び評価手法

・建築設備工学:設備システムの設計手法及び評価手法

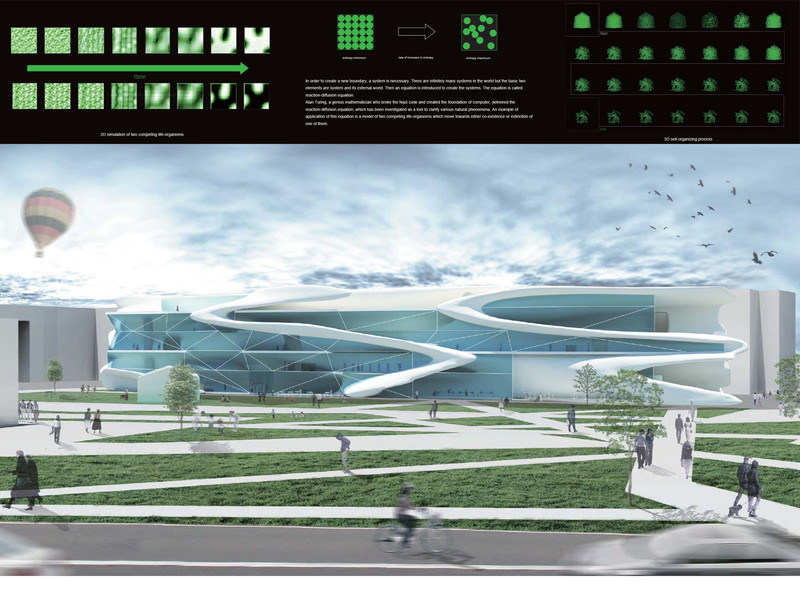

建築・都市形態工学領域は、建築や都市を形態に関わる課題として捉え、その形態構成のデジタル化に関する研究、サイバーコミュニティの構築に関する研究、群集行動シミュレーションの開発、建築設計におけるデザインとBIM化に関する研究、図学と図形情報処理に関する研究などを行う。

Top